Теперь нужно выяснить, куда канули немалые капиталы енисейского купечества.

Разумеется, в седую енисейскую древность купцы тоже имели прибыль на делах по продаже женщин и выбивания ясака. Чуть позже их потребности все еще были далеки от высокодуховных: енисейцы отправили депутата в Уложенную комиссию Екатерины II 1767 г., но запретили ему просить там об открытии в городе лекарского пункта, аптеки и школы. Между тем тогда на весь Енисейский край была лишь одна школа в Енисейске, в которой нескольких ребят учил грамоте отставной унтер-офицер. Вместо этих учреждений городские обыватели уполномочили депутата просить:

«отдать им в монополию торговлю в Енисейском и Туруханском краях. Просят запретить торговлю иногородним. Просят дать им монополию водного сообщения между Иркутском и Енисейском, запретив иркутским купцам сплавлять по Ангаре товары на своих судах. Просят себе монополию винокурения и виноторговли. Просят о введении в Енисейской губернии крепостного права. Просят об юридическом признании кабалы детей нищих, чтоб за воспитание утвердить их в холопство. Наконец, город просит о вспомоществовании себе от казны» (курсив автора. — Т.З.)[1].

Неудивительно, что, согласно вышеприведенным словам Степанова, потомки этих просителей с неудовольствием сетовали на ограничение кабалы — по-другому вести дела им было непривычно и невыгодно.

Примерно в те же годы, когда енисейские купцы мечтали о благе крепостного права, они фальсифицировали сведения о численности поданного населения, занизив их, вероятно, раза в два, чтобы убедить Главный магистрат в необходимости сократить штат местного магистрата. Ведь гильдейским так не хотелось исполнять общественные обязанности и расходовать на это свои средства! Полет устремлений невысок, зато прижимистость знатная. Поэтому среди десятков купцов-енисейцев и было лишь пятеро, выписывавших тобольскую газету «Иртыш», а на открывшуюся в 1790 г. школу купцы и мещане сообща порешили собирать весьма скромные 200 руб. в год. Учиться сами купцы не спешили: в 1809 г. из 43 учеников школы было только 9 купеческих детей[2].

Чуть позже, в 1822 г., при учреждении Енисейской губернии купцы города Енисейска уговорили реформатора Сперанского не делать их город губернским центром: боялись, что «потребуется от общества много квартир для присутственных мест». Поэтому выбор пал на Красноярск, но так как тот был еще беднее, то на 6 лет был введен сбор с обозов по всей Восточной Сибири. На эти деньги (плюс бесплатный труд ссыльных) велось строительство необходимых зданий в Красноярске. При этом енисейские купцы для собственных нужд брать ссуды из городской казны не брезговали[3]. Купечество Енисейска в сравнении с соседними городами явно выделялось замкнутостью и застойностью: в середине XIX в. оно пополнялось почти только из местных купцов и мещан, совершенно не допуская в свой круг выходцев из крестьян[4].

Экономические условия края способствовали монополизму: его причины, считал Ядринцев,

«лежат в историческом прошлом края и в особых условиях, созданных его исключительностью, отдаленностью, господством произвола, отсутствием законности, наконец, коренящихся в торговой зависимости края, культурной отсталости и отсутствии собственной промышленности. Прежде всего мы видим общую эксплуатацию области ее мануфактурным рынком, а затем эксплуатацию внутреннюю посредниками торговли и монополистами»[5].

«Обороты капитала здесь медленны, — прибавлял Уманьский, — почему не создалось резкой специализации занятий, и это же обусловило баснословную величину процентов»; один и тот же человек был поставщиком, ростовщиком, золотопромышленником[6].

В первой половине XIX в. «енисейские купцы не могли представить себе, чтобы они не пользовались монополией торговли на Ангаре», и пытались вытеснить иркутских конкурентов. С этой целью они пытались убедить администрацию, что пришлые мешают им получать долги с местного населения. Но власти не согласились с такими сомнительными доводами[7]. Это не смутило енисейцев, так что они и в последующие десятилетия демонстрировали свои монополистические поползновения. Правда, в основном власти их не поддерживали, отказывая им и в единоличной торговле скотом на приисках, и в привилегиях в занятиях пароходством, и в монопольной аренде Туруханского края[8].

Уманьский описывал золотопромышленников как отдельное сословие, близкое к дореформенным помещикам: имея единые интересы, они сообща давали отпор честным чиновникам и подкупали продажных; даже по букве законов владельцы приисков сами исполняли функции власти, держа у себя паспорта старателей, а неповиновение им рабочих трактовалось как восстание против власти[9]. Владельцы приисков получали от государства в значительной мере дармовую рабочую силу — уголовных ссыльных. Их неразвитые нравственные качества, склонность к выпивке и готовность ухватиться за любую работу — все это было на руку капиталу[10]. Золотопромышленники сообща выплачивали тысячные премии чинам горной администрации, и те считали это безусловной нормой. Так что при споре друг с другом о разделе взяток чиновники за третейским словом обращались к губернатору![11] Эти выплаты (хабары по-местному) выводили их плательщиков из-под действия законов. Неудивительно, что, например, красноярскому купцу Хилкову в 1880-х гг. удавалось раз за разом заминать дела о гибели его рабочих при взрывах[12]. А в целях поддержания порядка воротилы тайги даже в конце XIX в. направляли в государственные органы предложения о возрождении телесных наказаний и о принудительном возвращении на прииск бежавших[13].

Монополистические тенденции прослеживались и в виноторговле. В конце 1880-х гг. в губернии было заведено уголовное дело на виннозаводчиков Баландина, Данилова и Юдина, обвинявшихся в непомерном возвышении цен на алкоголь. Торговцы утверждали, что «винную стачку» они не устраивали, и во всем виноват было рост хлебных цен. И, хотя властные органы видели в повышении цен признаки сговора, дело до конца доведено не было[14].

Все это было закономерной составляющей экономического строя Сибири.

«Пример монополии в Сибири был показан казною, — писал Николай Ядринцев. — Сначала монополией пользовалась одна казна, они собирала в ясак пушнину, отыскивала руды, взяла в монополию мамонтовую кость, продажу вина, табаку и ревеня. Рядом с этим занялись торговлей для себя воеводы и служилые люди. Воеводы торговали всем, говорит история Сибири: вином, съестными припасами, скотом, невольниками, пушниной, непотребными женщинами. Рядом с казаком промышленник наживался тем же торгашеством с инородцем, а подчас и грабежом. Даже сословия, стоявшие в стороне и не предназначенные к торговле, пустились в наживу под влиянием сибирской жизни. Дворяне, командированные в Сибирь на службу, поселяясь в разных местах Сибири, “привилегии своего дворянства растратили”, как пишет летописец, и занялись промыслами. Даже монахи <…> приобретали пашни, покосы, рыбные ловли; угодья покупались или отнимались у инородцев. Сюда вызывали гулящих людей, им давали лошадей, хозяйство и брали кабальные записи, что они должны вечно работать на монастырь и давать 5 снопов. Торговля точно так же увлекает и белое духовенство. <…> Торговые люди еще шире и необузданнее раскидывали сеть самой бесцеремонной наживы. Можно себе представить, какую выгоду представляла торговля, когда за медный котел давалось столько соболей, сколько их могло войти в самый котел доверху. Вино составляло подмогу в торговле, и инородцев сначала спаивали и во время тяжкого похмелья склоняли на всякие условия. Кроме того, обычай кабалы с инородцев переносился очень быстро и на русских крестьян» (курсив автора. — Т.З.)[15].

Экономические условия монополии не предполагали прогресса и не требовали культурного развития самих купцов. Образованный купеческий сын Никита Скорняков так отзывался об атмосфере начала 1860-х гг.:

«делить свои мысли было не с кем — так был убог тогда Енисейск людьми интеллектуальными и честными, вся дума города сосредотачивалась тогда … на золотопромышленности, торговле и делах чиновных»[16].

Политический ссыльный Елпатьевский в середине 1880-х гг. увидел то, что давало пищу для ума енисейцев:

«роль прессы, своего рода стенной, вернее спинной, газеты исполняли маскарады. К ним задолго готовились. На незамысловатых домино на спины наклеивались написанные от руки “внутренние известия”. Исключительно обличительная литература. Объявления, корреспонденция с приисков, где прозрачными словами говорилось, какую финансовую проделку устроил такой-то енисеец, что делается на приисках у другого, какой солониной кормит своих рабочих третий. За такими домино ходили толпы и читали вслух заметки и объявления. Случалось, маски обступали какого-нибудь енисейского туза и забрасывали его каверзными, ехидными вопросами. Литераторами были служащие, а иногда и гимназисты старших классов»[17].

Такие проделки лучше, чем ничего, но наивно думать, что они могли как-то поколебать власть купцов.

О.И. Туман-Никифорова, изучив судопроизводственную документацию, решительно высказалась против «идеалистического мнения о купечестве»:

«Обман покупателя, компаньона, государства возведены в абсолют у большинства купцов Енисейской губернии <…> фактически все купцы проходили судебное разбирательство по различным коммерческим, имущественным вопросам. “Купеческое слово” срабатывало в узкой среде давних коммерческих компаньонов или же между родственниками, ведущими совместные дела»[18].

Стоит привести и случай с красноярским купчиной Петром Гадаловым (ныне он восторженно поминаем как благотворитель), чьи предки составили капитал в том числе и на торговле алкоголем в Енисейске. В 1912 г. правление Союза приказчиков обвинило Гадалова в том, что его торговые мальчики находятся в тяжелых условиях: холодные помещения, самообслуживание, штрафы. Купец ответил: «Это все так естественно и нормально, не желает ли докладчик, чтобы я нанял для мальчиков лакеев?»[19]. Примечательны крайности его мышления: либо лакействовать самому, либо погонять лакея!

Как уже ясно, никаких значительных производительных сил купцы не создали, их методы хозяйствования были преимущественно архаичными, культурный уровень — весьма низким, а убеждения — антидемократичными. Апологеты купцов утверждают, что те жертвовали солидные суммы на благотворительность, за что мы их якобы и должны прославлять. Активно навязывается благолепный образ купца, вспомоществующего строительству храма и совершающего тем самым будто бы величайшее деяние. Но если рассмотреть эти пожертвования без отрыва от явно негативных сторон деятельности купцов, то значение их будет совсем иным.

Купола и крыши Енисейска.

|

Символичным в этом смысле нужно считать случай, произошедший в Енисейске в начале XVIII в. Город тогда находился на крупнейшем торговом пути между Россией и Сибирью. В интересах купцов было иметь прочный и обустроенный каменный гостиный двор для широко ведущейся перепродажи. В городе еще не было каменных строений и не было мастеров этого дела. В 1708 г. сюда прибыл каменщик Федот Чайка для возведения торговых рядов. Но занялся он строительством первого каменного … Богоявленского собора, а каменный гостиный двор появился только во второй половине того же века[20]. В этом происшествии — вся затхлость нравов Енисейска: по-видимому, господствовавшее купечество само же и перебросило и Чайку, и средства на сооружение собора вместо прогрессивного обустройства собственной же торговли.

Тогда же, в начале XVIII в., в городе были выстроены Воскресенская церковь и Спасский собор мужского монастыря. В середине века завершилось возведение Богоявленского собора, были созданы Преображенская (Гостинодворская) церковь и Христорождественнская церковь при женском монастыре. Во второй половине XVIII в., как было показано ранее, ясно обозначился упадок Енисейска как торгового центра. Поэтому 1760—1780-е гг. были временем затишья в строительстве, когда была построена только Троицкая церковь и начата Захарьевская церковь в мужском монастыре. Но в 1790-х гг. начинают возводиться Успенская, Крестовоздвиженская кладбищенская и Входоиерусалимская (Абалакская) кладбищенская церкви[21]. В дальнейшем эти храмы еще достраивались, но в целом именно к началу XIX в. церковное строительство Енисейска было завершено.

Спасский собор среди домов енисейцев.

|

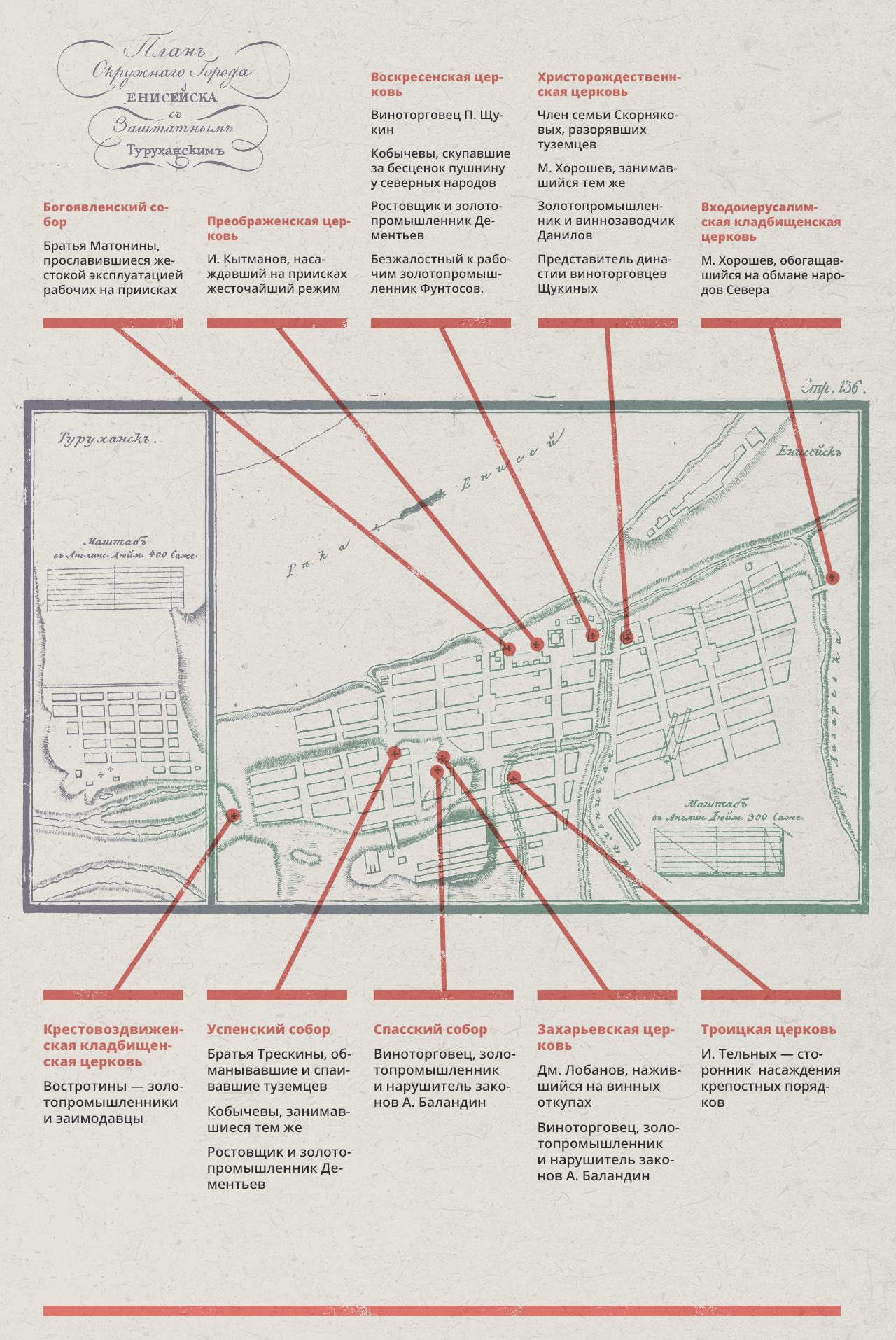

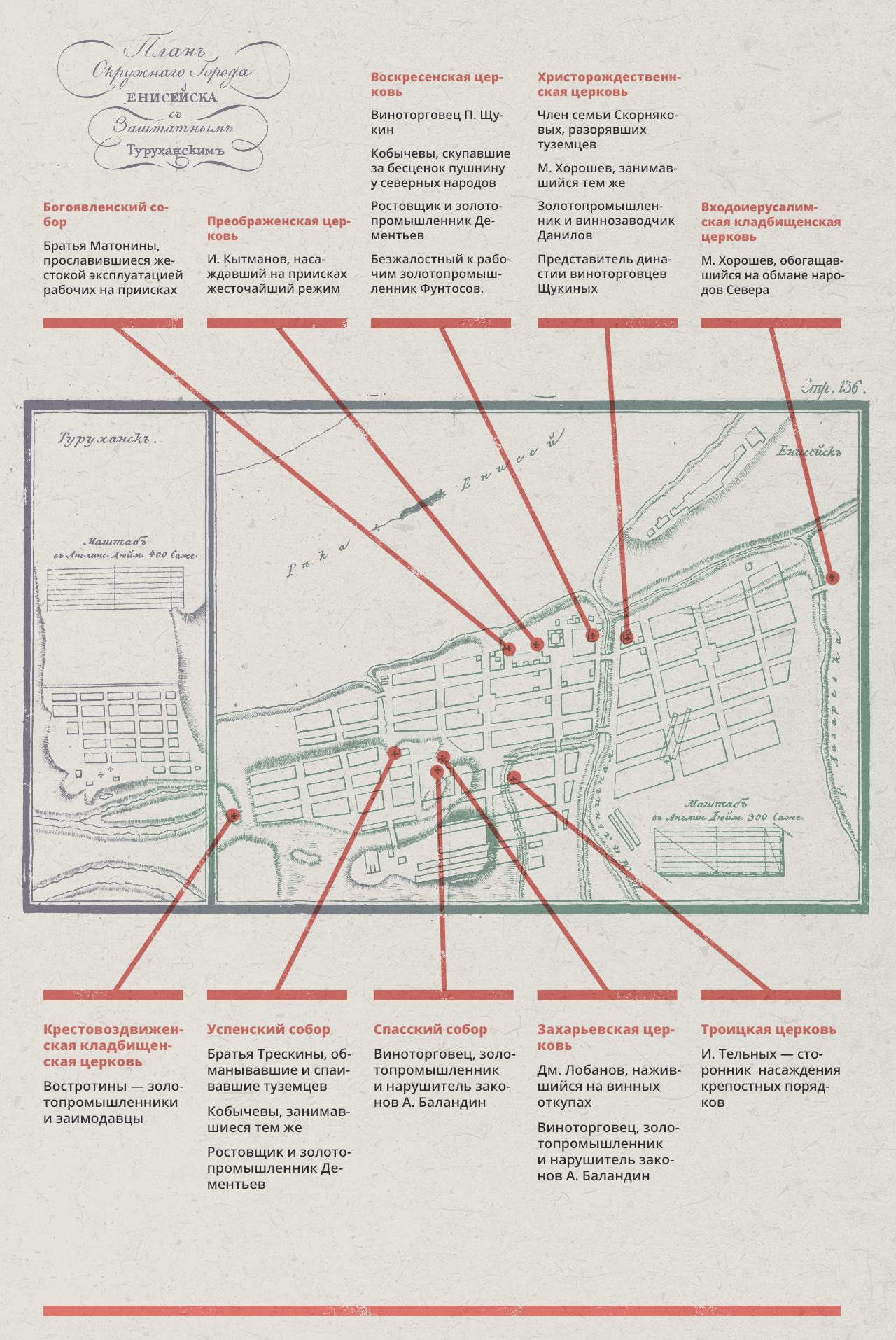

Современные обожатели щедрых купцов и любители храмовых стен предпочитают млеть от обезличенных абстракций, не называя имен, не соединяя дорогостоящую архитектурную надстройку с суровым базисом — практикуемыми купцами формами эксплуатации. Между тем несколько примеров могут сказать о многом. Откупщик Петр Щукин положил начало полуторавековой династии виноторговцев, а нажитые на спаивании деньги дал на Воскресенскую церковь в середине XVIII в.[22]. Семья Скорняковых вела торговлю в Туруханском крае (как было показано выше, всегда связанную с ограблением северных народов), и один из ее членов пожертвовал 1000 руб. на Христорождественскую церковь. Иван Тельных владел кузницей, затем выполнял подряды по поставке свинца на заводы, но для нас примечательнее всего то, что он был одним из тех, кто в 1767 г. подписал наказ в Уложенную комиссию с крепостническими просьбами; после этого он взялся за строительство Троицкой церкви[23]. Архангелогородец Дмитрий Лобанов сколотил капиталы на винных откупах в Сибири и в 1780-х гг. выделил деньги на Захарьевскую церковь и монастырскую ограду. Братья Ефим и Петр Трескины, обогатившись на торговле с коренными народами, которая не могла не сопровождаться обманом и спаиванием, принялись возводить Успенский собор в 1790-е гг. Их коллега по специальности, Матвей Хорошев (Хороших), начинавший как промысловик, а затем отдавший предпочтение неэквивалентному обмену, отнятые у туземцев средства вложил во Входоиерусалимскую, Христорождественнскую и другие церкви в начале XIX в.[24] (см. ниже карту Енисейска). Таким образом, пьяные деньги, неэквивалентный обмен и крепостнические замашки — вот что было духом и плотью этих церковных спонсоров XVIII в.

О.И. Туман-Никифорова считает, что строительство церквей купцами было «упрощенной моделью ликвидации нравственного дискомфорта»[25]. Дискомфорт возникал, конечно, не из-за осознания долга перед обществом, а из-за страха темного купца перед «неведомыми силами», которые могут и принести ему прибыль, и разорить его. Возведенные на средства зажиточных торговцев храмы — плоды суеверий. Говоря шире, церковное строительство в условиях капитализма — это инвестиция в идеологические аппараты государства и инвестиция в собственный символический капитал. Эти подачки должны были легитимировать в глазах общества доходы дельцов и примирить население с методами их хозяйничанья.

Прекращение развития местного храмового зодчества объясняется падением экономического значения Енисейска. Складывается впечатление, что всплеск храмостроительства на излете эпохи процветания был попыткой суеверных купцов достучаться до небес и выпросить возвращение прежних тучных времен. Еще одной причиной замирания церковного зодчества было, очевидно, последующее обмирщение сознания, ведь даже огромные доходы от золотопромышленности не воплотились в новых храмах. Тем не менее, на поддержание старых тоже требовались деньги. Уместно разобрать несколько показательных примеров и из второй половины XIX в.

Купцы Востротины, зарабатывавшие на приисках и товарных поставках на них (что сопровождалось накруткой цен и спаиванием рабочих), а также на кредитах под большие проценты другим золотопромышленникам, содержали Крестовоздвиженскую церковь. Подрядчик, золотопромышленник и виннозаводчик Данилов, который к тому же пытался добиться у правительства особых привилегий для своих пароходов на Енисее, расщедрился на часовню в женском монастыре на могиле своего духовного наставника старца Даниила. Кобычевы, торговавшие пушниной и китайскими товарами, жертвовали часть доходов на Успенский собор и на колокол для Воскресенской церкви; за это один из семьи Кобычев получил от царя золотую медаль («Анну на шею») и, вдохновившись, разрабатывал проект взятия в откуп всего Туруханского края[26].

Церкви Енисейска и содержавшие их купцы. (План города взят из книги И. Пестова «Записки об Енисейской губернии Восточной Сибири» (1831). Дизайн карты — Максим Левит. Нажмите на изображение для перехода к полноформатной схеме.).

|

Зато на пожарное общество купчики не давали ни копейки, так что потом колокола на их храмах били в набат безо всякой пользы:

«В 1869 году в Енисейске произошел очередной пожар, уничтоживший большую часть города. В результате пожара выгорела Христорождественская монастырская церковь, Троицкая церковь, колокольня Богоявленского собора (сам собор не пострадал), Преображенская церковь, Воскресенская церковь, надвратная церковь Захария и Елизаветы. После пожара в городе уцелела только Успенская церковь и два кладбищенских храма. Несмотря на огромные разрушения, уже к концу 1870-х гг. практически все церкви были восстановлены»[27].

Показательно, что авторов приведенного текста не интересует, откуда взялись деньги на скорую и масштабную реставрацию. Известнейший в Красноярском крае священник Геннадий Фаст пишет, что средства для этого пришли от Синода, от местной епархии, от красноярских и иногородних купцов, но он не упоминает енисейских богачей[28]. В действительности местные капиталы тоже пошли на срочную починку. Дементьев, считавшийся первым среди енисейского купечества, выстроил придел в Воскресенской церкви и предоставил 5,8 тыс. руб. на иконостас для Успенской церкви; сумма эта была сопоставима с годовым доходом одного из магазинов Дементьева[29]. Представитель династии виноторговцев Щукин соорудил придел в Рождественской церкви. Еще пара жертвователей будет названа ниже. Но купцы не стремились восстанавливать погоревшие общественные здания: Кытманов упоминает о собранных ими 7 тыс. руб. — жалкой сумме в сравнении с масштабами бедствия[30].

Стоит отметить, что опыт разрушительного пожара мало чему научил гильдейских. Они и дальше увиливали от трат на городские нужды, а уже тем более — от регулярных выплат, пропорциональных своим доходам. Хотя в оформляемых ими договорах аренды приисков был пункт, по которому они были обязаны отчислять определенный процент в городскую казну, золотопромышленники его игнорировали. В 1889 г. один из гласных местной думы поднял вопрос об этом и установил, что ежегодный суммарный сбор должен доходить до 3 тыс. руб., но стребовать с купцов почти ничего не удалось[31]. Зато, по замечанию Семевского, на самих приисках купцы-хозяева мало заботились об открытии церквей, ибо служб там почти не велось, и даже хоронили рабочих без обрядов[32].

Следующие несколько купцов представляли собой некий переходный тип, оставаясь жесткими эксплуататорами и делая пожертвования как для церквей, так уже и для светских образовательных учреждений. Упомянутый Алексей Баландин, лихо нарушавший закон, занимавшийся винокурением, торговлей с туземцами и банковским делом, помогал Захарьевской церкви, но в то же время жертвовал книги общественной библиотеке[33].

Игнатий Кытманов и Павел Фунтосов сделали капитал на доставке припасов и фуража на прииски, а затем и сами стали золотопромышленниками, причем режим на их приисках выделялся суровостью: в 1885 г. у Кытманова рабочий день зимой длился с 5 до 19 часов, летом — с 4 до 20, а продолжительность отдыха во время этой изнурительной смены даже не оговаривалась. При этом рабочие должны были успевать сами себе готовить безо всякой доплаты, и по договору они принуждались беспрекословно брать потроха и голову вместо редкого на приисках мяса. Кытманов категорически запрещал рабочим приводить на прииски жен, но это только сильнее развращало рабочих и подталкивало их тратить деньги на выпивку и гульбу. По договорам Кытманов и Фунтосов обязывались бесплатно лечить приисковиков лишь 5 дней, а за последующие дни те должны были платить сами. Это положение прямо нарушало предписание генерал-губернатора Восточной Сибири о бесплатном лечении рабочих. Наконец, нанимавшийся к этим двум золотопромышленникам обязывался по окончании операции, если будет иметь долги перед хозяином, сразу же приступить к работе вновь. Данный пункт договора вступал в противоречие с государственными интересами, потому что не позволял рабочему выплатить подати[34]. Такими способами выбитые из рабочих деньги Кытманов давал Преображенской церкви, и при этом выстроил здание для мужской гимназии, жертвовал музею. Его компаньон Фунтосов после пожара 1869 г. из своей кассы выделил средства на ремонт Воскресенской церкви и 5 тыс. руб. — на восстановление общественных зданий (для сравнения — в это время только один его магазин давал 7 тыс. руб. дохода)[35].

Стоит упомянуть здесь и Василия Харченко, который сначала был управляющим у Кытманова, затем самостоятельно взялся за прииски, а позже принялся за винокурение и начал войну с конкурентом Баландиным. При этом условия договоров (1882 г.) Харченко с рабочими тоже были притеснительными: им отказывалось в оплате за экстренные работы, а мяса в день полагалось лишь 1 фунт (400 гр.), хотя большинство хозяев давало уже больше фунта мяса. Нет сведений о пожертвованиях Харченко на церкви, но в 1879 г. на женскую прогимназию он дал 10 тыс. руб.[36].

Наконец, пара королей тайги, братья Аверьян и Ефим Матонины, прославившиеся огромными доходами от приисков и жестокой эксплуатацией рабочих, поддерживали Богоявленский собор (Аверьян всего внес 35 тыс. руб.) и, в меньшей степени, помогали образованию[37]. Аверьян церковными пожертвованиями после пожара 1869 г. заработал от царя золотую медаль «За усердие». Вероятно, расценивая медаль как охранный лист, Аверьян в 1878 г. отказался передавать в столицу трехпудовый золотой самородок. Горная полиция пять лет, до смерти Матонина, делала вид, что ведет расследование, а затем дело было прекращено губернским судом. Одновременно с этим Аверьян ходил под другим уголовным делом по факту уничтожения финансового документа некоего крестьянина. Это было чревато неполучением звания почетного гражданина, которого добивался купец. Тогда он в 1881 г. сделал крупное пожертвование в пользу больных и раненых воинов и незадолго до смерти отхватил еще одну медаль и желаемое звание. Зато, умирая, Аверьян завещал Енисейску всего лишь 6 тыс. руб.[38].

Набережная Енисейска на фоне Богоявленского собора.

|

Брат его Ефим, знаменитый еще более крутым характером, в 1880-х гг. передавал средства на приходское училище (3 тыс. руб.) и на нужды города (дважды по 5 тыс. руб.). Стоит, однако, сравнить все эти выплаты Матониных со случаем, произошедшим на их прииске в 1889 г. Тогда из-за плохо закрепленных конструкций произошел обвал, было искалечено несколько рабочих. Одного из них, который до этого 13 лет отработал у Матониных, с переломом шейки бедра перебрасывали из одной приисковой больницы в другую в течение полутора лет, не оказывая толком помощи. В итоге его поврежденная нога сильно укоротилась. После этих мытарств рабочий с десяткой в руке был выброшен с прииска, проковылял сотни километров до Красноярска, где сумел от хозяина добиться выплаты в … 150 руб.[39]. Словно именно об этом несчастном в 1892 г. сказал врач Владимир Крутовский:

«Печальный тип приискового инвалида, искалеченного непосильным трудом, для которого нет спокойного угла, нет богадельни, и удел его преждевременной старости — нищета, голод, холод и смерть или в больнице, или где-нибудь под забором»[40].

Во время этих событий Ефим Матонин являлся церковным старостой. Вот на чем экономили Матонины и иже с ними, обустраивая церкви, кормя попов и открывая школы. Подобную двойственность облика кровопийцы-мецената хорошо объяснил А. Уманьский: «Нередко человек, вежливый и смирный в городе, делается в тайге повелительным и грубым, чувствуя себя окруженным атмосферой угодливого рабства»[41]. Нелепо вздыхать о тех временах и обелять двуличных меценатов-эксплуататоров.

Бесспорно, оплаченные кровью церкви обладали художественно-культурной ценностью, в них воплощен труд самобытных мастеров. Но если весь образ жизни купцов зашел в тупик, то и поддерживаемые ими церкви не избежали бы упадка. Именно так и происходило в классических колониях:

«Барочные фасады храмов, сложенные из резного камня, выдержали века, — описывает Эдуардо Галеано церкви боливийского сереброносного Потоси. — Но картины непоправимо испорчены сыростью, легкие фигуры и украшения оказались тоже не столь долговечными. Туристы и местные жители забрали из церквей все, что только можно было унести: от церковных чаш и колоколов до буковых и ясеневых скульптур святого Франсиска и Христа. Эти обобранные церкви, в большинстве случаев уже не действующие, доживают свой век, оседая под грузом лет. Их судьба не может не вызывать сожаления, потому что, даже будучи заброшенными и разграбленными, они остаются величественными шедеврами начального периода колониального искусства <…>. Некоторые церкви, оставшись без прихожан, были приспособлены под иные нужды»

— под кинотеатры и склады[42].

С истощением природных богатств своего блеска лишились бы и церкви Енисейска, потому что монархически-буржуазный строй не заботился о них как об объектах истории и культуры, да и многие храмы были совсем еще недавней постройки, чтобы считаться памятником. Не были воспитаны и кадры специалистов по искусству и культуре, которые бы взяли на себя заботу об этих архитектурных сооружениях. О дальнейшей судьбе енисейских церквей речь пойдет в предпоследнем разделе.

Пожертвования денег требовали жертв. За спасение своей души купцы Енисейска платили загубленными душами рабочих и туземцев-промысловиков. Чувствуя себя хозяевами жизни, они легко нарушали законы, не боясь преследований. Зная подноготную этих благодетелей, не разглядим ли мы на белых стенах их храмов багровые пятна крови?

Примечания