Когда один немецкий издатель обратился

ко мне с просьбой рассказать о развитии моего ума и характера и дать

краткий очерк моей автобиографии[1-3],

я подумал, что такая попытка развлечет меня и, быть может, представит

интерес для моих детей и внуков. Знаю, что мне самому было бы очень

интересно прочитать даже самый краткий и скучный очерк о складе ума

моего деда[4],

написанный им самим, - о чем он думал, что делал и как работал.

Нижеследующий рассказ о самом себе я старался написать так, словно бы

меня уже не было в живых и я оглядывался бы на свою жизнь из другого

мира. И не скажу, чтобы это было для меня трудно, ибо жизнь моя почти

закончена. О стиле изложения я совершенно не заботился.

Нижеследующий рассказ о самом себе я старался написать так, словно бы

меня уже не было в живых и я оглядывался бы на свою жизнь из другого

мира. И не скажу, чтобы это было для меня трудно, ибо жизнь моя почти

закончена. О стиле изложения я совершенно не заботился.

Я родился в Шрусбери[5]

12 февраля 1809 г. Мне приходилось слышать от отца, что, по его мнению,

люди с сильной памятью обычно обладают воспоминаниями, уходящими далеко

назад, к очень раннему периоду их жизни. Не так обстоит дело со мною,

ибо самое раннее мое воспоминание относится лишь к тому времени, когда

мне было четыре года и несколько месяцев, - мы отправились тогда на

морские купанья близ Абергела[6], и я помню, хотя и очень смутно, некоторые события и места, связанные с пребыванием там[7].

Моя мать умерла в июле 1817 г., когда мне было немногим более восьми

лет, и странно, я почти ничего не могу вспомнить о ней, кроме кровати,

на которой она умерла, ее черного бархатного платья и ее рабочего

столика какого-то необычайного устройства. Думаю, что это забвение моих

воспоминаний о ней возникло отчасти благодаря моим сестрам, которые

были так глубоко опечалены ее смертью, что никогда не могли говорить о

ней или упоминать ее имя, а отчасти - из-за болезненного состояния, в

котором она находилась перед смертью. Весною того же года меня отдали в

школу для приходящих учеников в Шрусбери, в которой я пробыл в течение

одного года[8].

До того, как я начал ходить в школу, со мной занималась моя сестра

Каролина, но я сомневаюсь в том, шли ли эти занятия успешно. Мне

рассказывали, что я проявлял в учении гораздо меньше сообразительности,

чем моя младшая сестра Кэтрин, и мне думается, что во многих отношениях

я не был послушным мальчиком. Каролина была в высшей степени добра,

способна и усердна, но она проявляла слишком большое усердие в

стремлении исправить меня, ибо, несмотря на то, что прошло так много

лет, я и сейчас отчетливо помню, как, входя в комнату, где она

находилась, я говорил себе: «А за что она сейчас начнет порицать меня?»

И я упрямо решил отнестись с полным безразличием ко всему, что бы она

ни сказала.

|

|

«Воспоминания о развитии моего ума и характера».

Первая страница рукописи Ч. Дарвина (1876 г.)

|

К

тому времени, когда я стал посещать школу для приходящих учеников, у

меня уже отчетливо развился вкус к естественной истории и особенно к

собиранию коллекций. Я пытался выяснить названия растений[9] и собирал всевозможные предметы: раковины, печати, франки[10],

монеты и минералы. Страсть к коллекционированию, приводящая человека к

тому, что он становится натуралистом-систематиком, ценителем

произведений искусства или скупцом, была во мне очень сильной и,

несомненно, врожденной, так как ни мои сестры, ни мой брат никогда не

имели этой склонности.

Одно небольшое событие этого года прочно запечатлелось в моей

памяти; полагаю, оно запомнилось так сильно потому, что впоследствии

тяжко мучило мою совесть. Событие это любопытно в том отношении, что,

как оно показывает, в этом раннем возрасте меня, по-видимому,

интересовала изменчивость растений! Я сказал одному маленькому мальчику

(кажется, это был Лейтон, ставший впоследствии известным лихенологом и

ботаником), что могу выращивать полиантусы и примулы различной окраски,

поливая их теми или иными цветными жидкостями; это была, конечно,

чудовищная выдумка, я никогда даже не пытался сделать что-либо

подобное. Могу здесь признаться также, что в детстве я нередко сочинял

заведомый вздор и притом всегда только для того, чтобы вызвать

удивление окружающих. Однажды, например, я сорвал с деревьев,

принадлежавших моему отцу, много превосходных фруктов, спрятал их в

кустах, а затем сломя голову побежал распространять новость о том, что

я обнаружил склад краденых фруктов[11].

Около этого времени, а быть может, в несколько более

раннем возрасте, я крал по временам фрукты с целью самому полакомиться

ими, один из примененных мною способов не лишен был изобретательности.

Огород, который вечером запирали на замок, был окружен высокой стеной,

но по соседним деревьям я легко взбирался на гребень стены. Затем я

укреплял длинную палку в отверстии на дне достаточно вместительного

цветочного горшка и тащил горшок кверху, подводя его к готовым упасть

персикам и сливам, которые при этом падали в горшок, и таким образом

желанная добыча была обеспечена. Помню, будучи еще очень маленьким

мальчиком, я воровал яблоки в саду, чтобы снабжать ими нескольких

мальчиков и молодых людей, живших в коттедже по соседству, но прежде

чем отдать им краденые плоды, я хвастливо показывал им, как быстро я

умею бегать, и, как это ни удивительно, я совершенно не понимал того,

что изумление и восторг по поводу моей способности быстро бегать они

выражали с той только целью, чтобы получить яблоки. Но я хорошо помню,

в какое восхищение приводило меня их заявление, что они никогда не

видели мальчика, который бы так быстро бегал!

|

|

Сусанна Дарвин (Веджвуд), мать Ч. Дарвина

|

Отчетливо помню только еще одно событие, относящееся к году моего

пребывания в школе м-ра Кейса для приходящих учеников: похороны

солдата-драгуна. Удивительно, как ясно я еще и сейчас представляю себе

лошадь, к седлу который были подвешены пустые сапоги и карабин драгуна,

и стрельбу над могилой. Эта картина глубоко взволновала поэтическое

воображение, каким только я обладал в то время[12].

Летом 1818 г. я поступил в большую школу д-ра Батлера в

Шрусбери, в которой пробыл семь лет, до середины лета 1825 г., когда

мне исполнилось шестнадцать лет. Я пользовался школьным пансионом и

обладал, таким образом, великим преимуществом вести образ жизни

настоящего школьника; но так как расстояние между школой и моим домом

составляло едва ли более одной мили, то я очень часто бегал домой в

более длинные промежутки между перекличками, а также и перед тем, как

школу запирали на ночь. Думаю, что во многих отношениях это было мне на

пользу, потому что я сохранил таким образом привязанность и интерес к

родному дому. Помню, что в самом начале моей школьной жизни мне часто

приходилось бежать очень быстро, чтобы поспеть на место во-время, и так

как я был отличным бегуном, то обычно это мне удавалось; но когда меня

охватывало сомнение, я вполне серьезно молил бога помочь мне, и хорошо

помню, что свой успех я приписывал молитвам, а не быстрому бегу, и

изумлялся тому, как часто бог оказывает мне помощь.

Отец и старшие сестры рассказывали мне, что я очень любил, когда был

совсем маленьким мальчиком, подолгу гулять в одиночестве; не знаю,

однако, о чем именно я размышлял во время этих прогулок. Часто я

совершенно погружался в свои мысли, и однажды, возвращаясь в школу по

пешеходной тропинке, проложенной поверху старых укреплений вокруг

Шрусбери и огороженной только с одной стороны, я оступился и упал со

стены, высота которой не превышала, правда, семи или восьми футов. Тем

не менее, количество мыслей, успевших промелькнуть у меня в голове за

время этого очень короткого, но внезапного и совершенно неожиданного

падения, было изумительным, а это, по-видимому, несовместимо с

доказанным, как мне кажется, физиологами положением о том, что для

каждой мысли требуется вполне измеримый промежуток времени[13].

Я был, должно быть, маленьким простаком, когда начал

учиться в школе. Один мальчик по фамилии Гарнетт повел меня однажды в

кондитерскую и купил там несколько пирожных, за которые не заплатил,

так как пользовался кредитом у лавочника. Когда мы вышли оттуда, я

спросил его, почему он не заплатил за пирожные, на что он без

промедления ответил: «Да разве ты не знаешь, что мой дядя завещал

городу большую сумму денег с условием, что каждый торговец должен

безвозмездно отпускать все, чего ни потребуют, каждому, кто явится в

старой дядиной шляпе и повернет ее особым образом?» - и он показал мне,

как следует ее поворачивать. Затем он зашел в другую лавку, где ему

отпускали в кредит, спросил какую-то мелочь, поворачивая при этом

надлежащим образом свою шляпу, и, конечно, получил требуемое без денег.

Когда мы вышли из этой лавки, он сказал: «Знаешь, если ты хочешь без

меня зайти вот в эту кондитерскую (как хорошо помню я место, где она

находилась!), я одолжу тебе мою шляпу, и ты сможешь получить все, что

захочешь, стоит лишь тебе правильно повернуть шляпу на голове». Я с

радостью принял великодушное предложение, вошел в кондитерскую, спросил

несколько пирожных, повернул старую шляпу и направился к выходу, как

вдруг хозяин лавки помчался за мной. Я бросил пирожные, пустился наутек

и, к своему удивлению, был встречен взрывами хохота моего вероломного

друга Гарнетта.

В похвалу себе могу сказать, что я был гуманным мальчиком, но этим я

целиком обязан наставлению и примеру моих сестер, ибо я сомневаюсь в

том, является ли гуманность природным, врожденным качеством. Я очень

любил собирать птичьи яйца, но никогда не брал из гнезда более одного

яйца, и только в одном единственном случае я взял все яйца, да и то не

из-за их ценности, а из какого-то хвастовства.

У меня была сильная страсть к ужению рыбы, и я часами

просиживал на берегу реки или пруда, следя за поплавком; но как-то,

находясь в Мэре[14],

я узнал, что червей можно умерщвлять соленой водой, и с тех пор я

никогда не насаживал на крючок живого червяка, хотя, вероятнo, это в

некоторой мере уменьшало мой улов.

|

«Маунт».

Вверху: дом д-ра Роберта Дарвина, где родился Ч. Дарвин.

Внизу: вид на реку Северн с площадки перед домом

|

Однажды, когда я был очень маленьким, во время пребывания в школе

для приходящих учеников или и еще раньше, я совершил жестокий поступок,

побив щенка; думаю, что я сделал это только из удовольствия, которое

доставляло мне чувство моего могущества; но побил я его, должно быть,

не очень больно, потому что щенок не визжал, в чем я уверен, так как

это было совсем близко от дома. Поступок этот тяжело угнетал меня, -

это ясно из того, что я точно помню место, где было совершено

преступление. Угрызение совести было для меня, должно быть, тем более

тяжким, что и тогда и долгое время после того любовь моя к собакам была

настоящей страстью. По-видимому, собаки чувствовали это, потому что я

умел привлекать собак к себе, отвоевывая их любовь к своим хозяевам.

Ничто не могло бы оказать худшего влияния на развитие моего ума, чем школа д-ра Батлера[15],

так как она была строго классической, - кроме древних языков, в ней

преподавались в небольшом объеме еще только древняя география и

история. Школа как средство образования была для меня просто пустым

местом. В течение всей своей жизни я был на редкость неспособен

овладеть каким-либо [иностранным] языком. Особое внимание уделялось

составлению стихов, а это мне никогда не удавалось. У меня было много

друзей, и я собрал порядочную коллекцию старых стихов, комбинируя

которые, иногда с помощью других мальчиков, я мог подогнать их к любой

теме. Много внимания уделялось заучиванию наизусть вчерашних уроков.

Это давалось мне очень легко, и я заучивал по сорока - пятидесяти строк

из Вергилия или Гомера во время утренней службы в церкви; эти

упражнения, однако, были совершенно бесполезны, так как через сорок

восемь часов все стихи до единого забывались. Я не был лентяем и, если

не считать сочинения стихов, на совесть трудился над своими классиками,

не пользуясь подстрочниками. Единственное удовольствие, когда-либо

полученное мною от этих занятий, мне доставили некоторые оды Горация,

которыми я по-настоящему восхищался. Когда я кончил школу, я не был для

моих лет ни очень хорошим, ни плохим учеником; кажется, все мои учителя

и отец считали меня весьма заурядным мальчиком, стоявшим в

интеллектуальном отношении, пожалуй, даже ниже среднего уровня. Я был

глубоко огорчен, когда однажды мой отец сказал мне: «Ты ни о чем не

думаешь, кроме охоты, собак и ловли крыс; ты опозоришь себя и всю нашу

семью!» Но отец мой, добрейший в мире человек, память о котором мне

бесконечно дорога, говоря это, был, вероятно, сердит на меня и не

совсем справедлив.

* * *

Я могу добавить здесь несколько страниц о моем отце, который во многих отношениях был замечательным человеком[16].

Около 6 футов и 2 дюймов ростом, он был широк в плечах

и весьма тучен; более крупного человека я никогда не встречал. Когда он

в последний раз взвешивался, вес его составлял 24 стона [152 кг], но

после того он еще много прибавил в весе. Главными чертами его характера

были наблюдательность и сочувственное отношение к людям; я не знаю

никого, кто обладал бы этими качествами в большей мере, чем он, или

хотя бы в такой же мере. Он сочувственно относился не только к чужим

несчастьям, но и в еще большей степени - к радостям всех окружающих его

людей. Именно поэтому он всегда старался придумать, каким способом

доставить удовольствие другим, и - хотя терпеть не мог расточительности

- часто совершал великодушные поступки. Однажды, например, к нему

пришел м-р Б., мелкий фабрикант в Шрусбери, и сказал, что ему [м-ру Б.]

грозит банкротство, если он не сможет немедленно занять у кого-либо 10

000 фунтов; он не в состоянии представить гарантию, имеющую юридическую

силу, но может привести ряд доводов, доказывающих, что в конце концов

он вернет свой долг. Отец выслушал его и, обладая способностью

интуитивно понимать характер людей, почувствовал уверенность в том, что

этому человеку можно доверять. Хотя требуемая сумма была очень велика

для отца в те годы (он был тогда еще молод), он дал ее взаймы и через

некоторое время получил свои деньги обратно.

|

|

Школа д-ра Батлера в Шрусбери, в которой учился Ч. Дарвин.

Перед зданием школы, в котором в настоящее время находится Шрусберийская библиотека, поставлен памятник Ч. Дарвину

|

Его отзывчивость и была, я думаю, причиной того, что

он умел завоевать безграничное доверие и вследствие этого пользовался

большим успехом как врач. Он начал практиковать, когда ему не было еще

двадцати одного года, но уже в течение первого же года его заработков

хватало на то, чтобы оплачивать содержание двух лошадей и слуги. В

следующем году практика его еще более выросла, и на таком уровне она

удерживалась около шестидесяти лет, после чего он прекратил врачебную

деятельность. Его огромный успех как врача был тем более поразителен,

что сначала, как он рассказывал мне, он до такой степени ненавидел свою

профессию, что если бы мог рассчитывать на самые жалкие средства или

если бы его отец предоставил ему хоть какой-нибудь выбор, ничто не

заставило бы его заняться ею. В последние годы жизни даже самая мысль

об операции вызывала у него отвращение, и он почти не выносил вида

кровоточащего человека; этот страх был передан им и мне, и я помню, с

каким ужасом читал я в школьные годы о том, как Плиний (кажется, он)

истек кровью в теплой ванне[17].

Отец рассказывал мне о двух старинных случаях, связанных с

кровотечением. Один из них произошел с ним, когда, будучи очень молодым

человеком, он стал масоном. Его приятель-масон, притворяясь, будто он

понятия не имеет о том сильном волнении, которое вызывает у отца вид

крови, как бы непреднамеренно сказал ему, когда они направлялись на

собрание [масонской ложи]: «Я полагаю, что вас не обеспокоит потеря

нескольких капель крови?» Когда отца принимали в члены [ложи], ему

завязали глаза и отвернули вверх рукава пиджака. Не знаю, совершается

ли и сейчас подобная церемония. Отец упоминал об этом случае как о

превосходном примере силы воображения, ибо он отчетливо чувствовал, как

кровь тонкой струйкой стекала по его руке, и едва мог поверить своим

глазам, когда затем не мог обнаружить на руке даже следа укола.

Один опытный лондонский мясник, работавший на бойнях, пришел однажды

за советом к моему деду, и в это время к тому [в кабинет] внесли

другого тяжело больного человека; мой дед решил тут же сделать ему

кровопускание с помощью присутствовавшего здесь лекаря. Мясника

попросили держать руку больного, но он извинился и вышел из комнаты. По

окончании визита он объяснил моему деду, что хотя, как он полагает, он

своими собственными руками убил больше животных, чем кто-либо другой в

Лондоне, однако, - как ни покажется странным, - он несомненно лишился

бы чувств при виде крови пациента.

Способность отца внушать доверие побуждала многих его

пациентов, особенно дам, советоваться с ним о всяческих своих бедах

словно с каким-нибудь духовником. Он говорил мне, что они всегда

начинают с неопределенных жалоб на свое здоровье, но опыт позволял ему

очень быстро догадываться, о чем в действительности идет речь. Тогда он

внушал им, что болезнь их воображаемая, после чего они изливали пред

ним все свои жизненные печали и уже больше ничего не говорили о своих

телесных недугах. Обычным объектом жалоб были семейные ссоры. Если к

нему обращались мужья с жалобами на своих жен и ссора казалась

серьезной, отец рекомендовал им (и его совет всегда достигал цели, если

только муж следовал ему буквально, что бывало не во всех случаях)

поступать следующим образом. Муж должен был сказать своей жене: он

очень огорчен тем, что их совместная жизнь не идет счастливо; он

уверен, что его жена была бы счастливее, если бы они жили раздельно; он

ни в малейшей степени не считает ее в чем-либо виноватой (вот этот

пункт муж чаще всего отказывался принять); он не будет выражать упреков

по ее адресу никому из ее родственников или друзей; и, наконец, он

готов выделить ей настолько большую часть своих средств, насколько это

в его возможностях. Затем он должен был попросить ее обдумать это

предложение. Так как придраться было не к чему, ее раздражение

проходило, и вскоре она вынуждена была понять, в каком неудобном

положении она оказалась: она не могла противопоставить никаких

обвинений, а развод был предложен не ею, а мужем. Как правило, дама

начинала умолять своего мужа не настаивать на разводе и в дальнейшем

обычно вела себя гораздо лучше.

|

|

Д-р Роберт Уоринг Дарвин, отец Ч. Дарвина

|

Благодаря искусству отца завоевывать доверие, ему приходилось

выслушивать немало необычных признаний о несчастиях и виновности. Не

раз отец говорил, что знал много несчастных жен. В иных случаях мужья и

жены прекрасно жили друг с другом двадцать-тридцать лет, а затем

начинали жестоко ненавидеть друг друга; отец объяснял это тем, что,

когда их дети вырастали, родители теряли то общее, что прежде связывало

их.

Но самой замечательной способностью отца было его

умение определять характер и даже читать в мыслях людей, с которыми он

сталкивался хотя бы на короткое время. Мы знали много примеров этой его

способности, и некоторые из них казались почти сверхъестественными.

Эта способность всегда спасала моего отца (за единственным

исключением, но и в этом случае характер того человека был вскоре

разоблачен) от дружбы с недостойными людьми. В Шрусбери приехал

какой-то неизвестный священник, производивший впечатление богатого

человека; все наносили ему визиты, и он был приглашен во многие дома.

Отец также нанес ему визит, но, вернувшись домой, сказал сестрам, чтобы

они ни в коем случае не приглашали ни его, ни членов его семьи к нам в

дом, так как убежден, что этому человеку нельзя доверять. Через

несколько месяцев священник неожиданно исчез, оказавшись кругом в

долгах, и выяснилось, что он мало чем отличается от самого

обыкновенного мошенника. А вот пример доверия, пойти на которое

рискнули бы очень немногие. Однажды к отцу пришел какой-то совершенно

незнакомый ему джентльмен, ирландец, и сказал, что он потерял кошелек и

что для него было бы большим неудобством дожидаться в Шрусбери

денежного перевода из Ирландии. Он просил отца одолжить ему 20 фунтов,

и отец тотчас же сделал это, так как был уверен, что рассказ не

вымышлен. Как только наступил срок, необходимый для того, чтобы письмо

из Ирландии могло дойти до Шрусбери, письмо действительно было

получено; с самыми пространными выражениями благодарности ирландец

писал, что прилагает к письму кредитный билет Английского банка в 20

фунтов, однако никакого кредитного билета в письме не было. Я спросил

отца, не заставило ли это его поколебаться в своем мнении, но он

ответил: «Ни в малейшей степени!» И действительно, на другой день от

ирландца было получено второе письмо, в котором он всячески просил

извинить его за то, что он позабыл (как и подобает истинному ирландцу)

вложить кредитный билет в письмо, посланное накануне.

Один родственник[18]

моего отца просил у него совета относительно своего сына, который был

необычайно ленивым и не хотел приняться ни за какое дело. Отец сказал:

«Полагаю, что ленивый молодой человек надеется на то, что я завещаю ему

большую сумму денег. Скажите ему, что, как я сам заявил вам, я не

оставлю ему ни одного пенни». Отец юноши со стыдом признался, что эта

нелепая мысль действительно овладела его сыном, и спросил отца, каким

образом он мог догадаться о ней, но отец ответил, что и сам совершенно

не представляет себе, каким образом [у него возникла эта догадка].

Граф... привел к отцу своего племянника, душевнобольного, но очень

спокойного поведения; болезнь молодого человека состояла в том, что он

сам обвинял себя во всех преступлениях, какие только бывают под

небесами. Беседуя впоследствии о больном с его дядей, отец сказал: «Я

уверен, что ваш племянник действительно виновен... в отвратительном

преступлении». И тогда граф... воскликнул: «Господи боже, доктор

Дарвин, кто сказал вам об этом? Мы думали, что кроме нас ни одна душа

об этом не знает!» Отец рассказал мне эту историю через много лет после

того, как она произошла, и я спросил его, как отличил он правду от

ложных самообвинений; он ответил мне, - и этот ответ очень характерен

для моего отца, - что не в состоянии объяснить это.

Нижеследующая история показывает, как тонко отец умел строить догадки. Лорд Шелборн[19],

впоследствии первый маркиз Лансдаун, славился (как отмечает где-то

Маколей) своим знанием европейских дел и очень гордился этим. Он

обращался к отцу за медицинскими советами и не раз беседовал с ним о

положении дел в Голландии. Отец изучал медицину в Лейдене; однажды он

предпринял длительную прогулку но Голландии совместно с одним

приятелем, который пригласил его зайти к знакомому священнику (будем

называть его преподобный м-р А., так как я забыл его фамилию), женатому

на англичанке. Отец был очень голоден, а на завтрак почти ничего не

было кроме сыра, которого он вообще не ел. Это удивило и огорчило

престарелую леди, и она стала уверять отца, что сыр великолепный, его

прислали ей из Бовуда, имения лорда Шелборна. Отца удивило, почему бы

это ей присылали сыр из Бовуда, но он больше никогда не думал об этом,

пока рассказанный эпизод не вспыхнул вдруг в его памяти много лет

спустя, когда лорд Шелборн вел разговор о Голландии. И отец сказал:

«Насколько я знал преподобного м-ра А., думаю, что это был очень

способный человек, хорошо осведомленный о положении дел в Голландии».

Отец заметил, как поразили эти слова лорда, который немедленно перевел

разговор на другую тему. На следующее утро отец получил записку от

лорда, в которой тот писал, что отложил намеченную поездку и очень

хотел бы повидать отца. Когда отец пришел к нему, лорд сказал: «Доктор

Дарвин, и мне, и преподобному м-ру А. чрезвычайно важно знать, каким

образом вы раскрыли, что он является источником моих сведений о

Голландии». Отцу пришлось объяснить в чем дело, и лорд Шелборн, как

полагал отец, был чрезвычайно поражен дипломатическим искусством, с

каким отец проверил свою догадку, потому что на протяжении многих лет

после того он получал от лорда много любезных посланий через различных

друзей. Думаю, что лорд рассказал эту историю своим детям, потому что

много лет назад сэр Ч. Ляйелл спросил меня, почему маркиз Лансдаун (сын

или внук первого маркиза) проявляет столь большой интерес ко мне,

которого он никогда не видел, и к моей семье. Когда в клуб «Атеней»

избирали сорок новых членов (сорок «воров», как их тогда называли),

многие стремились попасть в число их, и хотя я никогда не просил об

этом, лорд Лансдаун предложил мою кандидатуру и добился моего избрания.

Если я не ошибаюсь в своем предположении, то по странной связи событий

то обстоятельство, что мой отец полвека назад не стал есть сыра в

Голландии, привело к избранию меня в члены клуба «Атеней»[20].

В молодости отец составлял иногда короткие записи о некоторых

примечательных событиях и разговорах и хранил эти записи в особом

конверте.

Острая наблюдательность позволяла отцу с замечательным

искусством предсказывать течение любой болезни, и он до мельчайших

подробностей разрабатывал способы лечения ее. Мне рассказывали, что

один молодой врач в Шрусбери, не любивший моего отца, постоянно

говорил, будто применяемые им методы лечения совершенно ненаучны, но

признавал, что его способность предсказывать исход болезни не имеет

равной себе. Сначала, пока отец думал, что я стану врачом, он много

рассказывал мне о своих пациентах. В прежние времена в качестве

универсального метода лечения применялось обильное кровопускание, но

мой отец утверждал, что оно приносит гораздо больше вреда, чем пользы;

он советовал мне, если когда-нибудь я сам заболею, не разрешать ни

одному врачу пускать мне кровь в количестве, превышающем самую малую

дозу. Задолго до того, как брюшной тиф был признан особой болезнью,

отец говорил мне, что под названием тифозной лихорадки смешивают два

совершенно различных рода заболевания[21].

Страстный враг пьянства, он был убежден, что в подавляющем большинстве

случаев систематическое потребление алкоголя, хотя бы и в умеренных

количествах, приносит вред как непосредственный, так и передающийся по

наследству[22].

Однако он допускал и приводил отдельные случаи, когда определенные лица

могли в течение всей своей жизни пить много без каких-либо видимых

дурных последствий для здоровья, и полагал, что часто он мог бы наперед

сказать, кому это не принесет вреда. Сам он никогда в рот не брал ни

капли какого бы то ни было алкогольного напитка.

Последнее мое замечание напомнило мне об одном случае, показывающем,

какую грубую ошибку может допустить свидетель даже при самых

благоприятных обстоятельствах. Отец настойчиво убеждал одного

джентльмена, фермера, не пить и, чтобы поощрить его, сказал, что сам он

никогда не прикасается ни к чему спиртному. На это джентльмен возразил:

«Э, нет, доктор, этот номер не пройдет! Хотя и очень любезно с вашей

стороны, что вы говорите так для моей пользы, но я-то ведь знаю, что

каждый вечер после обеда вы выпиваете большой стакан горячего джина с

водой»[23].

Отец, конечно, спросил его, откуда он это знает, на что тот ответил:

«Моя кухарка два или три года служила у вас помощницей поварихи и

видела, как ваш лакей ежедневно готовил и относил вам джин и воду».

Дело в том, что у отца была странная привычка пить после обеда горячую

воду из очень высокого и объемистого стакана; лакей обыкновенно наливал

в стакан сначала немного холодной воды, которую девушка и приняла за

джин, а затем наполнял стакан кипятком из кухонного кипятильника.

Отец часто делился со мной множеством мелких

наблюдений из своей медицинской практики, знание которых казалось ему

полезным. Так, дамы часто горько плакали, рассказывая ему о своих

тревогах, и это отнимало у него много драгоценного времени. Вскоре он

заметил, что если просить их взять себя в руки и успокоиться, то это

всегда заставляет их плакать еще сильнее; поэтому в дальнейшем он

всегда давал им поплакать, говоря, что слезы принесут им большее

облегчение, чем что-либо другое, - и неизменно в результате этого они

быстро переставали плакать, и он получал возможность выслушать то, что

они имели сказать ему, и дать им совет.

Если тяжело больные пациенты страстно стремились получить какую-либо

странную и противоестественную пищу, отец спрашивал их, как пришла им в

голову такая мысль; если они говорили, что сами не знают, он разрешал

им попробовать эту пищу (что часто приводило к успеху), так как

полагался на то, что больным свойственны своего рода инстинктивные

желания; но если они отвечали, что слыхали, будто данная пища помогла

кому-то другому, он наотрез отказывался санкционировать пользование ею.

Однажды отец привел любопытный маленький случай,

характеризующий человеческую натуру. Когда он был совсем еще молодым

человеком, его пригласили к одному джентльмену, занимавшему видное

положение в Шропшире, на консультацию с семейным врачом. Старый врач

сказал жене [этого джентльмена], что, судя по характеру заболевания,

исход должен быть фатальным. Отец держался иного взгляда и утверждал,

что джентльмен выздоровеет. Выяснилось (вероятно, после вскрытия

трупа), что отец был во всех отношениях неправ, и он признал свою

ошибку. Он был, конечно, убежден, что никогда больше эта семья не будет

обращаться к нему за советами; однако через несколько месяцев вдова

прислала за ним, дав отставку старому семейному врачу. Это так удивило

отца, что он попросил одного знакомого вдовы разузнать, почему она

вновь обращается к нему за советом. Вдова ответила этому знакомому, что

«она не хочет больше видеть этого противного старого доктора, который с

первого же разу сказал, что муж ее умрет, тогда как доктор Дарвин все

время утверждал, что тот поправится!»

В другом случае отец сказал жене больного, что муж ее несомненно

умрет. Через несколько месяцев он встретил вдову [этого человека],

очень здравомыслящую женщину, и она сказала ему: «Вы еще очень молоды,

и позвольте мне посоветовать вам, всегда, пока это возможно, оставлять

надежду близким родственникам, ухаживающим за больным. Вы привели меня

в отчаяние, и с той минуты я потеряла силы». Отец говорил, что с тех

пор он нередко считал наиболее важным поддерживать в интересах пациента

надежду, а вместе с ней и бодрость у тех, кто за ним ухаживает. Иногда

ему бывало трудно совместить это с правдой. Однако один старый

джентльмен, м-р Пембертон, избавил его от подобного затруднения. М-р

Пембертон пригласил его к себе и сказал: «На основании всего, что я сам

видел и что слыхал о вас, думаю, что вы принадлежите к числу правдивых

людей и что поэтому в случае, если я спрошу у вас об этом, вы прямо

скажете мне, что я близок к смерти. Мне очень хотелось бы, чтобы вы

лечили меня, но только при том условии, если вы пообещаете, что бы я ни

говорил, всегда утверждать, что я не умираю». Отец, хотя и неохотно,

согласился, но на том условии, что слова больного действительно не

будут иметь никакого значения.

У отца была необычайная память, особенно на даты, и он

помнил, даже в глубокой старости, дни рождений, бракосочетаний и смерти

огромного множества жителей Шропшира. Однажды он сказал мне, что эта

его способность раздражает его, ибо раз услыхав какую-нибудь дату, он

не может забыть ее, и поэтому ему часто вспоминается смерть многих его

друзей. Благодаря такой сильной памяти он знал очень много любопытных

историй, которые любил рассказывать, так как был вообще охотник

поговорить. Обычно он бывал в хорошем настроении, любил посмеяться и

шутил с каждым - часто со своими слугами - совершенно непринужденно, и

вместе с тем он обладал искусством заставлять каждого в точности

повиноваться его указаниям. Многие очень боялись его. Вспоминаю, как

однажды отец со смехом рассказал нам, что уже несколько человек

спрашивали его, не приходила ли к нему мисс Пигготт - одна важная

старая леди в Шропшире; когда, наконец, он пожелал узнать, почему его

спрашивают об этом, ему сказали, что мисс Пигготт, которую отец чем-то

смертельно обидел, заявляла всем и каждому, что она явится к «этому

старому жирному доктору и выложит ему без обиняков все, что она о нем

думает». И она действительно побывала у отца, но храбрость изменила ей,

и трудно было бы представить себе более вежливую и дружескую манеру

поведения. Мальчиком я как-то гостил в доме майора Б., жена которого

была душевнобольной; каждый раз, как эта несчастная встречалась со

мной, она впадала в состояние самого отчаянного страха, какой мне

когда-либо приходилось видеть; она горько плакала и все снова и снова

спрашивала меня: «Приедет ли твой отец?», но вскоре затем

успокаивалась.

Вернувшись домой, я спросил отца, почему она так напугана, и он

ответил, что очень рад слышать это, так как намеренно запугал ее: он

был уверен, что ее можно содержать в безопасности и в состоянии гораздо

лучшего самочувствия, не лишая ее свободы, если ее супруг, как только

она будет впадать в буйное состояние, сможет воздействовать на нее

угрозой послать за доктором Дарвином; и на протяжении всей ее

дальнейшей долгой жизни слова эти действовали безотказно. Отец был

очень чувствительным человеком, вследствие чего его крайне раздражали и

мучили многие незначительные обстоятельства. Однажды, когда он был уже

стар и не мог ходить, я спросил его, почему бы ему не покататься

немного для моциона; он ответил мне: «Каждая поездка за пределы

Шрусбери вызывает в моей памяти какое-нибудь событие, причиняющее мне

боль». И все же по большей части он бывал в хорошем настроении. Его

легко было рассердить, но так как доброта его не знала границ, его

любили очень многие и любили от всей души.

Он был осторожен в делах и умел хорошо вести их, - вряд

ли когда-нибудь он потерял деньги, вложив их в какие-либо акции, и он

оставил своим детям очень большое состояние. Помню одну историю,

которая показывает, как легко возникают и распространяются самые

вздорные слухи. М-р Э., помещик, принадлежавший к одной из самых

старинных шропширских фамилий и состоявший главным компаньоном одного

банка, покончил жизнь самоубийством. Для соблюдения формальностей

послали за отцом, которому пришлось установить факт смерти. Для

характеристики того, как велись в старину дела, упомяну мимоходом, что

так как м-р Э. был весьма видным человеком и пользовался всеобщим

уважением, никакого дознания в отношении трупа не было произведено.

Вернувшись в Шрусбери, отец счел необходимым заехать в банк (где у него

был счет), чтобы сообщить о случившемся руководителям банка, так как

было весьма вероятно, что это самоубийство вызовет наплыв вкладчиков

[желающих изъять свои деньги]. И вот, широко распространился слух,

будто отец явился в банк, забрал все свои деньги, вышел из банка, затем

вернулся и сказал: «Могу совершенно точно сообщить вам, что м-р Э.

покончил с собой», после чего удалился. В те времена было, кажется,

распространено поверье, будто деньги, изъятые из банка, оказываются в

безопасности только тогда, когда владелец их перешагнет через порог

банка. В течение некоторого времени отец ничего не знал об этой

истории, пока однажды директор банка не сказал ему, что отступил от

своего неизменного правила - никогда никому не показывать чужих счетов

- и показал нескольким вкладчикам книгу, в которую был занесен счет

отца, чтобы доказать, что отец не изъял в тот день ни одного пенни.

Было бы бесчестно со стороны отца воспользоваться сведениями, которые

ему раскрывала его профессия, для своей личной выгоды. Тем не менее

некоторые лица были в большом восхищении от мнимого поступка отца, и

много лет спустя один джентльмен сказал отцу: «Ах, доктор, каким

блестящим человеком дела вы оказались, когда так умно изъяли все свои

деньги целыми и невредимыми из того банка!»

Отец не обладал научным складом ума и не пытался обобщать свои

знания под углом зрения общих законов. Более того, он создавал особую

теорию почти для каждого встречавшегося ему случая. Не думаю, что я

много получил от него в интеллектуальном отношении, но в моральном

отношении пример его должен был оказать большую пользу всем его детям.

Одним из его золотых правил (хотя соблюдать это правило было не легко)

было следующее: «Никогда не вступай в дружбу с человеком, которого ты

не можешь уважать».

Об отце моего отца - авторе «Ботанического сада» и

других сочинений - я привел все факты, которые мне удалось собрать в

опубликованном мною жизнеописании его[24].

* * *

Рассказав так много о своем отце, я хочу добавить лишь несколько слов о моем брате и сестрах.

Мой брат Эразм[25]

обладал замечательно ясным умом, и у него были широкие и разнообразные

интересы и знания в литературе, искусстве и даже в естественных науках.

В течение короткого времени он увлекался коллекционированием и

гербаризацией растений, и несколько дольше - химическими

экспериментами. Он был очень приятен в обращении, а его остроумие часто

напоминало мне остроумие писем и произведений Чарлза Лэмба[26].

Он был очень добросердечен; с самого детства он был слаб здоровьем,

вследствие чего был мало энергичен. Он не отличался веселостью, и

часто, особенно в начале и в середине его зрелых лет, у него бывало

плохое настроение. Он много читал, даже в детстве, и в наши школьные

годы побуждал меня к чтению, давая мне книги. Однако по складу ума и

интересам мы были так непохожи друг на друга, что, как мне кажется, в

интеллектуальном отношении я мало чем обязан ему, как и моим четырем

сестрам, черты характера которых были весьма различны и - у некоторых

из них - очень своеобразны. В течение всей своей жизни все они были

исключительно добры и нежны по отношению ко мне. Я склонен согласиться

с Френсисом Гальтоном, который полагает, что воспитание и окружающая

обстановка оказывают только небольшое влияние на характер человека и

что в большинстве своем качества наши - врожденные.

Приведенный выше очерк характера моего брата был написан мною до

того, как Карлейль дал его характеристику в своих «Воспоминаниях»; мне

кажется, что эта характеристика мало соответствует истине и не

представляет никакой ценности[27].

* * *

Восстанавливая в памяти, - насколько я в состоянии сделать это, -

черты моего характера в школьные годы, я нахожу, что единственными

моими качествами, которые уже в то время подавали надежду на что-либо

хорошее в будущем, были сильно выраженные и разнообразные интересы,

большое усердие в осуществлении того, что интересовало меня, и острое

чувство удовольствия, которое я испытывал, когда мне становились

понятными какие-либо сложные вопросы или предметы. С Эвклидом меня

познакомил частный учитель, и я отчетливо помню то глубокое

удовлетворение, которое доставили мне ясные геометрические

доказательства. Так же отчетливо помню я, какое наслаждение мне

доставил мой дядя (отец Френсиса Гальтона)[28],

объяснив мне устройство нониуса в барометре. Что касается различных

интересов, не имеющих отношения к науке, то я любил читать

разнообразные книги и часами просиживал за чтением исторических драм

Шекспира, причем обычно я располагался в глубокой амбразуре окна

старинного здания школы. Читал я также произведения и других поэтов -

только что опубликованные тогда поэмы Байрона и Вальтер Скотта и

«Времена года» Томсона[29].

Упоминаю об этом потому, что в позднейшие годы моей жизни я, к великому

моему сожалению, совершенно утратил вкус ко всякой поэзии, включая и

Шекспира. Говоря об удовольствии, которое доставляла мне поэзия, могу

прибавить, что в 1822 г., во время поездки верхом по окраинам Уэльса,

во мне впервые пробудилась способность наслаждаться картинами природы,

и эта способность сохранилась во мне дольше, чем способность к

какому-либо другому эстетическому наслаждению.

В ранние годы школьной жизни я зачитывался

принадлежавшей одному моему товарищу книгой «Чудеса мироздания» [The

Wonders of the World”][30]

и обсуждал с другими мальчиками достоверность различных сведений,

содержавшихся в этой книге; думаю, что она-то впервые и заронила во мне

желание совершить путешествие в дальние страны, что в конце концов и

осуществилось благодаря моему плаванию на «Бигле». В конце пребывания в

школе я стал страстным любителем ружейной охоты, и мне кажется, что

едва ли кто-нибудь проявил столько рвения к самому святому делу,

сколько я - к стрельбе по птицам. Хорошо помню, как я застрелил первого

бекаса, - возбуждение мое было так велико, руки мои так сильно дрожали,

что я едва в состоянии был перезарядить ружье. Эта страсть продолжалась

долго, и я стал отличным стрелком. Во время пребывания в Кембридже я

упражнялся в меткости, вскидывая ружье к плечу перед зеркалом, чтобы

видеть правильно ли я прицелился. Другой и притом лучший прием состоял

в том, что, наложив на боек ударника пистон, я стрелял в зажженную

свечу, которой размахивал товарищ; если прицел был взят верно, то

легкое дуновение воздуха гасило свечу. Взрыв пистонов сопровождался

сильным треском, и мне передавали, что наставник колледжа как-то

заметил по этому поводу: «Что за странное дело! Похоже на то, что

мистер Дарвин целыми часами щелкает бичом у себя в комнате: я часто

слышу щелканье, когда прохожу под его окнами».

Среди товарищей по школе у меня было много друзей, которых я горячо

любил, и я думаю, что мои привязанности были тогда очень сильными.

Некоторые из этих мальчиков были довольно способными, но должен

добавить, что, согласно принципу «noscitur a socio»[31], ни один из них не стал впоследствии сколько-нибудь выдающимся человеком.

Что касается моих научных интересов, то я продолжал с

большим усердием коллекционировать минералы, но делал это совершенно

ненаучно, - вся моя забота сводилась только к отыскиванию минералов с

новыми названиями, но едва ли я пытался классифицировать их. С

некоторым вниманием я, вероятно, наблюдал насекомых, ибо когда в

десятилетнем возрасте (в 1819 г.) я провел три недели на взморье в

Плас-Эдвардсе в Уэльсе[32],

я был сильно заинтересован и поражен, обнаружив какое-то крупное

чернокрасного цвета полужесткокрылое насекомое, много бабочек (Zygaena) и какую-то Cicindela[33],

какие не водятся в Шропшире. Я почти настроился на то, чтобы собирать

всех насекомых, которых мне удастся найти мертвыми, потому что,

посоветовавшись с сестрой, пришел к заключению, что нехорошо убивать

насекомых только для того, чтобы составить коллекцию их. Прочитав книгу

Уайта «Селборн»[34],

я стал с большим удовольствием наблюдать за повадками птиц и даже делал

заметки о своих наблюдениях. Помню, что в простоте моей я был поражен

тем, почему каждый джентльмен не становится орнитологом.

Когда я заканчивал школу, мой брат усердно занялся химией и устроил

в саду, в сарае для рабочих инструментов, неплохую лабораторию с

соответствующими аппаратами; он позволил мне помогать ему в качестве

служителя при производстве большей части его опытов. Он приготовлял

всевозможные газы и многие сложные соединения, и я внимательно прочитал

несколько книг по химии, например, «Chemical Catechism» Генри и Паркса.

Химия сильно заинтересовала меня, и нередко наша работа затягивалась до

поздней ночи. Это составило лучшее, что было в образовании, полученном

мною в школьные годы, ибо здесь я на практике понял значение

экспериментального знания. О том, что мы занимаемся химией, каким-то

образом проведали в школе, и так как факт этот был совершенно

беспримерным, меня прозвали «Газ». Однажды директор школы д-р Батлер

сделал мне даже выговор в присутствии всех школьников за то, что я

трачу время на такие бесполезные дела, и совершенно несправедливо

назвал меня «росо curante» [«легкомысленным»], а так как я не понял, что он имел в виду, то слова эти показались мне ужасным оскорблением.

Так как дальнейшее пребывание в школе было бесполезным

для меня, отец благоразумно решил забрать меня оттуда несколько ранее

обычного срока и отправил (в октябре 1825 г.) вместе с моим братом в

Эдинбургский университет, где я пробыл два учебных года[35].

Мой брат заканчивал изучение медицины, хотя не думаю, чтобы он

когда-либо имел действительное намерение заняться практикой, я же был

послан туда, чтобы начать изучение ее. Но вскоре после того я пришел -

на основании различных мелких фактов - к убеждению, что отец оставит

мне состояние, достаточное для того, чтобы вести безбедную жизнь, хотя

я никогда даже не представлял себе, что буду таким богатым человеком,

каким стал теперь; этой уверенности оказалось, однако, достаточно для

того, чтобы погасить во мне сколько-нибудь серьезное усердие в изучении

медицины.

Преподавание в Эдинбурге осуществлялось преимущественно лекционным путем[36], и лекции эти, за исключением лекций Хопа[37]

по химии, были невыносимо скучны; по моему мнению, лекции не имеют по

сравнению с чтением никаких преимуществ, а во многом уступают ему. Не

без ужаса вспоминаю лекции д-ра Дункана по Materia mediса[38], которые он читал зимою начиная с 8 часов утра. Д-р Монро[39]

сделал свои лекции по анатомии человека настолько же скучными,

насколько скучным был он сам, и я проникся отвращением к этой науке. То

обстоятельство, что никто не побудил меня заняться анатомированием,

оказалось величайшей бедой в моей жизни, ибо отвращение я бы вскоре

преодолел, между тем как занятия эти были бы чрезвычайно полезны для

всей моей будущей работы. Эта беда была столь же непоправима, как и

отсутствие у меня способности к рисованию.

Я регулярно посещал также клинические палаты больницы.

Некоторые случаи вызвали у меня тяжелые переживания, иные из них и

сейчас еще живо стоят перед моими глазами, но я не был настолько глуп,

чтобы из-за этого пропускать занятия. Не могу понять, почему эта часть

моего курса медицины не заинтересовала меня сильнее, ибо летом, перед

тем как я отправился в Эдинбург, я начал наносить в Шрусбери визиты

некоторые беднякам, леча преимущественно детей и женщин; я составлял по

возможности более подробные отчеты о каждом случае с указанием всех

симптомов болезни и прочитывал их вслух отцу, который подсказывал мне,

какие дальнейшие сведения необходимо собрать и какие лекарства следует

прописать; лекарства эти я сам и изготовлял. Однажды у меня было сразу

по крайней мере двенадцать пациентов, и я испытывал острый интерес к

работе[40].

Мой отец, который в отношении характера людей был наилучшим судьей,

какого я когда-либо встречал, говорил, что из меня получился бы весьма

удачливый врач, разумея под этим такого врача, у которого будет много

пациентов. Он утверждал, что главный залог успеха заключается в умении

внушать доверие к себе; я не знаю, однако, какие качества он мог

усмотреть во мне, которые привели его к убеждению, что я мог бы

возбуждать доверие к себе. Дважды я посетил также операционный зал

госпитальной больницы в Эдинбурге и присутствовал на двух очень тяжелых

операциях, причем во время одной из них оперировали ребенка, но я

сбежал, не дождавшись окончания их. Больше никогда уже я не ходил на

операции, и вряд ли нашлась бы приманка столь притягательная, чтобы

можно было с ее помощью заставить, меня сделать это; то было задолго до

благословенных дней хлороформа. В течение очень многих лет эти две

операции буквально преследовали меня.

Брат мой оставался в университете только в

течение одного года, а на второй год я был предоставлен самому себе, и

в этом было известное преимущество, ибо я сблизился с несколькими

молодыми людьми, интересовавшимися естествознанием. Одним из них был

Эйнсуорт, опубликовавший впоследствии описание своих путешествий по

Ассирии; геолог-вернерианец, он обладал кое-какими знаниями о многих

вещах, но был человеком поверхностным и весьма бойким на язык. Д-р

Колдстрим был молодым человеком совсем другого типа: чопорный,

церемонный, глубоко религиозный и очень добросердечный; впоследствии он

опубликовал несколько хороших статей по зоологии. Третьим молодым

человеком был Гарди, который, думаю, мог бы стать хорошим ботаником, но

он рано умер в Индии[41]. Наконец, д-р Грант[42],

который был старше меня на несколько лет; не могу вспомнить, при каких

обстоятельствах я познакомился с ним; он опубликовал несколько

первоклассных работ по зоологии, но после того как он переехал в

Лондон, где стал профессором Университетского колледжа, он ничего

больше не сделал в науке, - факт, всегда остававшийся для меня

необъяснимым. Я хорошо знал его: он был сух и формален в обращении, но

под этой наружной коркой скрывался подлинный энтузиазм. Однажды, когда

мы гуляли с ним вдвоем, он разразился восторженной речью о Ламарке и

его эволюционных воззрениях. Я выслушал его безмолвно и с удивлением,

но, насколько я могу судить, его слова не произвели на мой ум никакого

впечатления. Уже до этого я прочитал «Зоономию» моего деда, в которой

отстаиваются подобные же воззрения, но и они не оказали на меня

никакого воздействия. Тем не менее, вероятно, то обстоятельство, что

уже в очень ранние годы моей жизни мне приходилось слышать, как

поддерживаются и встречают высокую оценку такого рода воззрения,

способствовало тому, что я и сам стал отстаивать их - в иной форме - в

моем «Происхождении видов». В то время я очень восхищался «Зоономией»,

но, перечитав ее во второй раз через десять или пятнадцать лет, я был

сильно разочарован крайне невыгодным соотношением между рассуждениями и

приводимыми фактическими данными.

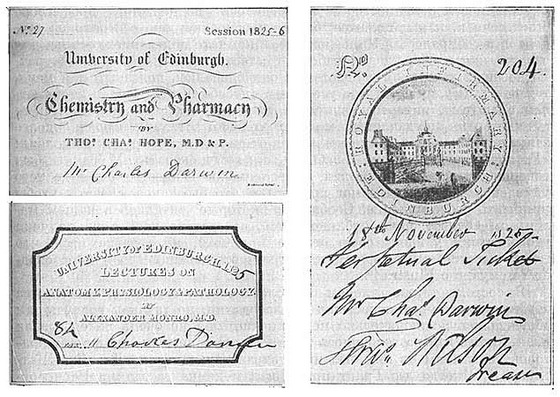

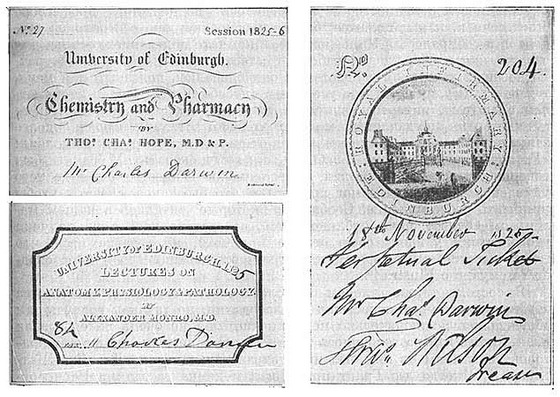

|

Эдинбургские студенческие билеты Ч. Дарвина.

Слева вверху: на право посещения лекций проф. Хопа по химии и фармации.

Слева внизу: на право посещения лекций проф. Монро по анатомии, физиологии и патологии.

Справа: на право посещения университетских клиник в Эдинбургском Королевском госпитале

|

Доктора Грант и Колдстрим много занимались зоологией моря, и я часто

сопровождал первого из них, собирая в лужах, остающихся после отлива,

животных, которых анатомировал как умел. Я подружился также с

несколькими рыбаками из Ньюхейвена, время от времени отправлялся с ними

на траловый лов устриц и таким путем добыл много экземпляров [различных

животных]. Но так как я не имел никаких систематических навыков в

анатомировании и обладал лишь очень плохоньким микроскопом, мои попытки

[производить наблюдения] были весьма жалкими. Тем не менее, я сделал

одно интересное маленькое открытие и в начале 1826 года прочитал в

Плиниевском обществе краткое сообщение по этому вопросу. Открытие

заключалось в том, что так называемые яйца Flustra обладают

способностью самостоятельно двигаться при помощи ресничек; в

действительности это были личинки. В другом небольшом докладе я

показал, что маленькие шаровидные тела, которые считались молодыми

стадиями Fucus loreus, представляют собою яйцевые коконы [egg-cases] червеобразной Pontobdella muricata[43].

Плиниевское общество[44]

пользовалось поддержкой дрофессора Джемсона и, как я полагаю, было им

основано; оно состояло из студентов и собиралось в Университете, в

комнате подвального этажа, для заслушания и обсуждения работ по

естественным наукам. Я аккуратно посещал заседания Общества, и они

оказались полезным для меня, так как стимулировали мое усердие и

способствовали новым знакомствам с людьми, интересовавшимися, как и я,

естествознанием. Как-то вечером один неудачливый молодой человек встал,

невероятно долго заикался и, наконец, густо покраснев от смущения, с

трудом вымолвил: «Господин председатель! Я забыл, что я хотел сказать».

У бедняги был совершенно подавленный вид, а все члены Общества были до

того удивлены, что никто не мог придумать, что бы такое сказать, чтобы

прикрыть его смущение. Сообщения, которые читались в нашем маленьком

Обществе, не публиковались, вследствие чего я не получил удовольствия

увидеть свою статью в печати, но мне кажется, что д-р Грант упомянул о

моем маленьком открытии в своем превосходном мемуаре о Flustra[45].

Я состоял также членом Королевского медицинского общества и довольно

аккуратно посещал его заседания, но так как вопросы там обсуждались

исключительно медицинские, они не очень интересовали меня. Много вздора

говорилось там, но было и несколько хороших ораторов, и лучшим из них

был ныне здравствующий сэр Дж. Кэй-Шаттлуорт[46].

Иногда д-р Грант приглашал меня на заседания Вернеровского общества,

где докладывались, обсуждались и затем публиковались в «Трудах»

[«Transactions»] Общества различные сообщения по естественной истории.

Я слышал там Одюбона, прочитавшего несколько интересных лекций об

образе жизни североамериканских птиц и не вполне справедливо

посмеивавшегося над Уотертоном[47].

Отмечу кстати, что в Эдинбурге жил один негр, путешествовавший с

Уотертоном; он зарабатывал себе на жизнь набивкой чучел птиц и делал

это превосходно; он давал мне платные уроки [по набивке чучел], и часто

я засиживался у него подолгу, так как это был очень приятный и умный

человек. М-р Леонард Хорнер[48]

также пригласил меня однажды на заседание Эдинбургского королевского

общества, где я увидел на председательском месте сэра Вальтера Скотта;

он просил собравшихся извинить его за то, что занимает столь высокое

место, ибо чувствует, что недостоин его. Я смотрел на него и на все

происходящее с благоговением и трепетом; думаю, благодаря тому

обстоятельству, что в молодости я присутствовал на этом заседании и

посещал также заседания Королевского медицинского общества, избрание

меня несколько лет назад почетным членом обоих этих Обществ показалось

мне более лестным, чем любые другие подобные почести. Если бы мне

сказали тогда, что когда-нибудь в будущем мне будет оказана эта честь,

клянусь, мне показалось бы это не менее смешным и невероятным, чем если

бы мне заявили, что я буду избран королем Англии.

В течение второго года моего пребывания в Эдинбурге я посещал лекции профессора Джемсона[49]

по геологии и зоологии, но они были невероятно скучны. Единственным

результатом того впечатления, которое они произвели на меня, было

решение никогда, пока я буду жив, не читать книг по геологии и вообще

не заниматься этой наукой. И все же я уверен, что был подготовлен к

тому, чтобы разумно судить об этом предмете: года за два или за три до

того один старик, проживавший в Шропшире, м-р Коттон, неплохо знакомый

с горными породами, указал мне на большой эрратический валун,

находившийся и городе Шрусбери, - хорошо всем известный

«Колокол-камень»; заметив, что до самого Камберленда или даже до

Шотландии не найти камня той же самой горной породы, он стал с важным

видом уверять меня, что мир придет к своему концу прежде, чем

кто-нибудь сможет объяснить, каким образом этот камень оказался там,

где он лежит ныне. Это произвело на меня сильное впечатление, и я не

переставал размышлять об этом необычайном камне. Поэтому, когда я

впервые прочитал о роли айсбергов в переносе валунов [50],

я испытал чувство величайшего наслаждения и торжествовал по поводу

успехов геологической науки. Столь же поразителен тот факт, что мне,

которому сейчас только 67 лет, пришлось слышать, как профессор Джемсон,

читая нам лекцию на Солсберийских скалах, говорил, что траповая дайка с

миндалеобразными границами и отвердевшими со всех сторон пластами,

расположенная в местности, где нас буквально окружали вулканические

породы, представляет собою трещину, заполненную сверху осадочными

отложениями; при этом он с усмешкой добавлял, что были де люди, которые

утверждали, что она была заполнена снизу расплавленной массой[51]. Вспоминая об этой лекции, я не удивляюсь своему решению никогда не заниматься геологией.

Благодаря посещению лекций Джемсона я познакомился с хранителем музея м-ром Макджилливреем[52],

который впоследствии опубликовал большую и превосходную книгу о птицах

Шотландии. В его внешности и манерах было не очень-то много

джентльменского. У нас было с ним много интересных бесед на

естественно-исторические темы; он был со мною очень добр и подарил мне

несколько редких раковин, так как я собирал в то время коллекцию

морских улиток, хотя занимался этим не очень усердно.

* * *

В

течение этих двух лет мои летние каникулы были целиком посвящены

развлечениям, хотя в руках у меня всегда была какая-нибудь книга,

которую я с интересом читал. Летом 1826 г. я совершил, вместе с двумя

своими приятелями, большую пешеходную прогулку (с рюкзаками за спиной)

по Северному Уэльсу. Почти ежедневно мы проходили по тридцати миль, а

один день потратили на восхождение на Сноудон[53].

Я совершил также со своей сестрой Каролиной прогулку верхом на лошадях

по Северному Уэльсу; седельные вьюки с нашим платьем вез за нами слуга.

Осенние месяцы посвящались ружейной охоте - главным образом у м-ра

Оуэна в Вудхаусе[54]

и у моего дяди Джоса в Мэре. Я проявлял [в отношении охоты] столь

большое рвение, что, ложась спать, я ставил обычно свои охотничьи

сапоги около самой кровати, чтобы, обуваясь утром, не потерять и

полминуты. Однажды, 20 августа, собравшись на охоту за тетеревами, я

еще затемно забрался на самую окраину территории Мэра и затем целый

день пробирался с лесником сквозь гущу вереска и молодых сосен.

Я аккуратно записывал каждую птицу, застреленную мною в течение

сезона. Как-то раз, охотясь в Вудхаусе с капитаном Оуэном, старшим

сыном хозяина, и с его двоюродным братом майором Хиллом, впоследствии

лордом Берик, которых я очень любил, я стал жертвой шутки: каждый раз,

когда я, выстрелив, думал, что это я застрелил птицу, один из них делал

вид, что заряжает ружье, и восклицал: «Эту птицу не принимайте в

расчет, я стрелял одновременно с вами!» Слова их подтверждал лесник,

который понял, в чем заключалась шутка. Через несколько часов они

рассказали мне, как они подшутили надо мной, но для меня это не было

шуткой, потому что я застрелил очень много птиц, но не знал, сколько

именно, и не мог внести их в свой список, что я обычно делал, завязывая

узелок на куске веревки, продетой сквозь пуговичную петлю. Это-то и

заметили мои коварные друзья.

Какую радость доставляла мне охота! Но мне кажется,

что я полусознательно стыдился своей страсти, так как старался убедить

себя в том, что охота - своего рода умственное занятие: ведь она

требует столько сноровки для того, чтобы судить, где больше всего

найдешь дичи, и чтобы как следует натаскать собак.

Одно из моих осенних посещений Мэра в 1827 г. памятно мне потому, что я встретил там сэра Дж. Макинтоша[55],

который был наилучшим собеседником, какого мне приходилось когда-либо

встречать. Узнав впоследствии, что он сказал обо мне: «В этом молодом

человеке есть что-то такое, что заинтересовало меня», я сиял от

гордости. Этим отзывом я обязан, должно быть, главным образом тому, что

он заметил, с каким огромным интересом я вслушиваюсь буквально в каждое

его слово, - а я был невежественен, как поросенок, в тех вопросах

истории, политики и морали, которых он касался. Думаю, что похвала со

стороны выдающегося человека - хотя может возбудить и даже несомненно

возбуждает тщеславие - полезна для молодого человека, так как помогает

ему держаться правильного пути.

Мои посещения Мэра на протяжении этих двух или трех

следовавших друг за другом лет были полны очарования даже независимо от

осенней охоты. Жилось там очень привольно, местность позволяла

совершать восхитительнейшие прогулки пешком или верхом, вечера

проходили в исключительно приятных беседах, не носивших слишком личного

характера, как это бывает обычно на больших семейных встречах, и

перемежавшихся музыкой. Летом вся семья часто располагалась на ступенях

старинного портика, перед которым в саду был разбит цветник;

противоположный дому крутой, покрытый лесом берег отражался в озере, и

то в одном, то в другом месте слышался всплеск воды, вызванный

всплывшей вверх рыбой или коснувшейся поверхности воды птицей. Ничто не

запечатлелось в моей памяти более ярко, чем эти вечера в Мэре. Я был

очень привязан к дяде Джосу и благоговел перед ним; он был молчалив и

сдержан, таких людей обычно побаиваются, но иногда он бывал со мною

откровенен. Это был выраженный тип прямого человека, обладавшего

способностью чрезвычайно ясного суждения. Думаю, что никакая сила в

мире не могла бы заставить его хотя бы на дюйм отклониться от того

пути, который он считал правильным. Мысленно я не раз применял к нему

известную оду Горация - теперь я уже забыл ее, - в которой имеются

слова: «nес vultus tyranni» и т.д.[56]

Воспроизведено по изданию:

Ч. Дарвин, Сочинения, пер. С.Л. Соболя под ред. акад. В.Н. Сукачева,

Изд. АН СССР, М., 1959 г., том 9.

[Оригинал статьи]

По этой теме читайте

также:

Русский перевод:

Кто, справедливый, стоек в решениях,

Того сограждан гнев на неправое

Не склонит, ни царей упорных

Грозные взгляды.

Нижеследующий рассказ о самом себе я старался написать так, словно бы

меня уже не было в живых и я оглядывался бы на свою жизнь из другого

мира. И не скажу, чтобы это было для меня трудно, ибо жизнь моя почти

закончена. О стиле изложения я совершенно не заботился.

Нижеследующий рассказ о самом себе я старался написать так, словно бы

меня уже не было в живых и я оглядывался бы на свою жизнь из другого

мира. И не скажу, чтобы это было для меня трудно, ибо жизнь моя почти

закончена. О стиле изложения я совершенно не заботился.