Возникновение, развитие, трансформация этнических общностей — это единый общеисторический процесс, составляющий один из важнейших аспектов истории человеческого общества. Процесс этот, начавшийся десятки тысяч лет назад, продолжается и в наши дни. Однако непрерывность этнической истории народов мира не исключает необходимости различать в развитии каждого отдельно взятого этноса ряд критических точек, «перерывов постепенности», составляющих основу для типологической периодизации этнической истории.

За последние годы советской этнографической наукой достигнуты значительные успехи в области теории этноса. Интенсивно разрабатываются проблемы понятия этнической общности и ее признаков, исторических типов этноса и т. д. Большое внимание уделяется теоретическим вопросам этногенеза и этнической истории. Однако на фоне того, что уже сделано, все более отчетливо обнаруживается, сколь недостаточны сегодня наши познания в том, каков конкретный механизм формирования этноса.

«Вслед за племенем следует новая форма этнической общности — народность,— писал более двадцати лет назад П. П. Кушнер. — С существованием такой формы общности, пришедшей на смену родо-племенной общности, знакомят нас исторические источники, относящиеся к многим народам — как европейским, так и внеевропейским; но как произошел переход от одной формы общности к другой — пока еще никем не установлено»[1].

Попытаемся рассмотреть в этом плане материалы, характеризующие развитие двух этносов — древнегреческого и древнекитайского. Мы проследим процесс возникновения и трансформации двух этнических общностей, возникших на противоположных концах древней эйкумены и не имевших между собой каких-либо связей. Но при всем различии исторических судеб эллинов и древних китайцев обнаруживается, что в недрах этих общностей происходили чрезвычайно сходные процессы и это позволяет до известной степени придавать им общеисторический смысл. Не последнее место среди аргументов в пользу данного /43/ выбора занимает и тот факт, что Древняя Греция и Древний Китай оставили нам исторические источники, разнообразные по своему характеру, значительные по объему и к тому же в подавляющем большинстве случаев достаточно хорошо датированные.

I

Предваряя изложение истории Пелопонесской войны общим очерком предшествующего развития Эллады, Фукидид пишет:

«Следующее обстоятельство служит для меня преимущественным указанием на бессилие древних обитателей Эллады: до Троянской войны она, очевидно, ничего не совершила общими силами. Мне даже кажется, что Эллада, во всей своей совокупности, и не носила еще этого имени, что такого обозначения ее вовсе и не существовало раньше Эллина, сына Девкалиона, но что названия ей давали по своим именам отдельные племена, преимущественно пеласги. Только когда Эллин и его сыновья достигли могущества в Феотиде и их стали призывать на помощь в остальные города, только тогда эти племена, одно за другим, и то скорее вследствие взаимного соприкосновения друг с другом, стали называться эллинами, хотя все-таки долгое время название это не могло вытеснить все прочие. Об этом свидетельствует лучше всего Гомер. Он жил ведь гораздо позже Троянской войны и, однако, нигде не обозначает всех эллинов в их совокупности таким именем, а называет эллинами только тех, которые вместе с Ахиллом прибыли из Феотиды, — они-то и были первыми эллинами,— других же Гомер в своем эпосе называет данаями, аргивянами и ахейцами. Точно так же Гомер не употребляет и имени варваров, потому, мне кажется, что сами эллины не обособились еще под одним именем, противоположным названию варваров»[2].

Следует воздать должное наблюдательности Фукидида и его умению анализировать факты. Гомер, действительно, нигде не называет всех жителей Греции эллинами, лишь однажды употребив этот термин для обозначения выходцев из Феотиды на юге Фессалии (Илл., 2.683). Один раз (при перечислении греческих кораблей) Гомер употребляет термин «панэллин», но также в частном, а не в обобщающем смысле (Илл., 2.530). Вывод, сделанный на этом основании Фукидидом, совершенно справедлив: во времена Гомера общеэллинского самосознания еще не существовало, чем объясняется как отсутствие соответствующего самоназвания, так и неупотребительность термина «варвары»[3]. /44/

Впрочем, само по себе выражение «во времена Гомера» недостаточно определенно. Уже в древности период жизни Гомера датировался по-разному — от начала XII в. до н.э. вплоть до первой половины VI в. до н.э.[4] Существует мнение, что слово «эллины» как общее самоназвание древних греков впервые зафиксировано в произведениях Гесиода и Архилоха[5]. Есть, таким образом, основания полагать, что процесс формирования общеэллинского самосознания относится к VII в. до. н.э.[6] Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что судьи на всех греческих Олимпийских играх назывались «элланодиками»; первое эпиграфическое свидетельство употребления этого термина относится примерно к 600 г. до н.э.[7]

Примерно в то же время в древнем Китае появляется и входит в употребление термин «ся» (варианты: «чжуся» или «хуа-ся»), которым обозначалось население центральных царств на Среднекитайской равнине (бассейн Хуанхэ).

Древнейшее свидетельство употребления слова «ся» в качестве самоназвания этнической общности сохранилось в надписи на ритуальном бронзовом колоколе, датируемом серединой VI в. до н.э.[8] Термин «чжуся» встречается в этом значении в «Луньюй» («Беседы и рассуждения») Конфуция[9]. Однако в древнейшем китаеязычном письменном памятнике «Книга документов» («Шаншу») он отмечен лишь однажды, причем в главе, которая, как показывают современные исследования, является позднейшей интерполяцией[10].

Подобно тому как в Греции «эллины» противопоставлялись «варварам», так в древнем Китае «ся» отличаются от соседних племен, именуемых «мань», «и», «жун», «ди» (позднее каждый из этих терминов стал ассоциироваться с определенной стороной света, а все они в своей совокупности стали употребляться для обозначения «варваров четырех стран света»). /45/

Первое упоминание одного из этих терминов («мань») зафиксировано в той же надписи, где мы впервые сталкиваемся с самоназванием «ся».

II

Одним из признаков, объединявших в древности тех, кто обозначался общим самоназванием, было представление о единстве происхождения.

Отражением этого представления является сама этимология слова «эллины». Оно восходит, согласно мифологической традиции, к имени некоего Эллина, сына (или брата?) Девкалиона. Дорийцы, ионийцы и эолийцы являются, по этой версии, потомками трех сыновей Эллина —- Дора, Иона и Эола[11].

Аналогичное представление о родстве всех «ся» отражено и в древнекитайских источниках. Именно родство прежде всего связывает всех тех, кто называет себя этим именем. Напротив, между «ся» и «мань», «и» и т. д. родственных уз не существует.

Для того чтобы понять, какой конкретный смысл вкладывали древние китайцы в эти утверждения, необходимо вспомнить, что они понимали под узами родства и единства происхождения.

Система родства как определенная структура классификации родственников отличается тем, что она, как правило, более консервативна, чем породившие ее социальные отношения. Поэтому древнекитайская (чжоуская) система родства VII—VI вв. до н.э. сохраняет черты, характерные для семейно-брачных отношений гораздо более раннего времени. В этой системе, в частности, не различаются близкие и дальние родственники (например, братья и параллельные кузены обозначаются одним термином), нет также и разграничения на кровное родство и свойство. Вместо этого родственники делятся на две «половины» — род отца и род матери, связанные нормами обязательного брака[12].

Признаком принадлежности к одной из двух «половин» было родовое имя, передававшееся по отцовской линии. Поэтому для чжоусцев родственниками были как лица, носившие их родовое имя (Цзи), так и те, кто имел другие родовые имена, но был связан с их сородичами брачными узами.

Поэтому царства, правители которых носили родовое имя Цзи, чжоусцы называли «владениями братьев», а остальные царства, связанные с чжоусцами брачными отношениями, — «владениями перекрестных кузенов». И те и другие считались «родственниками». Следующий пример показывает, как такое представление о родстве преломлялось в сознании чжоусцев VI в. до н. э.

Царство Цзинь предложило своим соседям заключить в 528 г. союз, в котором, однако, не приняли участие два небольших «варварских» /46/ государства Чжу и Люй. Они объяснили это тем, что им угрожало царство Лу, правитель которого носил то же родовое имя, что и Цзинь. Это привело к обострению отношений между Цзинь и Лу. Однако Цзы Фу, один из сановников цзиньского правителя, попытался убедить его изменить свою позицию: «Вы поверили навету варваров («мань и»), порвав тем самым с владением братьев!» [13] Требуя освобождения задержанного в Цзинь луского аристократа, Цзы Фу следующим образом развивает свою мысль: «Если царство Лу будет служить Цзинь как старшему, то неужели это хуже, чем если нашему царству будет служить ничтожное варварское государство? Лу — владение наших братьев. Если отречься от него ради варваров, какую пользу это принесет Цзинь?»[14]

Представление о родстве, связывающем жителей центральных царств в противоположность «варварам», неоднократно используется в эту эпоху для обоснования тех или иных политических акций. Когда на Среднекитайскую равнину вторглись племена скифов, чжоуский правитель попытался опереться на них для того, чтобы нанести поражение непокорному царству Чжэн. Но сановник Фу Чэнь остановил его:

«Это невозможно. Ныне Вы, о Сын Неба, не можете сдержать сиюминутного раздражения и намерены отказаться от родственного нам Чжэн!..»[15]

Очень отчетливо мысль о единстве происхождения всех «ся» была сформулирована известным деятелем царства Ци Гуань Чжу ном:

«Варвары («жун ди») —это шакалы и волки, им нельзя идти на уступки. «Ся» — это родственники и их нельзя оставлять в беде»[16].

Это различие между «ся» и «варварами» находило свое выражение, в частности, в том, что после успешного похода на «варваров» устраивалось празднество, во время которого победоносный полководец вводил в храм предков пленных, а затем приносил их в жертву; если же карательный поход предпринимался против владений «родственников», то пленных в жертву не приносили — «тем самым проявлялось уважение к тем, кого связывают узы родства», подчеркивает летопись[17]. Таким образом, даже находясь в состоянии войны с царством, население которого относилось к общности «ся», чжоусцы сохраняли представление о том, что их противник — не «варвар».

С течением времени, однако, тезис о единстве происхождения «ся» начинает использоваться для обоснования их общности все реже и реже. В источниках IV—III вв. до я. э. упоминания о нем /47/ вообще отсутствуют. О том, что представление о родстве «ся» утрачивает свою актуальность, можно судить на основании следующих фактов.

Во-первых, в сочинении древнекитайского историка II в. до н.э. Сыма Цяня приводится этногенетический миф, согласно которому гунны являются потомками правителя «династии» Ся — той самой, к имени которой восходит самоназвание «ся»[18]. Такая постановка вопроса решительно противоречит представлениям, распространенным в VII—VI вв. до н. э.

Во-вторых, первые императоры династии Хань (III в. до н.э.), стремясь обезопасить себя от нападений гуннов, пошли на заключение с ними «союза, основанного на мире и родстве». Этот союз просуществовал вплоть до середины II в. до н. э. Император Вэнь-ди писал в своем послании гуннскому шаньюю (162 г. до н. э.) о своем желании добиться того, «чтобы народ обоих государств уподобился детям одной семьи»[19].

III

Одним из важных этнообразующих факторов был в представлении древних язык.

Собственно говоря, первоначальное значение греческого слова «варвар» — это «говорящий на чужом, непонятном языке». Именно в этом смысле слово ??????????? встречается у Гомера. У Гераклита мы находим утверждение о том, что «глаза и уши — плохие свидетели для людей, если душа их — варвар» (т.е. говорит на другом языке). В этом первоначальном смысле слово «варвар» употреблено у Аристофана. Царь Удод говорит в «Птицах» о своих подданных:

Теперь они давно уже не варвары,

Я с ними жил и языку их выучил![20]

В этом отношении интересно замечание Геродота о том, что египтяне «называют варварами всех, не говорящих на одном языке с ними»[21].

По мнению Геродота, народ, забывший свой язык и перенявший язык соседей, перестает быть самим собой. Историк демонстрирует это на примере пеласгов.

«На каком языке говорили пеласги,— замечает он,— в точности не могу сказать. Если позволительно делать заключение по тем из пеласгов, которые уцелели еще до нашего времени..., то пеласги говорили языком варварским. /48/ Если таково было и все пеласгическое племя, то, значит, население Аттики, бывшее пеласгическим, с переходом в эллинов переменило и язык свой... С другой стороны, для меня ясно, что эллины с самого начала и всегда говорили на одном и том же языке»[22].

Представление об языке как необходимом признаке принадлежности к этнической общности характерно и для древнего Китая.

В летописи «Цзочжуань» приводятся слова, приписываемые вождю племени жун: объясняя, чем его соплеменники отличаются от «ся», он упоминает и о языке[23].

Стремясь доказать несостоятельность учения своего идейного противника Сюй Сина, выходца из южного царства Чу, философ IV в. до н.э. Мэнцзы говорит об «этом южном варваре, говорящем на его птичьем языке»[24].

Помимо языка существенным признаком этнических различий были для древних особенности культуры (прежде всего материальной) и связанные с ними обычаи.

Красноречиво говорит об этом известный отрывок из конфуцианского трактата «Лицзи»:

«Живущие на востоке называются «и»; они не расчесывают волос и татуируют тело, некоторые из них не пользуются огнем для приготовления пищи.

Живущие на юге называются «мань»; они надрезают себе лоб и сидят, скрестив ноги, некоторые из них не пользуются огнем для приготовления пищи.

Живущие на западе называются «жун»; они ходят с распущенными волосами и одеваются в шкуры, некоторые из них не употребляют в пищу хлебных злаков.

Живущие на севере называются «ди»; они одеваются в перья и шкуры, живут в землянках, некоторые из них не употребляют в пищу хлебных злаков.

Народы пяти стран света говорят на разных языках и имеют различные наклонности»[25].

Большое значение древние китайцы придавали, таким образом, особенностям пищи (что едят и каким способом готовят), жилища, бытовых привычек (манера сидеть), прически, украшений. Не упоминается здесь лишь одежда, также считавшаяся одним из важнейших показателей этнической принадлежности. Особое внимание уделялось манере запахивания халата: левосторонний запах свидетельствовал о принадлежности к варварам. Не случайно Конфуций, воздавая должное заслугам Гуань Чжуна, защитившего древнекитайские царства от нашествия кочевников /49/, говорил: «Если бы не Гуань Чжун, мы ходили бы непричесанными и запахивались бы налево»[26].

Переняв обычаи и культуру варваров, человек становился варваром — это представление находится в противоречии с тезисом об общности происхождения как признаке этнической общности. Но если мы обратим внимание на хронологическое соотношение высказываний, отражающих эти воззрения, то обнаружим, что критерий культуры выдвигается на первый план в этнических представлениях древних китайцев лишь в IV-III вв. до н.э., когда идея общности происхождения уже совершенно не фигурирует в источниках в качестве этнообразующего фактора.

Представление о том, что различия между «эллинами» и «варварами» — чисто культурного порядка, характерно и для Геродота. С его точки зрения, варвар, усвоивший обычаи греков, становился эллином, и наоборот. Именно поэтому Геродот полагает, что эллины «стали потом сильны... главным образом потому, что с ними соединились пеласги и многие другие варварские племена»[27]. Здесь Геродот фактически выдвигает понятие, обозначаемое в современной этнографии термином «культурная ассимиляция».

Представление о ведущем значении культурного признака, не связанного с единством происхождения, было распространено в V в. до н.э. и у других греческих авторов. Достаточно сослаться на строки из трагедии Еврипида: «Ты так долго жил среди варваров, что сам стал варваром!»[28]

Вместе с тем следует отметить, что с точки зрения Геродота заимствование отдельных, пусть даже очень важных, элементов чужой культуры еще не означает отказа от своей этнической принадлежности. Именно поэтому, четко противопоставляя эллинов варварам, Геродот вместе с тем считает, что многие достижения эллинской цивилизации являются в действительности результатом заимствования. Культ Геракла, по словам Геродота, египетского происхождения: «в пользу этого у меня есть многие доказательства»[29]. Совершенно также обстоит дело с культом Диониса[30], способами гаданий[31], праздничными собраниями и т.д. Солнечные часы были заимствованы эллинами от вавилонян[32], щит и шлем — от египтян[33], письмо — от финикийцев[34] и пр. и т. п.

В древнем Китае вопрос об отношении к заимствованию культурных достижений соседей вызвал в конце IV в. до н. э. ожесточенное /50/ столкновение двух противоположных точек зрения. Правитель царства Чжао Улин-ван решил провести реформу армии и организовать конницу по образцу своих северных соседей — гуннов. Это нововведение повлекло за собой необходимость заимствовать у кочевников и такую совершенно необходимую при верховой езде деталь одежды, как штаны, которых до той поры древние китайцы не носили. Они-то и явились предметом острой дискуссии при дворе Улин-вана.

Сам правитель не сомневался в том, что такое заимствование было бы полезно, но «боялся, что Поднебесная будет смеяться» над ним[35]. Против заимствования «варварской одежды» решительно выступили конфуцианцы. С их точки зрения «срединные царства — это местопребывание мудрых, средоточие всего, что необходимо человеку»[36]; поэтому предназначение жителей срединных царств заключается в том, чтобы воздействовать на варваров, но самим им заимствовать что-либо у варваров не пристало (ср. у Мэнцзы: «Я слышал, что «ся» изменяли варваров, но о том, чтобы «ся» изменялись под влиянием варваров, мне слышать не приходилось»[37]). И хотя сторонники реформы одержали в этом споре верх, позиция конфуцианцев знаменовала новый этап в формировании самосознания древних китайцев, качественно отличный от предыдущего.

IV

В Греции эта тенденция получает развитие уже в V в. до н.э. Типичны в этом отношении взгляды на варваров, нашедшие отражение в творчестве Еврипида. По его мнению, варварам недоступно понимание того, что такое справедливость: «Умом слабее эллинов они»[38].

Но наиболее законченную форму получают эти представления в мировоззрении Аристотеля.

Признавая два начала в человеческой натуре — божественное и животное, Аристотель утверждает, что первое из них свойственно эллинам, тогда как второе присутствует лишь у больных и безнравственных людей. У варваров же, напротив, животное начало преобладает. Поэтому, полагает Аристотель, «раб и варвар по природе одно и то же». «В природе варваров нет господского начала... поэтому и говорят поэты: «Эллины должны господствовать над варварами...» Александру Македонскому этот философ рекомендует обращаться с эллинами как руководитель, с варварами же — как владыка; заботиться об эллинах как о родных и близких, о варварах — как о домашних животных и растениях[39]. /51/

Идея о том, что варвары отличаются от остальных людей своими врожденными качествами, свойственна и древнекитайским мыслителям последних веков до н. э., прежде всего конфуцианцам. «Жители срединных царств, жун и ди — народы пяти стран света,— говорится в «Лицзи»,— все они имеют врожденные свойства, изменить которые невозможно»[40]. Высказывая мысли, чрезвычайно близкие к аристотелевским суждениям о природе варваров, философ II в. до н.э. Дун Чжун-шу утверждал, что «справедливость движет благородным человеком, выгода — алчным; что же касается сюнну, то их нельзя побуждать человеколюбием и справедливостью, а можно побуждать только обильной выгодой»[41].

Принципиально та же концепция изложена и в труде ханьского историка I в. н.э. Бань Гу.

«Варвары алчны и жаждут выгоды. Они ходят с распущенными волосами и запахивают одежду на левую сторону. У них лица людей и сердца диких зверей. Они носят одежду, отличную от той, которая принята в Срединном государстве, они имеют иные обычаи и привычки, у них другая еда и напитки, они говорят на непонятном языке... Поэтому мудрый правитель относится к варварам, как к диким зверям»[42].

Однако тезис об абсолютном и прирожденном превосходстве жителей Срединного государства над варварами разделялся в это время отнюдь не всеми без исключения философами. Противники конфуцианской доктрины были несогласны с утверждением о врожденности привычек и человеческих качеств, свойственных варварам. Так, в трактате даосского толка, известном под названием «Хуайнаньцзы» (II-I вв. до н.э.), высказывается совершенно иная точка зрения на этот предмет.

«Когда у цянов, ди или боди рождаются младенцы,— говорится в трактате,— все они кричат одинаково. Но стоит им подрасти, как они оказываются не в состоянии понять друг друга даже через переводчика. Это потому, что различается их воспитание и их обычаи. Возьмите сейчас трехмесячного ребенка, перевезите его в другую страну и впоследствии он не будет знать, какие обычаи существуют на его родине. С этой точки зрения,— подчеркивает автор,— нормы поведения и обычаи не есть врожденные качества людей, это лишь результат внешнего воздействия»[43].

В противоположность конфуцианским взглядам, в основе которых лежало представление о неизменности бытия, автор трактата «Хуайнаньцзы» показывает, что обычаи и нормы морали не остаются неизменными на протяжении истории.

«В древности, — пишет он, — во время нападений на чужое государство не убивали младенцев и не брали в плен стариков. Но /52/ то, что в древности считалось справедливым, сейчас вызывает лишь улыбку. То, чем в древности гордились, сегодня считается позором. То, с помощью чего раньше наводили порядок, ныне — орудие смуты»[44].

С этой точки зрения различия в обычаях и привычках жителей Срединного государства и варваров не могут свидетельствовать о врожденной порочности последних.

Примерно эту же мысль развивал Фукидид, утверждавший, что многие обычаи, свойственные ныне варварам, некогда были распространены у эллинов. Например, в древние времена на Олимпийских играх устраивались состязания борцов на поясах; то же самое встречается сейчас у варваров. «Можно было бы указать и на многое другое в образе жизни древних эллинов, чем они походили на нынешних варваров»,— заключает Фукидид[45]. Этот тезис древнегреческого историка, преданный забвению на протяжении веков, был возрожден уже в современной этнографии, став основой так называемого «историко-типологического метода», с помощью которого изучение отставших в своем развитии народов дает материал для суждения о прошлых этапах истории человечества в целом[46].

Наличие у варваров каких-то врожденных свойств, принципиально отличающих от эллинов, категорически отрицали софисты Антифонт и Алкидамант[47].

«По природе мы все и во всех отношениях одинаковы, — и варвары, и греки, — утверждал Антифонт.— Можно наблюдать существующие у всех людей от природы потребности; все одинаково могут удовлетворять их, и варвар не отличается от нас, как и грек от варвара: все мы через рот или через нос вдыхаем воздух и едим с помощью рук»[48].

По свидетельству Страбона, сходные мысли высказывал Эратосфен. Этот философ

«критикует тех, кто делит все человечество на две группы — на греков и варваров, а также и тех, кто советовал Александру считать греков друзьями, варваров — врагами; было бы лучше,— продолжает он,— делить людей по хорошим и дурным качествам, ибо есть не только много дурных греков, но и много образованных варваров»[49].

Но взгляды этих ученых не отражали представлений, ставших в это время господствующими. В их век уже прочно укоренился аристотелевский подход к проблеме варваров.

Сам термин «варвар» приобретает резко отрицательное значение и начинает употребляться в переносном смысле. Подобно /53/ тому, как у древнекитайских авторов I в. н.э. мы встречаем попытки этимологизировать термины для обозначения «варваров», вкладывая в них отрицательное значение[50], так у Еврипида мы встречаем слово «варварский» в смысле «невежественный», «скотский»; Плутарх употребляет слово ?????????? в значении «по-варварски», «грубо» и т. д.[51]

Это обстоятельство в значительной мере проясняет нам подоплеку тех яростных нападок на Геродота, которые предпринимает Плутарх. В своем сочинении «О злокозненности Геродота» он подробно рассматривает суждения «отца истории» о варварах и приходит к выводу, что Геродот «проявляет свое недоброжелательство к самым различным греческим государствам»[52] и является «сторонником варваров» (???????????? )[53].

Плутарха возмущает мнение Геродота о том, что многие черты греческой культуры заимствованы у варваров и что варвары восприняли некоторые дурные обычаи от эллинов. Ослепленный чувством, которое мы сегодня назвали бы шовинистическим, Плутарх не поднялся до понимания того, что во времена Геродота проблема «эллины — варвары» ставилась во многом иначе, чем несколько столетий спустя.

V

Весьма своеобразно преломлялось в этническом самосознании древних представление о территориальной общности как факторе, формирующем различия между ними и «варварами».

Как и все другие земледельческие народы древности, эллины представляли себе обитаемый мир в виде круга, в центре которого находятся они сами. Эллада лежит «на полпути между восходом и заходом солнца», т.е. представляет собой средоточие земли; посредине последней — Дельфы; «они — пуп земли»[54].

Эгоцентрические представления о населении обитаемого мира начинают в V в. до н.э. проявляться в виде теорий, объясняющих происхождение тех врожденных качеств эллинов и варваров, о которых говорилось выше.

Гиппократ (или какой-то другой автор, чьи произведения были включены в гиппократовский сборник) делит пригодную для обитания землю на три пояса. Северный пояс — Скифия — это холодная степь, населенная скотоводами. Неблагоприятные климатические условия являются здесь причиной того, что звери немногочисленны и малы ростом, коровы безроги, а люди рыжеволосы, грузны и неплодовиты. Южный пояс — Ливия и Египет — отличается /55/ жарким и сухим климатом, в результате чего район этот весьма плодороден, животные там многочисленны и крупны размером, а люди темнокожи, черноволосы и физически слабы. Только в средней зоне, где расположена Эллада, наблюдается большое разнообразие почв и ландшафтов, что развивает в эллинах находчивость, а также физическую силу и душевную выносливость. Эллины высокорослы и светловолосы, они сильны, смелы и сообразительны[55].

Идеи Гиппократа были восприняты Аристотелем, который утверждал, что жители холодного севера храбры и свободолюбивы, люди жаркого востока умны, и лишь эллины сочетают в себе все эти качества, вследствие чего они и могут господствовать над варварами[56].

Правда, Страбон высказывал сомнения по поводу того, что свойства людей объясняются климатом населяемой ими страны. Тем не менее и он приходит к выводу о том, что жители Европы созданы природой как совершеннейшие представители человеческого рода[57]. Посидоний же, которому возражает Страбон, полагал, что в равных широтах можно найти не только сходные растения и животные, но и людей, имеющих одинаковое физическое строение, общие нравы и даже сходные языки[58].

Во многом аналогичные идеи получили развитие примерно в то же самое время в Китае.

В VIII-VI вв. до н.э. представление о том, что именно центр обитаемого мира заселен «ся», не могло еще сформироваться хотя бы потому, что на Среднекитайской равнине рядом с ними жили племена, резко отличавшиеся от древних китайцев. Достаточно сослаться на то, что вскоре после перенесения чжоуской столицы в Лои недалеко от нее можно было встретить людей, ходивших с распущенными волосами и приносивших жертвы не на алтаре предков, а прямо в поле[59].

Процесс ассимиляции этих племен приводит к тому, что постепенно среднее течение р. Хуанхэ оказывается населенным исключительно людьми «ся», которых со всех четырех сторон окружают варвары. Для обозначения территории расселения «ся» в VI-V вв. до н. э. появляется термин «чжун-го», буквально «Срединные царства».

В III в. до н.э. на месте разрозненных государств, лишь номинально подчинявшихся чжоускому Сыну Неба, а затем ставших полностью самостоятельными, возникает единая империя Цинь, на смену которой приходит Хань. На протяжении некоторого времени после воцарения ханьской династии термин «чжун-го» /56/ нередко по-прежнему употреблялся в его старом значении, возникшем несколькими столетиями раньше. С помощью этого термина конфуцианцы, в частности, обозначали территорию Ханьской империи в том виде, какой она имела до начала завоевательных походов У-ди.

В этом плане понятие «чжун-го» нередко противопоставлялось «пограничным округам», образованным на вновь присоединенных землях. Конфуцианские ученые видели принципиальное различие между этими территориями. «В пограничных округах люди живут в горах и ущельях, космические силы находятся там в состоянии дисгармонии. От холода там трескается земля, а пронизывающий ветер обдувает солончаки. Там перемешались песок и камень. Земля не может найти себе применения.

Чжун-го находится в центре Неба и Земли, где космические силы сочетаются между собой. Солнце и луна проходят южнее, а Полярная звезда появляется севернее. Гармоническое дыхание земли порождает здесь все сущее»[60].

С точки зрения конфуцианцев, «чжун-го» занимало совершенно определенное место в универсальной системе макрокосма, в которой взаимообусловлено географическое положение территории; соответствующее ей размещение небесных светил; соотношение космических сил; «дыхание земли», определяющее качества человеческого характера; принадлежность населения данной территории к «ся» или к «варварам четырех стран света».

Различие между центром Поднебесной и ее периферией непреходяще. Оно проявляется, утверждают конфуцианцы, не только в занятиях, культуре, языке и врожденных чертах характера, но также и в тех методах, с помощью которых правитель управляет Поднебесной.

«Варвары,— читаем мы в одном из ханьских источников,— живут на землях, отделенных от «чжун-го», и имеют иные обычаи. Они порождены негармоническим дыханием земли и на них невозможно оказать воздействие посредством категорий морального порядка»[61].

Наряду с этим в ханьское время возникает еще одно, новое значение слова «чжун-го». Если первоначально оно обозначало «Срединные государства», т. е. несколько царств в среднем течении Хуанхэ, а затем стало употребляться для наименования этих же территорий в составе единой империи Хань, то теперь оно приобрело значение «Срединное государство», другими словами, стало синонимом понятия «Ханьская империя». Теперь представление о «чжун-го» как средоточии Поднебесной переносится на всю территорию империи Хань.

Уже в ханьское время термин «чжун-го-жэнь» («люди Срединного государства») становится новым самоназванием древних китайцев, которое наряду с другими сохраняется вплоть до наших дней. /57/

VI

В предшествующем изложении были намечены основные контуры трансформации этнического самосознания эллинов и древних китайцев на протяжении нескольких столетий (с VII-VI вв. до н.э. вплоть до I-II вв. н.э.).

Подводя итоги, мы возвращаемся к вопросу о том, каковы признаки этноса как специфической общности людей в отличие от иных исторических общностей.

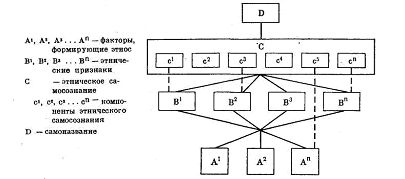

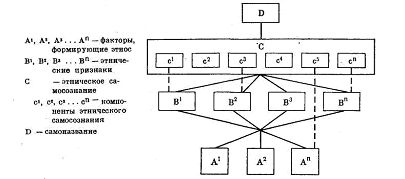

Одним из важных достижений этнографической науки в области теории этноса является, бесспорно, вывод об определенной иерархичности признаков этнической общности. Если раньше, говоря о признаках этноса, мы ограничивались фактически простым перечислением их, то теперь становится все более очевидным, что перед нами сложная структура таксономически разных характеристик. Некоторые из признаков этноса должны, строго говоря, рассматриваться как необходимые условия возникновения и развития этнической общности, как «объективные факторы, формирующие этнос».

«К одной группе признаков должны быть причислены те объективные факторы, которые обуславливают само зарождение этнических отношений и этнического сознания, реализующиеся в конечном счете в формировании этнической общности»,

— полагает В. Ф. Генинг. Такими факторами служат единство социально-экономической структуры и общность территории[62].

В противоположность этому

«признаки второй группы являются производными, возникающими в процессе развития этнических отношений и формирования этнических общностей... Эти признаки отличаются от первых не только своим вторичным характером, но и тем, что имеют конкретное этническое содержание. Это и есть собственно этнические признаки»[63].

Другими словами, этническими признаками в узком смысле этого слова следует называть те специфические черты этноса, которые отражают реально существующие различия между отдельными конкретными этносами, выделяя каждый из них среди других. Какие черты этноса следует считать этническими признаками?

Некоторые авторы рассматривают язык, обычно упоминаемый в числе этнических признаков, как условие формирования этнических общностей[64]. Но в таком случае язык должен быть отнесен к числу факторов, формирующих этническую общность[65]. Наряду /58/ с этим есть исследователи, настаивающие на том, что язык представляет собой вторичный признак этноса, не будучи первичным условием его формирования. Многочисленные факты говорят о том, что новые этнические общности могут складываться из различных компонентов, характеризующихся разными языками. С этой точки зрения язык, по-видимому, надо считать не этноформирующим фактором, а этническим признаком.

Более единодушны исследователи в том, что важным этническим признаком является совокупность черт культуры (а также особенностей быта, связанных с их функционированием).

Наконец, в группу вторичных этнических признаков включается сейчас этническое самосознание, которое долгое время не рассматривалось в качестве признака этноса. Да и сейчас можно столкнуться с отрицанием его значения как этнического определителя [66].

Как известно, заслуга первоначальной разработки вопроса об этническом самосознании как признаке этнической общности принадлежит П.П.Кушнеру[67] Проблема эта была недавно всесторонне рассмотрена В.И.Козловым в одной из его статей, посвященных теории этноса[68]. При этом весьма примечательно, что за последнее время этническое самосознание все чаще включается в число этнических признаков, причем высказывается мысль о том, что этот признак является наиболее важным, ведущим среди других. Так, Н.Н.Чебоксаров, анализируя язык, территорию, совокупность черт культуры, присущую определенным этносам, утверждает: «Взаимодействие этих признаков, их суммарное влияние на образование и сохранение этнической общности выражаются в виде вторичного явления — этнического самосознания, которое в конечном счете оказывается решающим для определения принадлежности отдельных личностей или целых человеческих коллективов к той или иной этнической общности. Этническое самосознание представляет собой своего рода результанту действия всех основных факторов, формирующих этническую общность»[69].

Если исходить из целесообразности разграничения объективных этноформирующих факторов и производных этнических признаков, данное высказывание следует признать не вполне точным. В нем, тем не менее, содержится совершенно правильное указание на особую роль этнического самосознания, представляющего собой результанту прочих этнических признаков. /59/ На это особое положение этнического самосознания в структуре признаков этноса совершенно справедливо обратил внимание Ю.В.Бромлей. Рассматривая две противоположные точки зрения на вопрос о том, является ли общность происхождения обязательным этническим признаком, Ю. В. Бромлей отмечает:

«Необходимо различать два аспекта проблемы: с одной стороны, объективное существование общности происхождения членов этноса, с другой — представление о такой общности, выступающее как компонент этнического самосознания»[70].

Идея вычленения в этническом самосознании отдельных его компонентов, отражающих на субъективном уровне объективно существующие признаки этноса, представляется в высшей степени плодотворной.

Рассмотренный выше фактический материал, освещающий особенности этнического самосознания двух избранных нами древних народов, свидетельствует о том, что хотя компоненты этнического самосознания представляют собой результат осмысления реально существующих признаков этноса, эти две категории отнюдь не всегда совпадают между собой.

Наиболее адекватно отражается в этническом самосознании, по-видимому, такой объективный признак этноса, как язык. Но уже с признаком, имеющим отношение к сфере материальной и духовной культуры, дело обстоит сложнее.

Компонент этнического самосознания, отражающий различия в области культуры, всегда имеет условно избирательный характер. Он, как правило, фиксирует отнюдь не всю совокупность черт культуры того или иного этноса, а лишь некоторые ее специфические особенности. Некоторое множество этих особенностей может рассматриваться одним этносом в качестве важнейших этноразличительных показателей, тогда как другой этнос может не придавать ему никакого значения, избирая в качестве такого показателя иное множество черт культуры. Древние китайцы, например, придавали первостепенное значение манере запахивания халата (правая пола наверху — показатель принадлежности к «варварам»). Для древних эллинов же было совершенно неважно, на какую сторону люди запахивали халат: человек, одетый в какую бы то ни было иную одежду кроме туники, был, конечно же, варваром.

При этом важно подчеркнуть, что сформировавшийся этнос постоянно усваивает те элементы культуры, которые кажутся ему нейтральными, и активно противится заимствованию черт, рассматриваемых им как этнически значимые. Это между прочим означает, что процесс взаимовлияния культур имеет качественные отличия на разных этапах процесса консолидации контактирующих этносов.

Некоторые компоненты этнического самосознания могут, /60/ по-видимому, являться отражением не этнических признаков в собственном смысле слова, а этноформирующих факторов. Так, важное место в этническом самосознании у древних китайцев и эллинов занимало представлениё о том, что они имеют общую территорию расселения. Не трудно в то же время видеть, что данный компонент этнического самосознания фиксировал реальную действительность в искаженном виде, трактуя ее в эгоцентрическом плане («чжун-го» — центр Поднебесной).

Наконец, в числе компонентов этнического самосознания могут присутствовать представления, которые вообще существуют лишь на субъективном уровне и не являются отражением объективных признаков этноса. Это относится, в частности, к представлению о единстве происхождения.

Представляется, что многие исследователи, касавшиеся вопроса об общности происхождения как признака этнической общности, допускают здесь одну существенную ошибку.

Когда мы говорим о единстве происхождения или о родстве между членами той или иной общности, речь может идти лишь о социальных, а не биологических узах родства. Биологическое родство не имеет четких границ: с точки зрения моногенеза человечества все оно связано узами биологического родства[71].

Что же касается родства социального, всегда мыслящегося в определенных рамках, за пределами которых индивидуум перестает быть родственником, то оно целиком и полностью зависит от того, какие принципы классификации родственных отношений лежат в основе функционирующей в данный момент системы родства. Поэтому общность происхождения может мыслиться совершенно по-разному в различные периоды истории общества. Ю.В.Бромлей отмечает «склонность обыденного сознания интерпретировать общность происхождения как отдаленное, но все же кровное родство (особенно это характерно для первобытности)»[72]. Мы, однако, полагаем, что, не только в «первобытности», но даже и на том этапе развития общества, который был характерен для древнекитайского этноса VII-VI вв. до н.э., осознание общности происхождения не могло интерпретироваться ни как кровное, ни как отдаленное родство, поскольку, как мы видели, в системе родства китайцев в то время отсутствовало представление о степени близости родства, а кровное родство еще не противопоставлялось свойству.

К числу компонентов этнического самосознания, существующих лишь на субъективном уровне, относятся и «этнические стереотипы». Представление о превосходстве своего этноса не может иметь объективных оснований. Оно возникает в процессе развития этнического самосознания как своего рода «избыточная степень» /60/ противопоставления «мы — они», которое возникает в нейтральной форме, не неся оценочного оттенка. Попытка обнаружить «чисто экономический корень презрительного отношения к варварам», предпринятая С.Я.Лурье («тот факт, что огромное большинство рабов составляли варвары, давал возможность использовать уже существовавшие национальные и расовые предрассудки: раб — низшее существо не потому, что он раб, а потому, что он «презренный варвар»...)[73], кажется недостаточно убедительной. Против такого толкования говорит то, что в древнем Китае, где формы этнического самосознания были чрезвычайно близки к древнегреческим, рабство иноплеменников не получило сколько-нибудь значительного развития.

Представляется, что в целом структура таксономически неравноценных характеристик этноса может быть представлена в следующем виде.

Структура характеристик этноса

Однако определение того положения, которое занимает этническое самосознание в структуре признаков этноса, и выявление характера связи между компонентами этнического самосознания и объективно существующими этническими признаками не исчерпывает всю сумму проблем, связанных с характеристикой этнического самосознания. Не менее важен вопрос о закономерностях исторической эволюции этнического самосознания, о его качественных особенностях на различных этапах человеческого общества.

Неизученность этого вопроса[74] настоятельно требует специального исследования. Пока же анализ материала, приведенного в данной статье, свидетельствует о том, что качественные отличия этнического самосознания на различных этапах развития выражаются, в частности, в соотношении его_компонентов.

В этом смысле тезис С.А.Токарева о том, что в процессе развития этноса на первое место в числе его признаков выдвигаются то одни, то другие[75], содержит рациональное зерно, но требует уточнения. Речь должна идти в данном случае не об объективных этнических признаках, а именно о компонентах этнического самосознания, существующих на субъективном уровне.

Так, представление об общности происхождения, являющееся одним из главных компонентов этнического самосознания древних китайцев в VII-VI вв. до н.э., позднее отступает на второй план, а затем вообще вытесняется таким компонентом, как представление об общности культуры.

Далее, в процессе развития этноса меняется не только соотношение различных компонентов этнического самосознания между /61/ собой, но и содержание, сущность некоторых его компонентов. Так, этническое самосознание всегда строится на контроверзе «мы — они». Но характер этого противопоставления существенно различен на разных этапах развития общества. Представляется, что для самосознания этнических общностей доклассового общества характерен принцип «попарного» противопоставления. Каждая общность осознает свое отличие от других, себе подобных, но отличает себя от каждой из них в отдельности, еще не наделяя всю их совокупность какими-либо общими признаками. Гомер, например, знает о существовании эфиопов, эрембов, солимов, финикийцев, ликийцев, карийцев, фригийцев, меонийцев, пафлагонцев, мизийцев, лелегов, киликийцев, аримов, пеласгов, феаков; в чжоуских источниках X-IX вв. до н.э. сообщается о племенах сяньюнь, цзин, дунъи, хуфан, гуйфан и многих других. Но ни в первом, ни во втором случае они не объединяются в понятие «варваров». Такое понятие возникает, как правильно предположил Фукидид, одновременно с появлением общего самоназвания для «нашей» этнической общности, типологически уже не аналогично племени.

Есть основания полагать, что эти выводы, сделанные на материале ранних этапов истории двух современных народов Европы и Азии, приложимы и к другим этническим общностям. Та же закономерность проявляется, на наш взгляд, в развитии готтентотского этноса в Южной Африке. Готтентоты значительно превосходили по уровню своего развития соседних бушменов. Последние еще не имели общего самоназвания, именуя себя в соответствии с принадлежностью к тому или иному племени. В отличие от этого готтентоты имели уже такое самоназвание («коикоин»), а всем бушменам дали общее название «сан». /62/

Этимология этих двух терминов отчетливо указывает на противопоставление, вполне аналогичное паре «эллины — варвары» («кои-коин» — это «люди людей», т. е. «настоящие люди»; «сан» — презрительное «туземцы», «варвары»). Между прочим специфика развитого этнического самосознания готтентотов заставляет поставить под сомнение вывод о том, что до XIX в. они «не продвинулись дальше родового уклада»[76]. Вопрос об уровне социально-экономического развития готтентотов накануне европейской колонизации требует, по-видимому, более углубленного исследования, так как степень развития их этнического самосознания соответствует этапу разложения родоплеменной структуры и вызревания предпосылок классового общества.

В свете всего вышесказанного уместно вернуться к вопросу, поставленному в начале статьи, и попытаться дать определение понятия «этногенез».

Необходимость этого проистекает из-за недостаточной четкости в определении той «критической точки» развития этноса, достигнув которой он может считаться сложившимся. Приведу лишь один пример того, как формулируется проблема в работах последнего времени: «На каком-то этапе, продолжающемся во времени, на базе различных этнических компонентов появляются все основные признаки этнической общности — складывается язык, самоназвание и самосознание, территория формирования, основные черты хозяйства и культуры, свойственные данной этнической общности»[77].

Между тем даже такой устойчивый признак этнической общности, как язык, представляет собой динамическую структуру, претерпевающую существенные изменения на протяжении истории народа. В еще большей степени трансформации подвержена культура. За исключением довольно редких случаев этнос постоянно заимствует отдельные элементы культуры соседних этносов, и эти инновации с течением времени прочно инкорпорируются в составе «традиционного» комплекса. Поэтому сама по себе объективная совокупность черт культуры, свойственных данной этнической общности, не может быть использована в качестве критерия, указывающего на завершение процесса этногенеза.

Если говорить, например, об особенностях материальной культуры древних китайцев середины I тыс. до н.э., то для них характерны уже многие черты культуры, свойственные современным китайцам. Сюда относится запахивающаяся направо распашная плечевая одежда типа халата, жилище каркасно-столбовой конструкции, способ приготовления риса на пару и т. д.

Вместе с тем среди этих черт отсутствуют некоторые из тех, /63/ которые сейчас считаются неотъемлемыми особенностями китайской материальной культуры. В частности, в костюме древних китайцев отсутствовали штаны; не вошло в быт употребление палочек для еды и поэтому современники Конфуция ели рис руками; в их домах не было кана; входя в дом, они снимали обувь; сидели на циновках, подогнув под себя ноги («по-японски»), — все эти черты культуры и быта кажутся современному китайцу противоестественными, и он попросту не может поверить в то, что сказанное относится к его предкам. Можно ли считать в таком случае, что в середине I тыс. до н.э. «сложение определенного комплекса культуры», свидетельствующее, как полагает Л. В. Хомич, об окончании процесса этногенеза, уже завершилось?

По-видимому, процесс этногенеза в наиболее общем виде включает следующие этапы. При наличии определенных внешних условий складывается совокупность факторов, под влиянием которых из нескольких (зачастую разнородных) этнических компонентов начинает формироваться новая этническая общность. В процессе ее складывания постепенно и не одновременно появляются признаки, объективно отличающие ее от других, синхронно существующих этносов. Наконец, когда эти признаки становятся достаточно ощутимыми, формируется осознание членами нового этноса как определенной общности. Именно появление отчетливого этнического самосознания, одним из проявлений которого является возникновение общего самоназвания, и является свидетельством завершения процесса этногенеза.

Опубликовано в: Расы и народы. Вып. 6. – М., 1976. – C. 42-63.

Сканирование и обработка: Мария Сахарова.

По этой теме читайте также: