Мы выяснили, как капиталистические противоречия в странах Запада сдерживали накопление в них капитала и почему оказался необходимым переход к империализму, особенно к колонизации чужих земель, чтобы можно было преодолеть сдерживающие капиталистическое накопление препятствия, которые были обусловлены внутренними противоречиями капиталистического способа производства. Мы выяснили также, что колонизация Африки была тесно связана с проникновением в экономику ее стран капитализма. Очерком основных особенностей экономической системы, созданной колониализмом и обусловленной проникновением в экономику африканских стран капитализма, и является данная глава. Если выразить содержание главы в нескольких словах, то можно сказать, что она представляет собой очень краткий обзор проблем, связанных с недостаточным развитием экономики стран Африки, поскольку понять, какими основными чертами характеризуется структура колониальной экономики, означает также понять причины экономической отсталости африканских стран сегодня.

Раздробленность

Отличительной чертой колониальной экономики является раздробленность, или дезинтегрированность, ее отдельных частей. Но что это означает более конкретно? /77/ Прежде всего это означает, что сектора экономик не характеризуются взаимодополняемостью. В цельной экономике наблюдается взаимодополняемость и взаимодействие отдельных регионов и/или секторов. Один регион, скажем, специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции, тогда как другой поставляет ему промышленные товары. Наряду с обменом на общем межрегиональном или межсекторном уровнях должна существовать и система, как говорят экономисты, прямых и обратных производственных связей. Примером обратной связи может служить ситуация, когда спрос со стороны промышленности на уголь означает, что эксплуатация разведанных запасов угля экономически целесообразна. О прямых связях речь может идти, например, в том случае, когда создание черной металлургии способствует выпуску на месте мотоциклов. В идеальном случае «цельная» экономика представляет собой систему подобных связей, ее регионы и сектора взаимно дополняют друг друга и посредством обмена взаимодействуют один с другим. Колониальной же экономике, как правило, недостает таких связей, взаимодополняемости и взаимодействия.

Необходимо исследовать конкретные проявления такой разобщенности и установить, какие элементы колониальной политики ее определяют. Для начала рассмотрим воздействие колонизации на развитие. Как уже упоминалось, колонизаторы не могут совершенно без всяких затрат эксплуатировать богатства колоний. В ряде случаев извлечение колониальных ресурсов предполагало определенные вложения средств в развитие инфраструктуры — строительство автомобильных и железных дорог, водных путей, налаживание электроснабжения и административных структур. Следуя капиталистическому принципу извлечения максимальной выгоды при минимальных затратах, колонизаторы инвестировали средства только в те сферы, развитие которых было им необходимо, и в тех районах, где /78/ это представляло для них наибольший интерес. Неудивительно поэтому, что колониализм в известной мере способствовал развитию именно тех районов, которые представляли собой удобные центры сосредоточения товаров, такие, как Кано, районов, из которых товары можно было транспортировать дальше, такие, как Лагос, Момбаса и Дар-эс-Салам; районов, в которых климат был европейцам по вкусу и которые можно было использовать как административные центры, например Найроби. Эти центры постепенно приобрели облик, совершенно отличный от страны, где они находились. Некоторые из них располагали фабриками для обработки сырых материалов, например пальмового дерева, такими удобствами, как водопровод, электричество, железнодорожные станции, автобусные маршруты, кинотеатры, гостиницы, асфальтовые дороги и замечательные места отдыха в кварталах, где живут европейцы. Эти центры были «кусочками» Европы в Африке. Они конкретно воплощали в себе колониализм и мучительные противоречия между колонизаторами и колонизуемыми. Контраст между благоустроенностью подобных центров и отсутствием благоустроенности в деревнях, между комфортабельной жизнью в европейских районах и невыносимыми тяготами крестьянского образа жизни отражал существо колониализма. Создание подобных центров, или анклавов, как иногда их предпочитают называть, еще больше усугубило «нецельность» колониальной экономики. Так они и стоят, чужие, враждебные и никчемные в стране, где находятся.

I. Раздробленность системы транспорта

О бессистемности развития в полной мере свидетельствует история создания системы транспорта, в частности железных дорог. Совершенно ясно, что строительство железных дорог диктовалось потребностями /79/ заготовок экспортных товаров. На территории, известной сейчас как Заир, есть дорога Шме-де-фер-де-Ба — Конго-о-Катанга, построенная с той целью, чтобы связать богатую полезными ископаемыми Катангу с морем. В Конго есть железная дорога под названием «Конго—Оушен», построенная специально для облегчения перевозки марганцевой руды, а также лесоматериалов из Габона. В Нигерии была построена дорога Кано—Анапа с целью облегчить заготовку хлопка для его последующего вывоза, заготовку арахиса и какао-бобов. А железнодорожная линия Енугу — Порт-Харкурт была построена для обслуживания торговли пальмовым маслом. Среди других железнодорожных линий, построенных специально для вывоза товаров, можно назвать Марампа — Пепел в Сьерра-Леоне, Фриа — Конакри в Гвинее, всю сеть железных дорог в Либерии, дорогу Дакар — Нигер через Мали и Сенегал, Порт-Этьенн — Форт-Гаруд в Мавритании. Как бы подчеркивая, что железные дороги предназначены исключительно для обслуживания заготовки и экспорта колониальных товаров, немецкие колонизаторы в Того действительно именовали построенные ими железнодорожные линии по названиям главных товаров и минералов, которые предполагалось по ним транспортировать. Так, существовали хлопковая линия, какаолиния, кокосовая линия, железорудная линия и линия пальмового масла.

Железнодорожные сети колониальной Африки являются прекрасным примером раздробленности колониальной экономики. Ни в одной из африканских стран они не образуют цельной системы коммуникаций. Не способствуют они и созданию цельной экономики. Они строились ad hoc <(лат.) — специальный, устроенный для данной цели. — Прим. М.Я. Волкова>, в расчете исключительно на сиюминутные потребности метрополий и в соответствии с наличием у колонизаторов средств. Бессистемность /80/ железнодорожного строительства делала столь же хаотичным и сооружение связанных с ним вспомогательных коммуникаций. Например, порты строились, как правило, в пунктах окончания дорог, и поскольку места строительства железнодорожных путей определялись исключительно интересами размещения производства определенных товаров, а не интересами поиска перспективных мест выхода к морю, то порты сооружались не обязательно в тех пунктах, где это было бы наиболее выгодно с точки зрения той или иной страны. Сказанное верно и в отношении автомобильных дорог. Как писал Майкл Краудер в книге «West Africa under Colonial Rule», система автомобильных дорог была обычно «приложением к железным дорогам, а не их конкурентом». Коротко подытоживая свое описание хаоса, царящего в строительстве железных дорог, Краудер пишет:

«Все железные дороги были проложены по направлению к побережью, они казались совершенно не связанными одна с другой, имели разную ширину колеи, и поэтому создание железнодорожной сети в Западной Африке сегодня невозможно».

II. Раздробленность экономики и развитие производства продукции на экспорт

В условиях колониализма подобное сооружению железных дорог происходило и в области производства сырьевых товаров. Колониальный капитализм был, разумеется, заинтересован в производстве только тех видов сырья, которые обеспечивали наибольшую прибыль. Чтобы обеспечить соответствующее предложение одних товаров, требовалось иногда сдерживать производство некоторых других товаров. Когда подобная необходимость возникала, она принималась без особых раздумий о судьбе стимулируемых или сдерживаемых отраслей. Исходили из того, что то, что хорошо для мирового капитала, хорошо и для колонии. /81/ В условиях колониального капитализма под влиянием силы или убеждения усилия концентрировались, как правило, на производстве отдельных экспортных культур. Это подрывало, например, в Гане, сбалансированность традиционной экономики. Производство какао-бобов в этой стране было развернуто именно после ее колонизации. Однако оно росло настолько быстро, что вскоре стало доминировать в ганской экономике. До 1885 г. Гана не экспортировала какао-бобы, а к 1901 г. она уже превратилась в крупнейшего в мире производителя этой культуры. К 1939 г. какао-бобы составляли около 80% стоимости ганского экспорта. Такого рода сдвиги обусловили определенные диспропорции, например нехватку традиционных продовольственных культур, изменения в условиях землепользования (вызывавшие изменения в условиях землевладения), отмирание некоторых старых методов ведения сельского хозяйства, появление неудовлетворенного спроса на новые сельскохозяйственные профессии, миграцию населения и сдвиги в его структуре, неравномерное развитие различных районов, зависимость экономики от немногих экспортных культур и связанную со всем этим глубокую несбалансированность экономического роста.

Раздробленность аграрной экономики, вызванная политикой колониализма, усугублялась некоторыми «естественными тенденциями к раздробленности, присущими натуральному сельскому хозяйству». Когда сельские производители ведут хозяйство главным образом для того, чтобы прокормить самих себя (т.е. когда они создают в основном потребительную, а не меновую стоимость), раздробленность экономики в известной степени неизбежна. В подобных условиях механизм рынка действует недостаточно, поскольку обмен осуществляется в крайне узких масштабах. На деле же именно действие этого механизма служит фактором, способствующим не только объединению мелких производителей, но и их интеграции в экономику. /82/ Кроме того, натуральное сельское хозяйство препятствует появлению функциональной специализации производителей, в то время как именно такая специализация в решающей степени стимулирует превращение экономики в органичное целое.

III. Сектор обрабатывающей промышленности

Остается коснуться проблем развития сектора обрабатывающей промышленности, которым в колониальной Африке более всего пренебрегали. Колониальные правительства не стремились стимулировать развитие обрабатывающей промышленности. Их интересы во всякой колонии определялись прежде всего тем, что она была источником сырья и рынком сбыта для промышленных товаров, произведенных в метрополии. Такие компании, как «Ройял Нигер компани», наделенные большой властью и привилегиями (равно как и принявшие обязательство содействовать развитию колоний), не считали, что индустриализация последних заслуживает серьезного внимания. Сотрудники учреждений, наделенных специальными полномочиями для содействия индустриализации колоний (например, Консультативный совет по развитию колоний или Имперский совет по рынкам), по-видимому, не испытывали особого энтузиазма в решении поставленных перед ними задач. По мнению Бретта («Colonialism and Underdevelopment in East Africa»), годовые отчеты консультативного совета по развитию колоний свидетельствуют о том, что к марту 1939 г. этот совет выделил всего около 8 млн. ф. ст., из которых только 151 тыс. ф. ст. предназначалась на реализацию проектов, связанных с промышленным развитием, а из этой последней суммы лишь 23 тыс. ф. ст. были освоены фактически. Прогресс обрабатывающей промышленности сдерживался как недостаточным развитием инфраструктуры в условиях колониализма, так и /83/ ограниченными возможностями обеспечить экономию, обусловленную расширением масштабов производства. Правда, обрабатывающая промышленность все же получила некоторое развитие. Ее отрасли были наиболее отсталыми; к числу их относились: пищевая промышленность и производство напитков, табачная промышленность, простейшие виды металлургии, производство товаров кратковременного пользования, текстильная, производство основных продуктов химии, строительных материалов, мебели, выработки кожи и изготовление изделий из нее.

Теперь причины и проявления раздробленности сектора обрабатывающей промышленности становятся очевидными. Прежде всего можно указать на то, что люди, принимавшие решения об осуществлении капиталовложений, руководствовались при этом соображениями, связанными с ходом процесса накопления, в частности требованием максимальной отдачи от инвестиций в кратчайшее время. В подобных условиях внутренняя «нецельность» данного сектора становилась неизбежной. Среди основных факторов, определяющих раздробленность обрабатывающей промышленности, можно назвать следующие: многочисленность центров принятия решений, ad hoc и в особенности своекорыстный характер инвестиционных решений, зависимость обрабатывающей промышленности от импорта, неизбежное влияние на развитие обрабатывающей промышленности, в частности на характер и размещении капиталовложений, хаотичного развития инфраструктуры. К этому следует добавить действие не столь очевидных факторов, в особенности малочисленность промышленных предприятий и их малый размер, примитивность в большинстве случаев используемых технологических процессов, ориентацию на выпуск потребительских товаров кратковременного, а не длительного пользования, сосредоточение промышленных предприятий в изолированных один от другого современных анклавах. Действие всех этих факторов не способствовало /84/ росту обрабатывающей промышленности.

Вот что следовало отметить относительно раздробленности. Перейдем теперь к другой характерной особенности колониальной экономики.

Несовершенство рынка и тенденция к образованию монополий

Колониальная экономика характеризовалась несовершенством рынка и существованием монополии. Эти особенности колониального капитализма во многом объясняют связь между колониализмом и отсталостью. С самого начала европейское экономическое присутствие в Африке было связано с процессом монополизации. В известной степени это, быть может, объясняется условиями, сложившимися в период сравнительно интенсивных контактов между Европой и Африкой. Например, при системе коммуникаций, существовавшей в XV в., только крупные предприятия могли идти на риск долгих, иногда опасных морских экспедиций в Африку за рабами или за сырьевыми товарами. Кроме того, подобные экспедиции были сопряжены с значительными расходами на оплату труда матросов, провизию, приобретение кораблей, проведением навигационных изысканий и оснащением их оборудованием, не говоря уже о строительстве временных военных укреплений у торговых факторий. Не удивительно, поэтому, что в доколониальный период вести торговлю с Африкой могли главным образом крупные государственные (или субсидируемые государством) европейские компании, такие, как «Ройял Эфрикен компани» (1672 г.), «Ройял эдвенче инту Эфрика» (1621 г.), «Компани дю Сенегал» (1673 г.), «Датч уэст Индиа компани» (1621 г.) и «Компани дю Гине» (1684). В период интенсивной колонизации в XIX в. действие подобной тенденции продолжалось. Тогда оно даже усиливалось под влиянием некоторых /85/ факторов, в частности соперничества между империалистами европейских стран; причем схватка за Африку была лишь одним из многих проявлений этого соперничества. Противоречия между Великобританией, Бельгией, Германией и Францией обусловливали необходимость борьбы между ними за устойчивое и прибыльное присутствие в Африке, позволяющее прочнее закрепить за собой источники сырья и обеспечить рынки сбыта для своих промышленных товаров. Подобные противоречия порождали сильное пристрастие монополий. В соответствии с господствовавшим общественным мнением, требовавшим защитить экономические интересы метрополий с помощью прибыльных монополий, торговые предприятия в колониях наделялись полномочиями государства.

Очень ярко иллюстрирует это явление пример «Ройял Нигер компани». Вдохновителем создания компании был сэр Джордж Голди, бывший офицер британской армии. Голди был пайщиком одной из британских компаний, ведущих торговлю на территории Нигера. В 1877 г. он пришел к выводу, что британские компании в Нигере слишком слабы и, чтобы эффективно конкурировать с германскими и французскими фирмами, следует их объединить. Слияние, за которое ратовал сэр Джордж Голди, было осуществлено в 1879 г. Новая компания получила название «Юнайтед Эфрика компани», но два года спустя была переименована в «Нэйшнл Эфрикен компани».

Вскоре сэр Джордж Голди стал настойчиво добиваться от британского правительства привилегий, которые позволили бы компании действовать в сфере ее влияния от лица правительства. В 1866 г. такие привилегии были компании предоставлены, и она получила название «Ройял Нигер компани». Согласно уставу, компания получила полномочия поддерживать закон и порядок, облагать население налогами и взимать их, поддерживать свободную торговлю, осуществлять судопроизводство и контролировать соблюдение запрета /86/ на работорговлю. В современном обществе трудно представить себе коммерческое предприятие, наделенное такими государственными правами. Но, как Фэйдж показал в работе «A History of West Africa», власть «Ройял Нигер компани» простиралась еще дальше, чем это предусматривалось ее ролью как представителя государства. Компания не только управляла властью британской империи, но и помогала последней расширяться с помощью как торговли, так и вооруженной силы. Именно компания заставила султанов в Сокото и в Гванду признать ее монопольное право на эксплуатацию природных богатств этих территорий. Она захватила и подчинила себе эмираты Илора и Нупе и весьма успешно противостояла имперским амбициям Франции и Германии. Именно успехи воинствующего империализма этой компании обеспечили британскому правительству почву для установления на Берлинской конференции протектората над эмиратами Фулани.

Несмотря на свои исключительные полномочия, «Ройял Нигер компани» не была единственной в своем роде в колониальной Африке. Действовали и другие могущественные компании, например «Компани дю Сенегал» и «Компани франсэз де л’Африк Экваторьяль». В Восточной Африке «Бритиш Ист Эфрика компани» играла роль, очень сходную с ролью «Ройял Нигер компани» в Западной Африке. Вслед за англо-германским соглашением (ноябрь 1886 г.) о разделе сфер влияния этих стран в Восточной Африке, этой компании было предоставлено право управления британскими территориями в данной части Африки. В 1888 г. компания получила от британского правительства королевские привилегии.

Уделяя внимание огромной политической власти крупных торговых компаний в Африке в период колониализма, мы не должны забывать о том, что целью этих компаний было не установление политической власти как таковой, а экономическая эксплуатация /87/ Африки. Политическая власть в лучшем случае служила просто средством приобретения власти экономической. Вот почему так важно подчеркнуть сосредоточение у метрополий экономической власти. Сделанный вывод поистине имеет огромное значение для исследования истории Африки, поскольку именно установление экономической власти и деятельность иностранных компаний оказали на ее ход решающее воздействие. Последствия установления как раз экономической власти сказывались в действительности самое долгое время. Они продолжали сказываться еще долго после того, как осуществление политической власти потеряло свой смысл. В некоторых случаях они сказываются и по сей день, проявляясь в деятельности таких компаний, как, например, «Юнайтед Эфрика компани».

Монополистическое осуществление экономической власти в колониях компаниями метрополий было обусловлено как их политической властью, так и конкретными функциями в области экономики, которыми их наделяли национальные правительства (например, правом взимать налоги). Одной из таких функций, в наибольшей степени способствовавшей созданию и укреплению их монопольного положения в экономике колоний, было право общего контроля за экономическим развитием колонии. К числу компаний, наделенных подобным правом, относились «Империэл Бритиш Ист Эфрика компани» в Кении и Уганде, «Бритиш Саут Эфрика компани оф Родезия» (Зимбабве), «Ройял Нигер компани» в Нигерии, «Португиз Мозамбик компани», «Компани дю Конго пур ле коммерс э л’индюстри», «Комите спесьяль дю Катанга», «Компани де шме де фер дю Конго суперье о Гра-Лан Африкан», «Комите насьональ дю Киву», «Сосьете дю От-Огуе» и «Дойче Остафриканише гезельшафт». Право контролировать экономическое развитие колоний давало этим компаниям возможность вмешиваться в экономику, осуществлять регулирование и действия, /88/ способствующие дальнейшему обогащению капиталистов.

Другим аспектом монополистического характера колониальной экономики было предоставление компаниям-фаворитам концессий как национальными, так и местными колониальными правительствами. Например, в Анголе «Ангола дайеменд компани» получила исключительное право на добычу алмазов на огромной территории площадью около 1 млн кв. км. Компания «Петрангол» получила подобные концессии на добычу нефти в Кабинде. Бельгийские и португальские компании располагали концессиями, открывающими им доступ к 400 млн т угля, составляющего запасы Мозамбика. Осуществлявший инвестиции «Ист Эфрикен синдикейт», который располагался в Лондоне и Йоханнесбурге, получил в аренду в Восточной Африке 300 тыс. акров земли, на которой находилось крупное поселение племени масаи.

Рассмотренный монопольный характер колониальной экономики непосредственно обусловил несовершенство рынка, противоречия его структуры и его раздробленность. Само распределение экономической и политической власти между мощными монополистическими компаниями, с одной стороны, и туземными предприятиями и туземным населением — с другой, служило источником серьезного противоречия, все более обострявшегося под воздействием различий в интересах компаний и туземного населения. Несправедливое распределение власти вело к капиталистической эксплуатации в самых грубых и злостных формах. Полезно привести несколько примеров подобных противоречий, сдерживавших свободное взаимодействие рыночных сил. Ненасытные аппетиты отдельных европейских фермеров и целых европейских компаний, стремящихся получить землю в Африке, приводили к обезземеливанию миллионов крестьян; наводнение африканского рынка дешевыми изделиями европейской промышленности разрушало местные ремесла; /89/ европейский спрос на зерновые из Африки вызывал нехватку продовольствия для африканского населения; спрос белых поселенцев и иностранных предприятий на рабочую силу означал серьезное посягательство на свободу и достоинство африканского крестьянина.

Нам остается оценить значимость рассмотренных характерных особенностей колониальной африканской экономики. Почему данные особенности столь характерны? Прежде всего, понимание их природы помогает нам более глубоко понять суть африканской экономики. В слишком уж широком плане мы говорим о проникновении капитализма в Африку, о периферийном капитализме и о преобладании капиталистического способа производства в экономике колониальной и постколониальной Африки. Капиталистический характер этой экономики общепризнан. Однако, кроме того, необходимо выяснить, что определяет «неповторимость» этого капитализма. Одной из важнейших его особенностей, описанных нами, представляется тенденция к образованию монополий и несовершенство рынка. Капитализм колониальной Африки демонстрирует «нездоровую» зрелость, подобно слишком быстро растущему ребенку. Он приобретает, так сказать, болезни старческого возраста, не имея времени испытать здоровье молодости, он страдает от монополистических противоречий, не воспользовавшись выгодами свободной конкуренции. Что же это за выгоды, потерянные им, и почему они так важны? Капиталист процветает благодаря непрерывной капитализации прибавочной стоимости. Но это предполагает, что капиталист способен создать и поддерживать спрос на предлагаемые им товары и услуги. И если капиталист может «побить» своих конкурентов и захватить рынок, тем лучше для него. Чтобы улучшить свои позиции в конкурентной борьбе, капиталист старается расширить производство, получая тем самым экономию, связанную с расширением масштабов деятельности, /90/ и снизить издержки производства на единицу продукции. Он может также попытаться повысить производительность труда с помощью механизации, т.е. повышая органическое строение капитала. В этом и выражается положительная роль капитализма. Конкуренция между капиталистами ведет к развитию производительных сил, поскольку они расширяют производствo, чтобы снизить издержки; создают новые орудия труда, внедряют новые машины, позволяющие улучшить и удешевить выпускаемые товары, изыскивают новые источники сырья и разрабатывают новые технологические процессы. Капитализм в большей мере, чем все предшествующие ему способы производства, способствовал развитию производительных сил и сделал это благодаря присущей ему конкуренции. В колониальной Африке капитализм, так сказать, сократил свою историю и перешел непосредственно в монополистическую стадию. Вот свидетельство «неконкурентного» характера такого капитализма в колониальной Африке: торговля контролировалась небольшим числом могущественных компаний, в частности «Компани франсез де л’Африк Оссиденталь», «Юнайтед Эфрика компани» и «Сосьете коммерсьяль де л’Эст Африк». Эти три фирмы держали в своих руках 70% внешней торговли Западной Африки. В 30-х годах только одна «Юнайтед Эфрика компани» контролировала около 50% операций в этом регионе. Аналогичные монополистические тенденции проявлялись и в других областях экономической жизни, например в судоходстве и в банковом деле. В судоходстве примерно такой же монополистической властью, как «Юнайтед Эфрика компани» в торговле, обладала «Элдер Демпстер энд Ко». В Британской Западной Африке до создания в 1926 г. «Барклэйз бэнк» банковое дело было монополизировано «Бэнк оф Уэст Эфрика». Франция основала одну на все свои заморские территории огромную банковскую монополию — «Банк де л’Африк Оксиденталь». Сдерживая конкуренцию, подобная /91/ тенденция к образованию монополий тормозила развитие производительных сил. Сказанное здесь имеет важное значение для понимания устойчивости отсталости.

Тенденция к образованию монополий вызывает и другие, не столь явные, хотя не менее важные, последствия. Мы о них только упомянем, так как здесь не имеет смысла обсуждать сложные вопросы, связанные с этим. Прежде всего, тенденция к образованию монополий в немалой степени способствует становлению и укреплению этатизма, т.е. выполнению тех заметных и всеохватывающих задач, которые стоят перед государством в обществе, особенно в области экономики. Как станет ясно из дальнейшего изложения, этатизм оказал в Африке серьезное влияние на процесс накопления капитала и перспективы изменения состояния, характеризующегося недостаточным развитием. Далее, тенденция к образованию монополии способствовала возникновению противоречий между осуществлением экономической и политической власти, которое приобретает большую важность в эпоху постколониализма. Кроме того, действие этой тенденции столь сильно, что может оказаться стертой граница между собственно капиталистическим и первоначальным накоплением капитала. Чтобы оценить важность этого замечания, полезно вспомнить, что капиталист действует под влиянием двух страстей: жадности и страха, стремления получить как можно больше и страха потерять все в погоне за бóльшим. Равновесие здесь зависит от нескольких факторов; среди них один из самых важных — соотношение поддерживающих противоположные интересы сил. В Африке монополии имели довольно четкое представление о соотношении этих сил, что оказывало влияние на их поведение в сфере накопления капитала. Уверенные в своем могуществе, они начали действовать грубо, шли напролом, а иногда прибегали и к неприкрытому принуждению, за которым стояла мощь государства. В /92/ результате накопление капитала зачастую выглядело как первоначальное накопление. Как мы увидим в дальнейшем, такой характер накопления капитала существенным образом сказался не только на развитии капитализма в Африке, но и на закреплении экономической отсталости.

I. Опора на экспорт ограниченного набора товаров

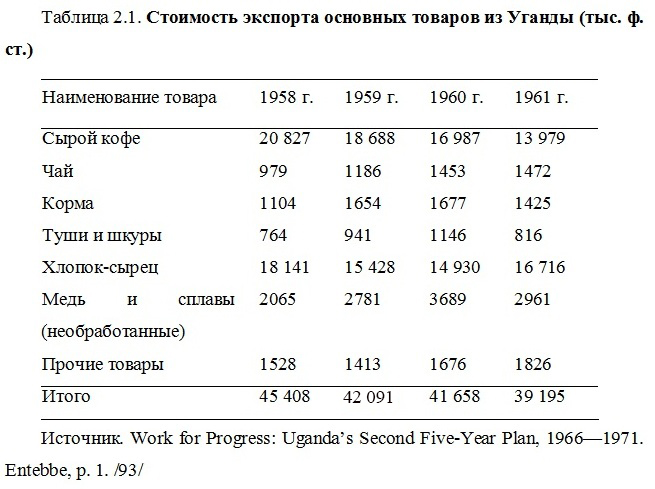

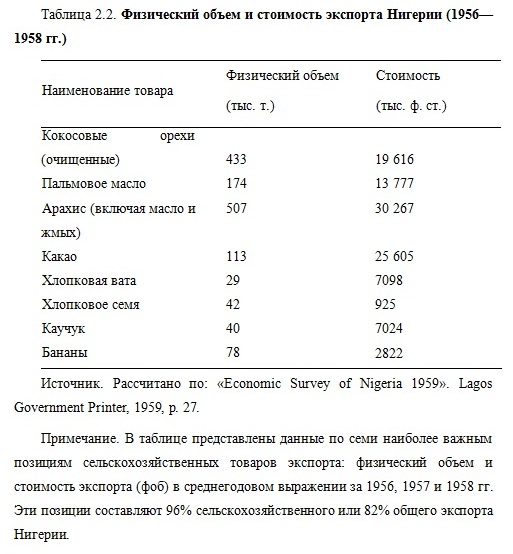

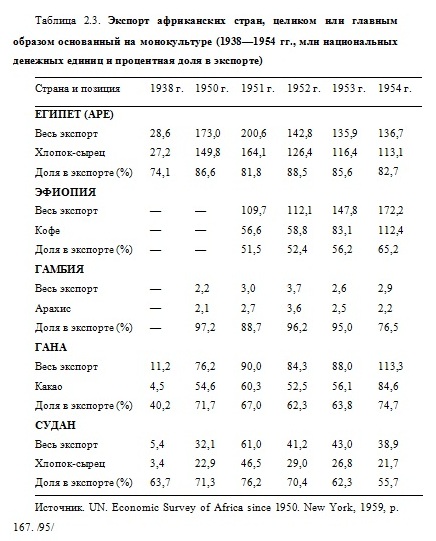

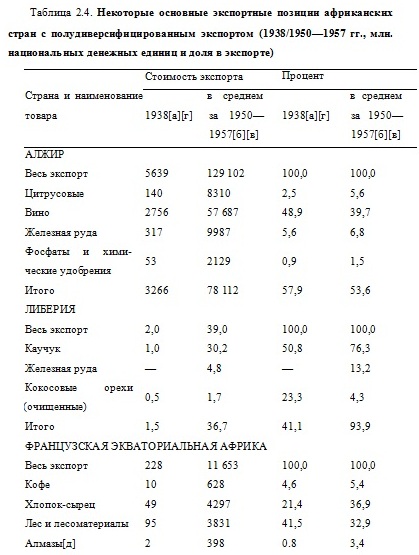

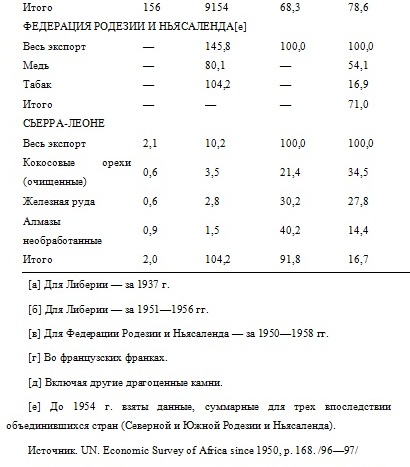

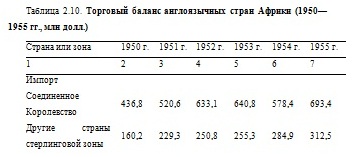

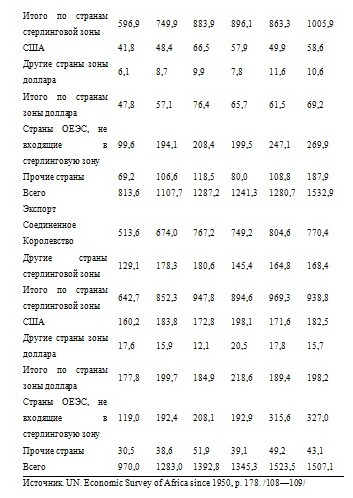

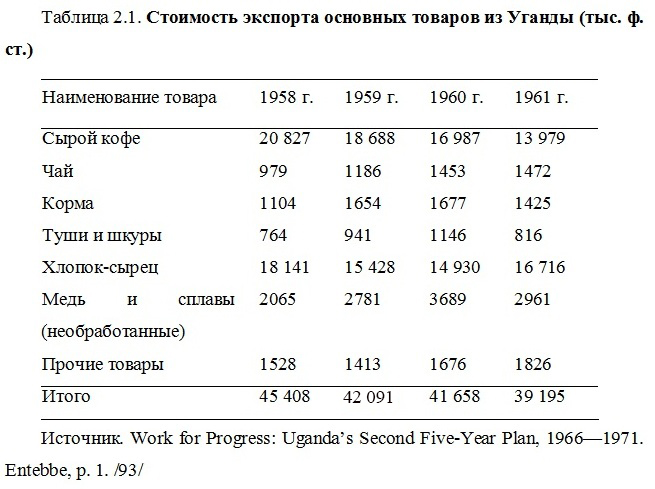

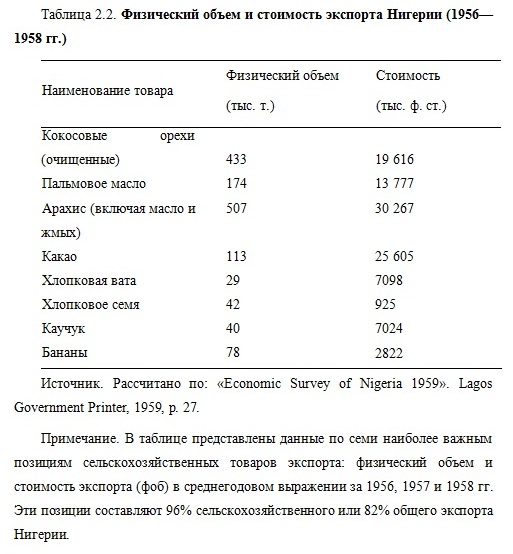

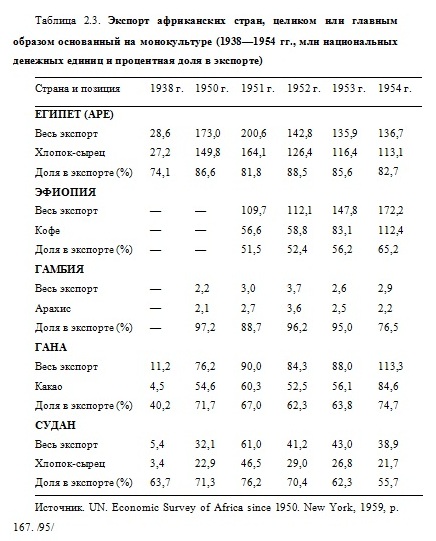

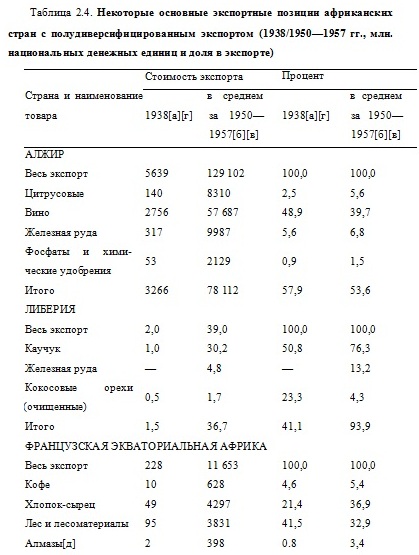

Колониальная экономика в странах Африки отличалась тем, что экспортные доходы и фонды развития зависели от экспорта незначительного числа товаров, что отражают данные, приведенные ниже в таблицах, которые дают также общую характеристику колониальной экономики африканских стран.

|

|

Прежде всего возникает мысль приписать узость базы, обеспечивающей получение внешнеторговой выручки, природным условиям колоний: здесь сосредоточены запасы полезных ископаемых, существует определенный климат, в тех или иных местностях культивируются известные культуры. Однако это было бы ошибкой, поскольку нельзя сбрасывать со счетов истории развития колоний. Проблема узости ресурсной базы связана главным образом с тем, что колонизация Африки осуществлялась в интересах капиталистического накопления, а не в интересах развития Африки. Обычно колонизаторы старались продать те товары, которыми она располагали, и стимулировали развитие производства экспортных товаров тогда и там, когда и где это было выгодно, не утруждая себя всерьез решением вопроса о том, как их экономическая /94/ деятельность увязывается с общим развитием колонии (в лучшем случае этот вопрос ставился как второстепенный). Типичным примером эксплуататорского характера экономической деятельности колониального капитализма была добыча англичанами золота в Гвинее и Уганде. Англичане как могли быстро выбирали золото, нанося значительный ущерб окружающей среде. Когда запасы золота истощились, англичане просто ушли. Народ Гвинеи остался таким же бедным, каким и был; единственным следом подобной деятельности остались рубцы, нанесенные природе страны.

|

|

Выращивание экспортных культур колониальный капитализм стимулировал ad hoc, в соответствии со спросом, рождаемым капиталистическим накоплением. В некоторых случаях это означало переход к совершенно новым культурам. Например, в Гане первые эксперименты с выращиванием какао-бобов были проведены членами Базельской миссии в 60-х годах прошлого века. И к 1911 г. Гана стала крупнейшим в мире производителем какао-бобов; в 1939 г. они уже составляли 80% стоимости ее экспорта.

Гана служит не единственным примером. Как правило, если та или иная страна особенно подходила для производства товарной культуры, пользующейся за рубежом хорошим спросом, то, сочетая стимулы с санкциями, эту страну заставляли направлять огромные усилия на производство данной культуры. И вскоре страна начинала специализироваться на производстве нового товара. Именно это и произошло в Гане. До того как страна перешла к выращиванию какао-бобов, в ее экспорте преобладали пальмовое масло и кокосовые орехи, на которые приходилось более половины экспорта сельскохозяйственной продукции. Однако уже к 1910 г. благодаря выращиванию какао-бобов их доля снизилась почти до 10%. На севере Нигерии до первой мировой войны производство арахиса было весьма незначительным. В последующем же англичане предприняли большие усилия по расширению его плантаций. /98/ Производство арахиса увеличивалось столь быстро, что вскоре он стал главной экспортной культурой страны. Сенегал в середине XIX в. практически не экспортировал арахис, но под влиянием торговли с Европой и колонизации экономика страны быстро стала преимущественно «арахисовой». Аналогичные изменения произошли и в Гамбии. Пока она не была окончательно колонизирована, почти весь ее экспорт состоял из шкур и воска, на которые приходилось, вероятно, 90% стоимости экспорта. Под воздействием торговли с Англией и США (и особенно после колонизации страны) в Гамбии настойчиво насаждалось производство арахиса, так что к середине XIX в. его доля в экспорте превысила 60%. Такое понимание колонизаторами возможностей извлечения прибыли и стремление довести ее до высшего предела не способствовали диверсификации колониальной экономики. Можно было бы предположить, что в подобных случаях (довольно многочисленных), когда иностранный капитал находил совершенно новые возможности для прибыльного инвестирования, будет наблюдаться диверсификации экономики. Но это не так. Во внешней торговле новые товары не добавлялись к старым, а вытесняли последние, поэтому структура экспорта менялась без диверсификации экономики. Так, в Гане выращивание какао-бобов вытесняло производство пальмового масла и кокосовых орехов, а не дополняло его. То же самое случилось и в Гамбии, когда там усиленно насаждалось производство арахиса. Одним из наиболее драматичных примеров рассматриваемого явления служит вытеснение производства кокосовых орехов, пальмового масла, арахиса и какао-бобов — практически единственных экспортных товаров — добычей нефти в Нигерии послеколониальной эпохи.

Тенденция к замене в условиях экономической экспансии одних экспортных товаров другими (вместо диверсификации экономики) порождалась не только капиталистической погоней за прибылью. Она усиливалась /99/ благодаря особенностям сырьевых товаров. Для последних характерны в краткосрочном аспекте колебания цен и относительная неэластичность предложения. Достаточно длительное ослабление внешнего спроса на экспортируемую культуру может легко вызвать потерю интереса экспортирующей страны к выращиванию данной культуры и использование земли, как и других ресурсов, для иных целей.

Зависимость

С понятием зависимости связано много серьезных проблем. Но здесь мы не будем останавливаться на их рассмотрении. Для наших целей достаточно просто определить данное понятие. Экономика зависима в той степени, в какой ее положение среди хозяйств других стран и связи с последними в международной системе, а также раздробленность ее внутренней структуры делают ее неспособной к самостоятельному развитию. По этому признаку экономика всех колониальных стран Африки носит в значительной мере зависимый характер. Рассмотрим некоторые конкретные проявления зависимости колониальной экономики африканских стран.

I. Зависимость денежной системы

Для начала остановимся на зависимом характер колониальной денежной системы. Такая система неизбежно служила «продолжением» денежной системы метрополии. Контроль над резервами колонии и эмиссия денежных знаков осуществлялись в метрополии. Подобный контроль оправдывался тем, что придавал денежной системе колонии стабильность и международное признание, облегчая колонии осуществление внешнеторговых операций. Однако, по существу, зависимость денежной системы колоний служила выражением эксплуатации. Например, банки колоний, мобилизуя /100/ сбережения африканских вкладчиков, кредитовали европейских предпринимателей. Эти банки избегали предоставлять кредит африканцам. Иногда подобная дискриминация даже получала законное основание. Например, в колониальной Кении пресловутый декрет предусматривал, что долговые обязательства африканцев на сумму свыше 200 кенийских шиллингов (около 12 ф. ст.) не имеет законной силы. Этот закон, естественно, стал основанием для отказа предоставлять ссуды африканцам.

Использование денежной зависимости колоний осуществлялось, по-видимому, путем манипулирования их инвалютными резервами и местной валютой. В британских колониях дело было поставлено именно так. Местные денежные знаки эмитировались Западно-африканским валютным советом (созданным в 1912 г.) или Восточноафриканским валютным советом (основанным в 1919 г.) и должны были обеспечиваться стерлинговыми резервами в Англии. Далее, иностранная валюта, которую колонии получали в обмен на свои товары, также оказывалась сосредоточенной в Англии. Затем британские власти санкционировали эмиссию национальной валюты африканской страны, соответствующей выручке от экспорта. Все это заставляло колонию оставлять валютный обмен целиком в распоряжении метрополии. В 1955 г. африканские стерлинговые резервы в Англии составляли 1446 млн ф. ст., т.е. более 50% совокупных резервов Англии и «Общего рынка».

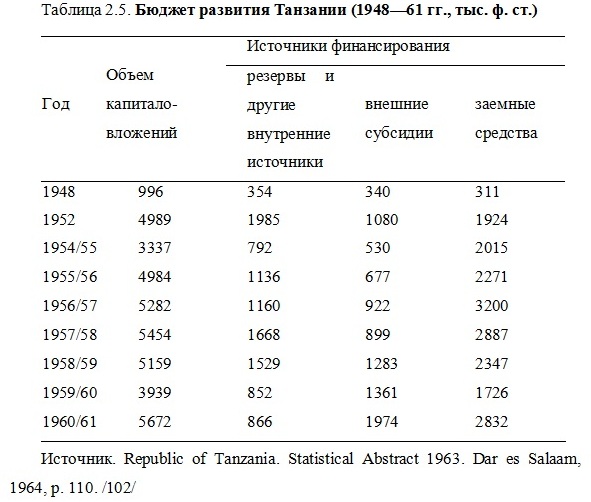

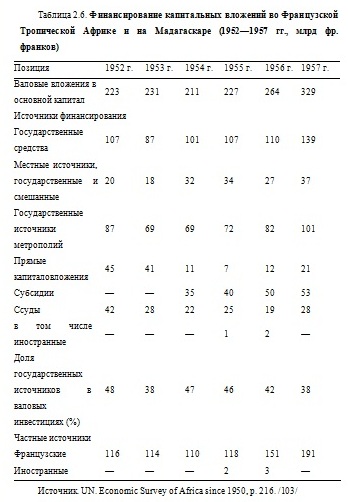

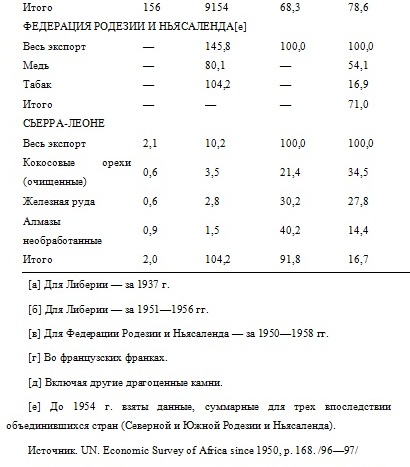

II. Финансовая зависимость

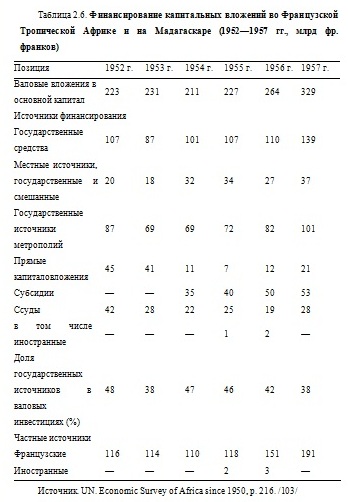

В ранний период колонизации Африки туземного капитала, который можно было бы мобилизовать в целях инвестирования и развития, было мало. По причинам, на которых мы не станем здесь задерживаться, объем сбережений в колониях оставался небольшим. Значительная часть средств, получаемых той или иной /101/ страной от колониальной торговли, расходовалась на импорт. Колониальный капитализм, в условиях которого накопление внешне носит характер первоначального, оставлял местному населению очень узкие возможности накапливать богатство. Все это вело к зависимости колоний от иностранного капитала, в то время как ресурсы капитала были резко ограничены, потребность в них оставалась очень большой, в частности, необходимо было развивать инфраструктуру, особенно железные и автомобильные дороги, создавать энергетические ресурсы, если страна не хотела, чтобы ее развитие сводилось к усилению эксплуатации. Нехватка собственного капитала, с одной стороны, и необходимость осуществлять капиталовложения — с другой, делали колониальную экономику африканских стран в высшей степени зависимой. Финансовую зависимость Африки иллюстрируют табл. 2.5 и 2.6.

|

|

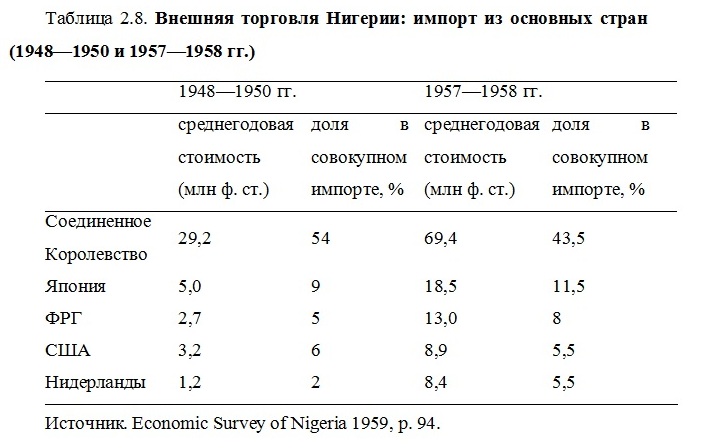

III. Торговая зависимость

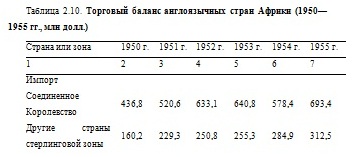

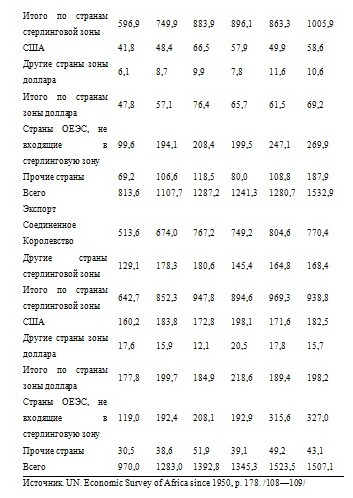

Во внешней торговле колониальные страны Африки зависели прежде всего от метрополий. Эта зависимость отражала эксплуататорскую суть производственного включения колониальных стран в капиталистическую систему метрополий. Такое включение служило также результатом осуществления принудительных мер, которые применяли государства-колонизаторы для использования экономики колоний в своих интересах. Представление о масштабах зависимости колоний от торговли с метрополиями дают приведенные ниже таблицы. Положение Нигерии, показанное в табл. 2.7 и 2.8, типично для прочих африканских стран, данные о которых приведены в табл. 2.9 и 2.10.

IV. Технологическая зависимость

Это одна из наиболее существенных форм зависимости колониальной экономики. Решающим фактором процесса труда служат, как известно, орудия труда. Без них физические, умственные и психические способности человека мало чем помогут в удовлетворении его потребностей. Без применяемых в процессе труда орудий человек не в состоянии выжить, несмотря на все, что может предложить ему природа. Средства труда — звено особой важности, связывающее рабочую силу и предмет труда. Именно они делают возможным приложение рабочей силы к предмету труда и тем самым освоение природы на пользу человека. Если мы установим грубое соответствие орудий труда и техники, то поймем, почему технологическая зависимость имеет столь важное значение. Фактически по любому виду техники колониальная Африка зависит от капиталистического /105/ Запада. Это ставит колониальную экономику в положение, аналогичное положению производителя, не имеющего орудий труда. Такой производитель беспомощен и целиком зависит от расположения тех, кто может обеспечить его орудиями труда. В таком именно беспомощном положении находятся рабочие, эксплуатируемые капиталом. Точно так же и техническая зависимость отражает эксплуатацию колониальной экономики метрополиями. Как и неравенство в распределении средств производства между капиталом и трудом, неравенство в распределении техники воспроизводится в бесконечном ряду неравенств в разных областях.

|

|

Запутанность и многообразие производственных отношений

Противоречивость и многообразие производственных отношений в колониальной Африке обусловлены главным образом воздействием империалистических стран Запада, в частности (что самое важное) проникновением в Африку капиталистического способа производства. Однако, если бы даже империалистические страны и не были ответственны за проникновение капитализма, а ограничились лишь первоначальным накоплением в Африке, сложностей и несоответствий все равно было бы достаточно.

Колониальная Африка представляла собой конгломерат различных способов производства и общественных укладов. Простое товарное производство могло сосуществовать здесь с патриархальным, а также с теми или иными чертами феодального и рабовладельческого способов производства. Что же в действительности происходит, когда колониальное государство пытается «вылепить» экономику и социальный строй из этого конгломерата? И еще важнее, что происходит, когда капиталистический способ производства «стоит», /110/ рядом, распространяется и подчиняет себе все докапиталистические уклады? Исчезают ли докапиталистические уклады, видоизменяются или трансформируются? Или образуется новая сложная общность? Если да, то какова ее сущность? Как соединяются элементы колониального капитализма? Уникален ли колониальный капитализм или он подчиняется известным законам капиталистического развития? Все это те очень трудные вопросы, которые исследователи Африки и проблем отсталости уже давно пытаются разрешить, но лишь отчасти успешно. Эти вопросы правомерны и интересны, однако мы не будем претендовать здесь на их решение. Мы назвали их, чтобы обозначить трудность стоящей перед нами проблемы: как обрисовать производственные отношения колониальной экономики? Чтобы сделать это, вначале нужно ответить на поставленные выше вопросы. Если описание самого процесса проникновения капитализма в Африку представляет собой проблему и если описание внедрившегося капитализма также является проблематичным, то определение производственных отношений колониальной экономики и подавно будет проблематичным. В последующем мы предпримем попытку выделить основные особенности производственных отношений колониального капитализма.

Капиталистический сектор

Мы можем представить себе колониальную экономику в виде двух взаимосвязанных секторов — капиталистического и докапиталистического. Капиталистический сектор охватывает те анклавы, где капиталистический способ производства успешно распространился и стал доминирующим и даже единственным. Если ограничиться рассмотрением этого сектора, то описание соответствующих производственных отношений не составит особой трудности. В этих анклавах основные /111/ средства производства подчинены капиталу, преобладает товарное производство, производители отделены от средств производства, производство носит общественный характер, существует противоречие между трудом и капиталом — труд эксплуатируется капиталом посредством механизма обмена. Короче говоря, несмотря на воздействие, оказываемое на производственные отношения, характерные для капиталистического сектора, некапиталистическим окружением, эти отношения, по существу, соответствуют расширенному воспроизводству, для которого свойственны обобществление и концентрация производства, растущая сознательная солидарность производителей, антагонизм и отношения господства и подчинения между трудом и капиталом.

Следует добавить, однако, что подобные производственные отношения опосредуются, искажаются и трансформируются под влиянием окружения капиталистических сфер экономики и особенностей колониального капитализма. Полезно указать на одно из последствий такого опосредующего влияния. Речь идет о тенденции к совпадению расы и класса: капиталистами являются в основном европейцы, а рабочий класс состоит преимущественно из африканцев. Для периода ранней колонизации это было более характерно, чем для последующих лет, когда в ходе колонизации появилась африканская мелкая буржуазия, часть которой присоединялась к правящему классу белых. Смешение класса с расой стало источником новых внутренних противоречий, характеризующих класс капиталистов. Помимо всего прочего, указанные противоречия оказывали влияние на специфичность форм, в которых осуществлялась капитализация прибавочной стоимости, но мы не будем задерживаться на этой проблеме. Совпадение класса с расой способствует формированию ложного общественного самосознания и делает возможной известную солидаризацию общества по линиям, пересекающим классовые грани, что содействует /112/ поддержанию политической атмосферы, которая благоприятствует капиталистическому накоплению. Обратимся теперь к докапиталистическому сектору.

I. Сектор докапиталистических укладов

Некоторые последствия колониального правления и проникновения в Африку капиталистического способа производства вполне ясны: в условиях колониализма те или иные докапиталистические способы производства оказались быстро вытесненными. Исчезли условия их воспроизводства. Особенно это относится к системе оброка, феодальному и рабовладельческому укладам. Исключительное право колониального режима на осуществление политической власти быстро подорвало систему стратификации власти, необходимую для воспроизводства этих укладов. Только своеобразные черты этих укладов смогли сохраниться, и надо сказать, что они не формировали некоего конкурирующего способа производства, а просто служили фактором, «искажающим» облик доминирующего капиталистического уклада.

К докапиталистическим укладам, которые сохранились, хотя и в измененной форме, относятся патриархально-общинное хозяйство и простое товарное производство. Судя по всему, в докапиталистическом секторе экономики господствующим укладом является некое новое образование, представляющее собой сочетание первобытнообщинного способа производства и простого товарного производства; этот уклад характеризуется чертами, отражающими влияние капитализма. Для удобства изложения мы будем считать всех, кто живет в условиях этого своеобразного уклада, крестьянами. Для него характерны следующие основные черты:

1) базовой единицей в организации производства является семья или род; /113/

2) основным средством производства служит земля;

3) обычно земля принадлежит общине, но находится в частном пользовании с определенными обязательствами по отношению к общине;

4) товарообмен осуществляется между приблизительно одинаковыми мелкими производителями, которые производят главным образом потребительные стоимости;

5) производство меновых стоимостей ограниченно и сочетается с привлечением некоторыми мелкими производителями наемного труда.

Теперь мы подошли к главному вопросу: каковы взаимоотношения между капиталистами из капиталистического сектора и этими крестьянами?

Может показаться, что отношения между капиталистом и крестьянином коренным образом отличаются от отношений между капиталистом и рабочим в капиталистических анклавах. Действительно, на первый взгляд между ними вообще едва ли возможны какие-либо отношения, в гораздо меньшей степени выражены отношения эксплуатации, господства и подчинения, антагонизма и борьбы, которые существуют между капиталистом и наемным работником. По видимости, крестьянин не отделен от своих средств производства и поэтому не принужден подвергаться эксплуатации. Однако это больше видимость, чем действительное положение вещей. Взаимоотношения между капиталистом и крестьянином очень схожи с теми, что характерны для капиталиста и рабочего, в том смысле, что это, по сути, отношения эксплуатации и антагонизма, господства и подчинения. Как же подобные отношения возможны, если крестьянин — независимый производитель? Ответ на этот вопрос состоит в том, что в докапиталистическом секторе колониальное государство от имени капиталистов осуществляет эксплуатацию, манипулируя условиями производства и обмена. /114/

II. Манипулирование крестьянским производством

Капитал использует силу государства для регулирования условий крестьянского производства следующим образом: а) издавая законы, определяющие, кому что производить (как это можно было наблюдать в колониальной Уганде); б) осуществляя программы развития сельского хозяйства, в соответствии с которыми крестьяне вынуждены использовать удобрения, различную технику и оборудование. Принудительное использование этих средств имело якобы своей целью помощь крестьянам, но в действительности способствовало их втягиванию в систему эксплуататорских товарных отношений; в) издавая законы о стандартизации продукции и производственных процессов.

Легко заметить, что перечисленные меры облегчают эксплуатацию крестьянина капиталистом, даже если капиталист непосредственно не контролирует производство, а крестьянин формально остается независимым, поскольку не отделен от средств производства. Во-первых, указанные меры изменяют распределение труда в пользу производства тех товаров, которые выгодны капиталистической клиентуре колониальной страны и могут быть невыгодны для крестьян. Во-вторых, из приведенного выше пункта а) следует, что в результате принимаемых мер увеличивается предложение товаров, выгодных в большей степени для капиталиста. Рост предложения этих товаров может нести в себе угрозу голодной смерти для простых товаропроизводителей (например, в случае перехода от выращивания продовольственных культур к выращиванию непродовольственных) и подрывает безопасность его положения (например, когда вследствие принуждения к использованию новой техники такой производитель попадает в долговую зависимость). В-третьих, подобные меры часто влекут за собой повышение степени эксплуатации, заставляя крестьянина-производителя расширять границы своего рабочего дня и использовать /115/ более дорогие средства труда, которые способствуют увеличению прибыли капиталиста и зачастую приносят крестьянину намного меньшую отдачу. В-четвертых, они практически обесценивают рабочее время крестьянина, направляя его труд в такие области, где снижается его конкурентоспособность по сравнению с конкурентоспособностью капиталиста.

Рассмотрим несколько примеров того, как государственные меры по регулированию (проводимые в жизнь посредством таких учреждений, как торговые комитеты) ставят под контроль деятельность крестьянина и даже выбор им применяемой техники, повышая зависимость крестьянина. В Южном Камеруне какао-бобы сушили обычно в дыме костров. При такой технологии часть какао-бобов может закоптиться, поэтому какао-бобы, высушенные подобным способом, продавались со скидкой 5–12 ф. ст. за тонну. Колониальное правительство запретило использовать такой способ сушки и одновременно ввело в практику специальные сушильные печи. Вскоре всех крестьян обязали перейти на новую технику. В Нигерии колониальное правительство с помощью системы ценообразования стимулировало производство пальмового масла высокого качества, содержание свободных жирных кислот в котором не превышало 4,5%. Такое чистое масло требовалось для производства маргарина, и менее качественное масло считалось, с точки зрения капиталистов, невыгодным. Стимулирование производства высококачественного масла с помощью цен подкреплялось внедрением ручных прессов. Сравнительно высокие цены побуждали крестьян-производителей вырабатывать масло высокого качества. Однако для этого им нужны были ручные прессы. Капиталисты преуспевали, поскольку доля масла высокого качества возросла с 0,02% в 1950 г. до 77% в 1958 г. Во многом то же самое произошло и с арахисом. В 1955 г. была введена надбавка к цене за арахис «специального» качества — с удельным весом скорлупы не более 30%. /116/ Целью введения надбавки было снизить содержание свободных жирных кислот в продукции, отправляемой в Европу. Фермеры оказались вынужденными приобретать особые машины для очистки орехов от скорлупы, которые повреждали зерна меньше, чем при старом методе, предполагающем использование пестика и ступки. Крестьяне-производители должны были покупать новые машины и осваивать новые операции, особенно когда Северный региональный торговый комитет настоял на покупке только арахиса «специального» качества. Капиталисты добились своего: поставка арахиса «специального» качества возросла в 1955/56 г. в Северном регионе с 22% общего объема до 97,7% в 1957/58 г.

III. Обмен

Подчинение крестьян классу капиталистов и их экспроприация осуществляются также посредством механизма обмена, который насаждается властью государства. Этот механизм предполагает также определенную систему оценки качества продукции. Качество продукта определяет его цену, и те, кто контролирует систему оценки качества, могут использовать ее в целях присвоения прибавочной стоимости. Они легко могут добиться, чтобы крестьянин-производитель получал не по стоимости своей продукции, а намного меньше.

Однако еще более распространенной и эффективной формой подчинения и экспроприации крестьянина-производителя в сфере обмена является принудительный сбыт продукции с помощью таких учреждений монополистического характера, как торговые комитеты. Это можно проиллюстрировать примером для колониальной Нигерии, заготовку и реализацию четырех главных экспортных культур которой осуществляли следующие комитеты: Нигерийский торговый комитет какао (1947 г.). Нигерийский торговый комитет пальмовой /117/ продукции (1949 г.), Нигерийский торговый комитет арахиса (1949 г.) и Нигерийский торговый комитет хлопка (1949 г.). Такой порядок был настолько выгоден с точки зрения интересов местного и зарубежного капитала, что его распространяли на сбыт все новых и новых продуктов. К 1954 г. четыре названных комитета были заменены четырьмя региональными торговыми комитетами (по одному на каждый из четырех регионов Нигерии). Эти новые организации были универсальными, каждая контролировала торговлю всеми продуктами, охваченными подобной системой. К 1954 г. в перечень продуктов, контролируемых торговыми комитетами, входили пальмовое масло, кунжут, соя, какао, кокосовые орехи, кунжутное семя, хлопок и арахис. Заготовку продукции производили по лицензиям агенты торговых комитетов. Торговые комитеты принимали товар в портах и передавали «Найджириэн продьюс маркетинг компани», которая на правах совместного филиала принадлежала всем четырем комитетам. Эта компания и была создана именно для того, чтобы заниматься транспортировкой продукции и ее реализацией за границей.

Интересно, как проходило официальное учреждение торговых комитетов. Объявлялось, что их создание позволит избежать колебаний цен в течение сезона закупок, поскольку минимальная закупочная цена устанавливалась до наступления этого сезона и действовала на всем его протяжении. Предполагалось, что это позволит стабилизировать доходы крестьян-производителей и поможет им упорядочить свою деятельность. Объявлялось также, что регулирование качества продукции торговыми комитетами и повышенная цена за продукцию лучшего качества будут стимулировать производство высококачественной продукции, повысятся доходы крестьян. Наконец, провозглашалось, что подобная система поможет защитить крестьян от колебаний цен на их продукцию на мировом рынке. Это обеспечивалось постольку, поскольку торговые /118/ комитеты в сезон устойчивого спроса могли платить за продукцию более низкую цену, запасая часть средств, и производить доплаты из созданного таким образом фонда в то время, когда спрос на мировом рынке снижается. Вот такие объяснения и приводились при учреждении торговых комитетов.

Отчасти эти объяснения были верны. Но с чем можно согласиться без доказательств, так это с тем, что система торговых комитетов носила преимущественно эксплуататорский характер. Комитеты возмещали крестьянину-производителю лишь малую часть стоимости его продукции, продаваемой на мировом рынке. Арахис, закупленный у производителей по 15 ф. ст. за тонну, продавался Западноафриканским комитетом производителей в Европе по 110 ф. ст. за тонну. Тонна пальмового масла, купленная у производителей по 17 ф. ст., в Европу продавалась за 95 ф. ст. Представление о масштабах подобной эксплуатации может быть получено из следующего. В Нигерии в середине 50-х годов стоимость продукции, сбыт которой контролировался торговыми комитетами, составляла 85% совокупной стоимости сельскохозяйственного экспорта Нигерии и 72% всего ее экспорта. Это значит, что львиную долю внутренних поступлений в бюджет развития составляла прибыль, изымаемая у крестьян торговыми комитетами. Однако масштабы экспроприации представятся еще более впечатляющими, если вспомнить о том, что основной объем расходов на развитие в послевоенной Нигерии приходился на внутренние источники. Согласно «Economic Survey of Nigeria 1959», из 339,1 млн ф. ст., расходуемых в целях развития и требовавшихся в период 1955–1962 гг., 264 млн ф. ст. (т. е. 78%) необходимо было мобилизовать из внутренних источников. С теоретической точки зрения огромный избыток средств, экспроприируемых через торговые комитеты, составлял государственный доход, а не прибыль класса капиталистов. Однако большая часть /119/ его присваивалась капиталистами, осуществлявшими инвестиции в капиталистические предприятия сферы инфраструктуры. Кроме того, капиталисты использовали эту прибыль с целью реализации проектов, дающих им выгоду как подрядчикам, и т. д.

Теперь мы уяснили, что капиталисты в состоянии манипулировать (во многом благодаря использованию государственной власти) условиями производства и обмена таким образом, чтобы присваивать прибавочную стоимость, производимую крестьянами. Отношения между капиталистом и крестьянином немногим отличаются от отношений между капиталистом и рабочим в капиталистической сфере экономики. Различие состоит в том, что в первом случае контроль над производством осуществляется косвенно, а присвоение прибавочной стоимости опосредуется и маскируется действием ряда механизмов, изобретенных государством. Поэтому не будет ошибкой сказать, что, несмотря на то что крестьяне не отделены от средств производства и остаются независимыми производителями, они вовлечены в отношения эксплуатации, господства и подчинения. Они также вовлечены в отношения антагонизма и борьбы, как об этом свидетельствует распространение незаконного сбыта продукции, случаи сокращения производства, выход производителей из системы товарно-денежных отношений, их миграция, нарушение ими качественных стандартов и организация ими отдельных бунтов. Вот и все, что необходимо было отметить в связи с исследованием основных черт и особенностей колониальной экономики.

Наш главный интерес к особенностям колониальной экономики определяется их значением для понимания того, что происходило, происходит и может произойти в Африке. Возможно, уместно было бы теперь обсудить значение этих особенностей. Однако мы не станем этого делать, чтобы избежать повторения, поскольку большая часть дальнейшего изложения /120/ будет прямо и косвенно посвящена понятию структуры колониальной экономики. И еще одно соображение. Если бы в данном разделе мы рассматривали значение особенностей колониальной экономики, их анализ был бы слишком абстрактным. Полезнее рассмотреть этот вопрос конкретно, в том контексте, в котором мы пытаемся проанализировать такие специфические явления, как противоречия и движущие силы колониальной экономики, проблема слаборазвитости.

Библиография

Amin S. Underdevelopment and Dependence in Black Africa. — Journal of Modem African Studies. 1972, vol. 10, № 4.

Amin S. Unequal Development: An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism. New York, 1976.

Bauer P. West African Trade. Cambridge, 1954.

Charle E. An Appraisal of British Imperial Policy with Respect to the Extraction of Mineral Resources in Nigeria. — Nigerian Journal of Economic and Social Studies, 1964, № 6.

Chinweizu. The West and the Rest of Us. White Predators, Black Slavers and the African Elite. New York, 1975.

Crowder M. West Africa Under Colonial Rule. London, 1968.

Crowder M. Colonial West Africa. London, 1978.

Dos Santos T. The Structure of Dependence. — The American Economic Review, 1970, vol. 60, № 2 (рус. пер.: Дус Сантус Т. Структура зависимости // Скепсис, № 5 (2008); http://scepsis.net/library/id_2297.html).

Fage J. A History of West Africa. Cambridge, 1969.

Frank A.G. Capitalism and Underdevelopment in Latin America. New York, 1976.

Furtado C. Development and Stagnation in Latin America: A Structuralist Approach. — Studies in Comparative International Development. 1965, vol. 1, № 11.

Hance W. African Economic Development. New York, 1967.

Hveem H. The Extent and Type of Direct Foreign Investment in Africa. — C. Widstrand, ed. Multinational Firms in Africa. Uppsala, 1975. /121/

Jalee P. The Pillage of the Third World. New York, 1968.

Jalee P. The Third World in the World Economy. New York, 1967.

Jewsiewicki B. The Great Depression and the Making of the Colonial Economic System in the Belgian Congo. — African Economic History, 1977, № 4.

Kamarck A. The Economics of African Development. New York, 1967.

Кaу G. The Political Economy of Colonialism in Ghana. Cambridge, 1972.

Leubuscher C. The Processing of Colonial Raw Materials: A Study in Location. Colonial Office, London, 1951.

Leys C. Underdevelopment in Kenya: The Political Economy of Neo-Colonialism. London, 1974.

Liedholm C. The Influence of Colonial Policy on the Growth and Development of Nigeria’s Industrial Sector. — С. Eicher, Liedholm C., eds. Growth and Development of the Nigerian Economy. East Lansing, 1970.

Lugard F. The Dual Mandate in British Tropical Africa. Edinburgh, 1922.

McPhee A. Kenya. New York, 1968.

McPhee A. The Economic Revolution in British West Africa. London, 1926.

Mungeam G. British Rule in Kenya 1895–1912. Oxford, 1966.

Murray R. Colonial Congo. — New Left Review, 1962, Winter, № 17.

Rey P. Colonialisme, neo-colonialisme et transition au capitalisme: Example de la «camilog», 1971, au Conge-Brazzaville. Paris, 1971.

Rodney W. How Europe Underdeveloped Africa. London, 1972.

Stahl K. The Metropolitan Organization of British Colonial Trade. London, 1951.

Suret-Canale J. French Colonialism in Tropical Africa. London, 1971.

Szereszewski R. Structural Changes in the Economy of Ghana, 1891–1911. London, 1965.

United Nations. Department of Economic and Social Affairs: Economic Commission for Africa. — Economic Survey of Africa since 1950. New York, 1959, E/CN 14/28.

Wayne J. Some Notes on the Sociology of Dependence: The Underdevelopment of Kigoma Region Tanzania. /122/ East Africa Social Science Conference Paper. Dar es Salaam, 1973.

Williams G. The Political Economy of Colonialism and Neocolonialism in Nigeria. — Gutkind P., Waterman P., eds. African Social Studies: A Radical Reader. London, 1976.

Wolff R. The Economics of Colonialism: Britain and Kenya, 1870–1930. New Haven, 1974.

Udo R. British Policy and the Development of Export Crops in Nigeria. — Nigerian Journal of Economic and Social Studies, 1967, № 9.