Предисловие переводчика

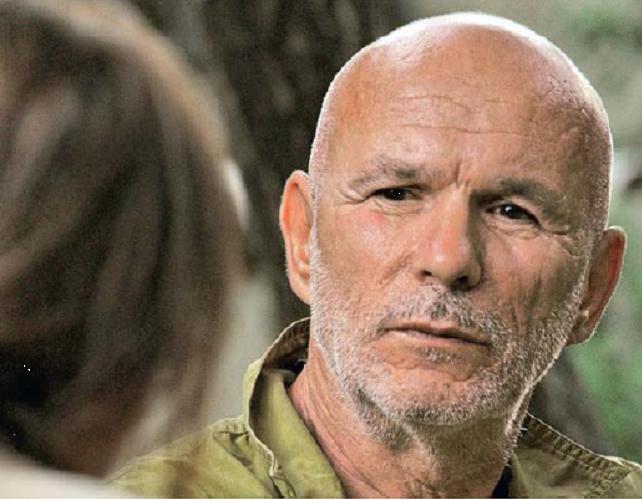

Текст представляет собой перевод аудиозаписи разговора Жан-Марка Руйяна с членами коллектива французского сайта «Диктакратия» летом 2012 года. По сути, это самое объемное и откровенное интервью Жан-Марка, данное им на свободе после 24 лет заключения. Нам представляется чрезвычайно важным то, что бывший лидер АД беседует здесь не с представителями официальной прессы, а с молодыми крайне левыми активистами — и именно поэтому здесь он позволяет себе куда более рельефно выразить свои идеи и представления, поколебать которые не смогли долгие годы, проведенные в различных тюрьмах строгого режима.

Добрый день, Жан-Марк Руйян. Заранее благодарны Вам за то, что согласились на это интервью с коллективом интернет-сайта «Диктакратия». Итак, мы находимся в творческой лаборатории «Большие земли», расположенной в 6-м городском округе Марселя. Это место функционирует как художественное, культурное и общественное объединение, состоящее из различных структур, занимающих данное пространство. Место, в котором мы уже познакомились с произведшими общественный резонанс изданиями «Аль-Данте»; вечер был посвящен этому марсельскому издательскому дому, и тогда у нас была возможность открыть — или заново открыть — Вашу последнюю книгу под названием «Вскрытие снаружи. Летние записки ссыльного, находящегося под электронным наблюдением» (Autopsie du dehors. Сarnet d'été d'un relégué sous surveillance électronique). Итак, прямо перед интервью мы обсуждали политику, и Вы мне сказали, что, по Вашему мнению, чисто французского правительства не существует.

Сначала давайте согласуем одну мелочь.

Да, конечно.

(Мягкий смех). Говорить будем «ты», а не «Вы», так как обращение «Вы» у меня оставлено для начальства. У меня нет никакой власти над вами, и поэтому мы будем использовать обращение «ты». Это не просто формализм «свободного гражданина», я вас уверяю. Итак, говорим «ты», Оk?

Оk!

Хорошо, с этим закончили. (Общий смех.) Нет, на самом деле у меня это идет с тюрьмы. Мы все там называем друг друга на «ты», это касается даже совсем юных заключенных, они всегда говорят мне «ты». Потому что это два абсолютно противоположных друг другу обращения, и «Вы» я сохраняю только для начальства. Ну, или для совсем старых людей, как знак уважения, так что значит... (пауза)

Да, значит, ты мне говорил, что правительства в точном смысле слова во Франции не существует.

Давайте разберемся, существует ли национальное правительство в былом смысле слова, то есть, продолжает ли оно определять политику государства. Правительство занимается скорее управлением, чем политикой. Тогда в чем же состоит та глобальная политика, благодаря которой буржуазия держит верх в классовой борьбе? В чем? В концентрации и централизации власти, всей власти: политической, экономической, финансовой, культурной, военной. Итак, чем больше капитализм развивается, чем больше он загнивает и разлагается в своей основе, тем больше власть централизуется и концентрируется. Но она сосредотачивается отныне не в национальном государственном аппарате. Потому что сегодня мы пришли к транснациональной фазе, то есть выходящей за пределы национальных государств. Что это значит? До этого, в эпоху «фордизма», процесс производства был в общем и целом национальным. То есть национальный процесс производства преобладал, он выковал капитализм того времени, и из него извлекалась прибавочная стоимость. Это было в эпоху «фордизма», эпоху огромных заводов, массовой занятости, наемного хорошо оплачиваемого труда и тому подобного в промышленно развитых странах. Итак, эта модель, созданная на национальной социально-экономической основе, исчезла в ходе большого кризиса, который продолжался с середины 60-х до середины 70-х годов. Она уступила место другой модели. Так как пролетариат тогда был не способен в один момент захватить всю власть (власть политическую, экономическую, финансовую, культурную и военную), так как он был не в состоянии это сделать, капитал сумел начать реструктуризацию. На какой основе? С самого начала капиталисты стали говорить о «тойотизме». Почему «тойотизм»? Потому что «тойотизм» был новой моделью управления предприятием, новой трудовой моделью, основанной на «флексибильности»[1], понятиях «зеро-сток» и «точно вовремя»[2], на временной или частичной занятости — от всего этого он отталкивался. Но, очевидно, также он сопровождался процессом глобализации, поскольку ранее накопление капитала было ограничено национальными рамками развитых стран, для которых теперь назрела необходимость перейти к экспансии, к завоеванию и расширению рынка, приобретению новых источников рабочей силы и т.п. — все это и привело к феномену, который мы называем «глобализацией». Но, вводя таким образом по всему миру полностью дестабилизированные зоны, международный капитал не был способен восстановить в прежнем виде сам процесс производства, который везде отныне и навсегда стал основан на «флексибильности» и который во времена кризиса ведет к прекарности[3]. «Флексибильность» превращается в прекарность. Таким образом, мы живем во времена господства модели, основанной на прекарности на всех уровнях, и в условиях транснациональной фазы накопления капитала. Очевидно, что существующее национальное правительство не имеет практически никакой свободы в принятии решений. Безусловно, оно имеет базовую для капитализма власть: поддержание порядка и всех процессов воздействия для принуждения к труду. Но помимо этого оно ничем не распоряжается. Все остальное происходит помимо него.

То есть, фактически, ты говоришь мне о том, что политика потеряла власть над экономикой.

Нет, не совсем. Но национальная политика лишилась своего могущества, это безусловно. Теперь это могущество, лишенное содержания. Уже даже Брюссель имеет больше власти, но, конечно, речь опять не обо всей власти: когда банкиры запускают свои кампании для того чтобы спекулировать на «евро», власть Брюсселя ничего не может поделать кроме как начать перекачивать деньги в банки, чтобы помочь им выбраться из затруднения, и т.д. Нет, реальная власть теперь сконцентрирована в других сферах — финансовой, например, и в руках монополий. Чтобы лучше понимать: одна крупная американская монополия практически соответствует экономике всей Германии! И ты видишь, насколько сильно власть сконцентрирована и централизована в руках монополий. Я, конечно, не экономист, чтобы действительно глубоко понять суть этих процессов, потому что я еще не нашел книжек о том, как концентрируется и централизуется власть на этой фазе, но совершенно ясно, к примеру, что нельзя говорить об исчезновении национального государства. Нет. Речь о мутации национального государства. Национальное государство, привязанное к национальной социально-экономической основе, «фордистского» типа, с его «велфером»[4] и т.д., действительно уничтожено в его старой роли, но теперь играет новую. Очевидно, что, с приходом неолиберализма, репрессивная функция государства становится все более важной, и вот в этой сфере государственная власть укрепляется, но при этом она опять-таки «делегируется» со стороны другой власти, стоящей над государством. Так, в текущей обстановке с закрытием завода «Пежо» власть не может ничего поделать, на что она способна? Выражать свой протест? Они же обо всем знали. «Пежо» не принимало решения внезапно, все это должно было быть сделано через посредничество государства, социалисты еще раньше были в курсе этой истории, они знали, что закрытие завода надо будет временно отложить в связи с последней попыткой Сарко удержать власть на выборах, но потом продолжить. Это напоминает мне дни забастовки в 1982 году против Миттерана. От власти эти события требуют всего лишь максимальной задержки событий: если «социально-ориентированное» правительство открыто вступает в конфликт с обществом, это может разрушить их «социальный» образ, они этого стараются избежать и тянут время, вот и все...

Сейчас я предлагаю вернуться к твоей последней книге «Вскрытие снаружи. Летние записки ссыльного, находящегося под электронным наблюдением», изображающей на своих страницах современный Марсель с его улицами, кварталами и различными фигурами. Повествование словно бы пропитано жарким летним воздухом, в нем соседствуют поэтический и политический самоанализ. Почерк писателя раскован, при том, что верстка весьма необычна, и зачастую текст на страницах разбивается на несколько частей, нередко с пропущенной пунктуацией. Иллюстрации в книге представлены темной картографией (резьба по дереву), выполненной бритвой и скальпелем, авторства Мари-Клэр Корда. Через эту книгу словно прорывается душа Марселя, являющаяся тут едва ли не основным персонажем, мятежным и неукротимым. Не мог бы ты рассказать обо всем этом?

Вообще-то я не люблю современную литературу. Очевидно, что эта книга просто отражает мое восприятие реальности в течение того последнего лета [2011 года]. По сути, это описание прогулок наполовину свободного человека, дополненное и расширенное различными фрагментами воспоминаний времен поколения «битников» и сценами из «роуд-муви» 70-х годов. Бары, террасы, улицы города, встречи со многими молодыми людьми... Таков поверхностный слой повествования. Сам я из другого города, и очень мало знал Марсель, так что «погрузиться» в этот город мне было поначалу нелегко, и одного лета для этого было недостаточно. Я вышел из тюрьмы в мае, а закончил писать эту книгу лишь в ноябре... Итак, о книге: в ней я словно плыву по течению событий, понемногу в них погружаюсь, чтобы понять, что происходит вокруг, но при этом всегда остаюсь «снаружи», отстраненным. Я тоже люблю этот город, но не так, как местные, а как странник или чужеземец. То есть как тот, кто пока еще не окончательно здесь устроился. Но, в то самое время, когда я понял, что в этом городе я чужой (я бы сказал, почти в метафизическом смысле, в смысле способа существования), я заметил, что большинство обитателей города на самом деле тоже ощущают себя чужими. Так я лучше стал понимать смысл всех откровенных разговоров и споров в этом городе... Факт в том, что страна стала для нас абсолютно чужеродной, словно бы я приехал в Сенегал, — возможно, даже намного больше, чем если бы я был в Сенегале. В книге я буквально вибрирую этой чужеродностью... И вот так я совершенно перестал чувствовать себя здесь коренным жителем.

Хочешь ли ты этим сказать, что Марсель является неким переходным пространством? Что он должен им быть, чтобы оставаться свободным?

Я думаю, что ничем не ограниченное перемещение — фундаментальная характеристика свободы. Капиталисты это прекрасно понимают, сегодня они доминируют — и только капитал способен свободно перемещаться повсюду. То есть, на самом деле, подчинение обязывает нас следовать введенным ими обычаям прекарности и «флексибильности», тогда как сами они спокойно берут самолет в Лос-Анжелес, ездят в Пекин и пр. Но и у них совсем другая, не настоящая форма перемещения, они много куда ездят, но никогда не меняют места по сути, так как все время остаются в современном мире фальшивой гражданственности, доминирующей над всем... Я же люблю этот город, потому что ему удалось избежать разделения на гетто или что-то подобное. Еще в начале моего переезда в Марсель мне говорили: увидишь, люди тут селятся по этническому признаку — армяне с армянами, коморийцы с коморийцами и т. п., но при этом все вместе они такие же марсельцы, как и все остальные.

Только что до встречи ты говорил нам о классовой борьбе как основе сопротивления угнетенных. Не думаешь ли ты, что она поменяла свою природу, и пролетариев, лишенных отечества, заменили укорененные на своей земле граждане?

Классовая борьба? Да она никогда еще не была так первостепенно важна, как сейчас! С начала 80-х годов до начала «нулевых» соотношение сил в ней было крайне благоприятным для буржуазии, но сама классовая борьба никогда не прекращалась. Люди, которых эксплуатировали на заводах, были всегда, но их никогда еще не было столь много как сейчас. На общемировом уровне еще никогда не было столько рабочих, занятых на производстве. И сегодня рассуждать о какой-то гражданственности значит просто говорить ни о чем, напускать туман. Классовая борьба существует, и она никогда еще не была столь яростной, а в народных кварталах и гетто она никогда еще не была столь мощной защитой от подчинения капиталу, от апартеида, от полицейских облав... Нет, классовая борьба угнетенных сегодня даже имеет некоторое преимущество. Почему? Неолиберальная экономическая система вступила в фазу экономического кризиса (он продолжается уже три-четыре года), и начинает повсюду давать трещины. Крайне жесткое господство буржуазии, навязанное во всех сферах жизни общества, включая культурную, привело к тому, что на какое-то время все перестали чем-либо интересоваться — и речи о классовой борьбе также никого не интересовали. Сегодня, во время продолжающегося кризиса, начинается пробуждение иного сознания, которое пытается избежать диктата системы. И разговоры о классовой борьбе сегодня становятся крайне актуальными по сравнению с 80-ми годами, когда огромное множество людей — вплоть до знаменитых «левых»[5]! — говорило, что классовой борьбы более не существует. Вспомните, эти «леваки» действительно утверждали в начале 80-х, что ее больше нет, более того — у них даже был неудавшийся проект по переименованию Социалистической партии, за который тогда отвечали Рокар и Меланшон. Они хотели отменить термин «социалист», потому что он казался им слишком устаревшим, слишком ветхим, они считали, что им следовало начать называть партию Демократической, на правый манер, по примеру Соединенных Штатов... И вот сегодня, даже они вылезают и вновь начинают говорить о классовой борьбе! Факт в том, что классовая борьба продолжается и никогда не прерывалась. Это касается и гражданских, и обычных войн во всем мире, и реформ, и различных проектов — классовая борьба является их сердцем и мотором. Кратко подведу итог. Надо сказать, я всегда был марксистом-еретиком, и мне до сих пор говорят о том, что я, дескать, анархист... Я действительно когда-то был и анархистом. Я перестал им быть по определенным причинам, а именно потому, что я сделался марксистом. Так вот, буржуазии потребовалось 400 лет, чтобы избавиться от феодализма. 400 лет! Даже с учетом того, что экономические процессы ускорились, история освобождения пролетариата насчитывает совсем немного — около 150 лет. И настоящее становление и приход к власти пролетариата — не позади, а впереди нас. Приход пролетариата — это еще не октябрь 1917 года в России, это нечто, что пока еще только готовится, то, что нас ожидает. Но это будет вовсе не какой-то там новый «транскласс» или «множество». Нет, совсем нет. История принадлежит пролетариату, потому что в капиталистической экономике он занимает центральное место. И однажды он еще оставит в ней свою веху.

Но, несмотря на это центральное место, не думаешь ли ты, что народ сегодня словно впал в беспамятство и сам больше совсем не осознает себя революционной силой?

Нет, дело в том, что классовая борьба со стороны правящих классов проявляется не только в централизации обычной власти, но, как я говорил, также в сосредоточении и централизации культурной власти. То есть в воздействии на сознание человека. Потому что культура — это не просто культурные институции, картины или статуи, культура — это также социальные отношения. И как социальный институт, культура тоже является ареной столкновения классовых интересов. И она, безусловно, тоже заставляет людей подчиняться. Что касается сознания людей, то... мы видим, что сейчас не ведется никакой особенно важной борьбы в этой области. Но чувствуется, что власти сталкиваются со всё большими трудностями, всё хуже справляются с ситуацией, и это имеет воздействие на сознание людей. В 80-е годы у них хорошо получалось гасить общественное недовольство; когда мы говорили про социальную сферу: «здесь, там, повсюду — все рушится!», в ответ на это они возражали: «нет, ничего подобного, не слушайте этих преступников, мы не трогаем никаких социальных гарантий, вы по-прежнему свободны, у вас есть работа, хороший коньячок Louis Remy в хорошей компании — зачем же вам бунтовать?». Но постепенно, на примере таких стран как Греция, Испания, Канада, сейчас обнаруживается, что что-то действительно идет не так. Это совсем не 1985 год, когда все крупные профсоюзы блокировали появление любых новых инициатив, занимаясь лишь переговорами, влезая в «большую политику» и пр. Сегодня это уже возможно, так как система уже не столь сильна и всемогуща как когда-то, то есть она слабеет. И мы можем надеяться, что в результате этого ослабления что-то получится.

Если мы посмотрим на результаты последних президентских выборов, не думаешь ли ты, что там было задействовано такое промывание мозгов, которое даже слишком подчеркивало весь этот электоральный маскарад?

Не знаю. Не думаю. Вообще, честно говоря, выборы не представляют собой большой ценности. Когда вся Франция была охвачена бунтом в 1968 году, на последующих выборах был выбран самый реакционный парламент. Почему? Да потому что молодежь, в основном затронутая теми событиями, не участвовала в голосовании. Те, кто находится в низу социальной лестницы, не голосуют или не могут голосовать легально; много людей не может голосовать, потому что они родом не из Франции; много людей не голосует, потому что они осуждены; многие же не голосуют, потому что им на это совершенно наплевать, — и они правы. Множество людей не будет голосовать, потому что они ненавидят саму эту систему. То есть огромное количество людей не голосует, и это никого не беспокоит, на самом деле. Система продолжает воспроизводить саму себя, и я думаю, что было бы просто несерьезно верить, что возможны какие-либо перемены с избранием Олланда. Если бы существовал хотя бы малейший риск таких перемен! Ничего же не изменится.

Да, с этим есть полная ясность. По поводу подчинения и отчуждения человека в современном мире процитируем первый отрывок из твоей последней книги, страница 9:

«но какова же тогда ваша цель в этом мире, колонизированном отчуждением? Потреблением?

(Иногда) ваши блуждания мучительны. Вы переболели уже

влечением к существующим порядкам. И вы это знаете (в глубине души вы это

знаете). Вы были бы готовы отвергнуть их (этот мир и его влечение

к смерти). И, однако, вы все еще терпите»[6].

Итак, по-твоему, обречены ли мы служить существующему порядку вещей?

Нет, конечно. Но вот кое-что меня удивляет и всегда удивляло, особенно в самом начале моей политической жизни после 1968 года. В герилье, развязанной на территории Испании против господствующих там порядков, все было предельно просто: там была диктатура, с настоящим диктатором, пришедшим к власти после гражданской войны, начатой в 1936 году, он был союзником Гитлера и Муссолини — и, однако же, ни левые, ни правые совсем не спешили ее свергать! Эти люди находили совершенно нормальным смотреть на все эти церемонии, с нарукавниками и знаменами и так далее... С сопротивлением все было совсем не так просто. Я встречал троцкистов, которые мне говорили, что следует подождать — как будто последних 40 лет ожидания, что диктатор сам загнется, было недостаточно! Всегда было достаточно оправданий — дескать, ситуация не назрела, надо смотреть на «линию масс»... Но что это за «линия масс» — надо, чтобы все вдруг одновременно согласились восстать и зашевелиться? Меня всегда возмущает, когда со стороны осуждают действия меньшинства — да все революционные действия начинались как действия меньшинства! Они являются действиями меньшинства, но имеют своей целью поднять народные массы. Не дирижировать ими, а способствовать пробуждению их сознания и принимать совместное участие в восстании.

Как раз по этому поводу: как ты относишься к максиме «поменяй себя, и измени этим мир»? Считаешь ли ты ее уместной в отношении того, что ты сказал мне об индивидуальном изолированном действии сопротивления?

Революционное меньшинство — это совсем не индивидуум. Действие меньшинства уже представляет собой коллективный акт. Это вовсе не индивидуальный акт, индивидуальный акт будет иметь совсем иную ценность по сравнению с коллективизмом и участием. Здесь мы подходим к сути понятия коллективного. В классовой борьбе то, что отделяет и отличает эксплуататоров от эксплуатируемых, — именно то, что у эксплуатируемых есть идеология участия и разделения. Поэтому я постоянно говорю об участии, в смысле этого термина, как он применяется вплоть до коммунизма. А вот индивидуализм — это то, что навязывается, именно не требуется, а навязывается сверху. Это именно капитализму нужны индивидуалисты. Индивид же, субъективное существование, по-настоящему нуждается в коллективизме. Так что это совершенно разные процессы. Субъект нуждается в коллективности, капитализм же навязывает изоляцию, идеологию индивидуализма.

Я снова возвращаюсь к вопросам об искусстве. Только что ты говорил о культурной власти. В твоей книге ты пишешь о том, что не понимаешь, как можно выжить без революционной поэзии и без революционной политики. Считаешь ли ты, что искусство сегодня может представлять собою первый колокол, возвещающий о революционном процессе или по крайней мере пробуждать сознание?

Я уже говорил тебе о доминировании буржуазии: доминировании экономическом, политическом, финансовом, культурном и военном. Совершенно очевидно, что ниспровержение доминирования должно происходить по всем этим пяти стержням. Экономического — путем разделения экономической власти, политического — путем разделения политической власти, военного — то же самое, поскольку ниспровержение милитаризации — это вооружение народа, так что это еще и раздел оружия. И когда я настаиваю на том факте, что не бывает культуры авангарда без политики авангарда, и не бывает политики авангарда без культуры авангарда — это очень существенно для меня. Невозможно отделять культуру и политику, как и отделять военную область от политики, и всеобщее вооружение неотделимо от экономического раздела власти. Что нас отличает от наших братьев-бланкистов в прошлом, так это то, что они считали главным именно вооружение — это не так, экономический, финансовый и политический раздел власти так же важны. Эти вещи неотделимы друг от друга. Это может казаться сложным в период реакции, как сегодня, но в фазе революционного наступления все это происходит совершенно естественным образом. Роли распределяются вполне естественно. Люди, которые хотят больше заниматься культурой, будут ей заниматься; больше не будет вопросов: а на что я буду жить, если буду заниматься живописью? на что буду жить, играя в театре? проводя все дни напролет, занимаясь любимым делом? Все это должно делаться в едином движении, в едином порыве преобразований.

Этот порыв революционных образований, который ты описал — может ли он быть сразу «оседлан» одним человеком?

Безусловно, нет! Никогда! Это прямо противоположное явление, это как раз капитализм производит субъекты, которые могут становиться верховными. Все подобные процессы приводятся в движение капиталом: индивидуализм, субъективизация, изоляция индивида, разобщенность — и ответом может быть только большая коллективность. Все, чего мы в итоге ищем — это коллективность. Это моменты, делимые с другими, и даже моменты власти, делимые с другими. Движение одного человека к власти — это совсем другое, это Чаплин-диктатор, ты можешь представить, о чем речь. Человек, двигающий фишки на карте полушарий... Говоря откровенно, кто из нормальных людей мечтает быть министром? Кто мечтает возглавить республиканскую тюрьму? Кто мечтает заниматься этим дерьмом каждый день?

Но многие все же мечтают...

Ну, это потому что у них больное сознание...

Тогда что ты думаешь о современной партийной логике: если мы посмотрим на НАП, Левый фронт или даже «Рабочую борьбу» — не оправдывают ли они своим участием маскарад «демократических выборов», сокращая свои радикальные требования и легитимизируя все вместе законодательную власть в целом?

Как активист НАП я тебе скажу, что ты совершенно права. Это правда. Всякое участие в системе может быть воспринято как легитимизация системы. Исходя из этого, что ты будешь делать? Что вообще делать? Действующий коллектив нуждается в организации. Должна ли эта организация участвовать в выборах? Совершенно необязательно. Важно, каковы цели этой организации: революционные преобразования или реформистские. Организации, участвующие во всех выборах на протяжении десятка лет, по факту имеют единственной целью участие в институциональном фарсе, это определенно так. Поскольку мы любим цитировать, процитирую тебе одного из основных классиков: Ленин говорил, что для достижения победы в революции 1917 года большевикам потребовалось не менее 10 лет, и в это время уместились периоды подполья, вооруженной борьбы, легальной работы, участия в парламентской деятельности, избрания депутатами, затем вновь нелегальных действий, грабежей банков[7]... Ты понимаешь? То есть здесь нет никакой раз и навсегда верной практики, но если все, что ты делаешь — это агитация и участие в выборах, то это просто смешно. Попросту смешно. И если сегодня я присоединился к тем ультралевым, которых всегда критиковал в прошлом как «институциональных» левых, то лишь потому, что их нынешнюю деятельность я воспринимаю и понимаю исключительно как временную. Ведь я знаю, что для воплощения наших революционных целей и задач нужно делать совсем другие вещи. Нельзя оставаться удовлетворенными своим статусом «институциональных» ультралевых, нужно становиться мятежными и непокорными ультралевыми. А мятежные ультралевые используют совсем иные методы, они действуют совсем по-другому и у них совсем иной тип организации. Я знаю, со стороны может казаться, что я выставляю себя в выгодном свете, но ведь я всегда критиковал современных мне крайне левых. Вас заставляют верить, что может существовать настоящая легальная оппозиция, которую будут терпеть в этой стране — это чушь! Потому что если вы действительно вступаете в противостояние с системой — вас больше терпеть не будут. Запускается процесс вашего уничтожения. Для того чтобы обмануть врага, вы можете спрятаться за какой-либо внешне встроенной в систему аббревиатурой — с этим я вполне согласен. Мы используем нужные им аббревиатуры, но играем в свою игру. И пока нас не раскрыли, мы можем продолжать развивать деятельность. Вот что я конкретно предлагаю для НАП в данный момент.

Но, говоря по правде о партиях, не проявляют ли они верности вышестоящим институтам и не нарушают ли этим свои изначальные обещания ради того чтобы прорваться к власти?

Как я говорил, сейчас я сам состою в НАП. Я всегда противостоял троцкистам; у меня были крайне эпичные эпизоды с Бенсаидом, от драк до разговоров по душам... И вот сейчас я нахожусь в партии, которая всегда считалась традиционно троцкистской. Однако никто никогда не может мне отдавать никаких приказов. Я автономен до такой степени, в какой не был и в герилье. Я делаю, что хочу. Отвечая на твои вопросы: я знаю, что хорошего в НАП мало. Но в ней нет такого порядка, что мне бы не позволяли задавать вопросы, диктовали, что я должен делать, а что нет. Единственный порядок в НАП, если хочешь, которому я подчиняюсь — это тот факт, что я состою в комитете определенной географической зоны, и общаюсь с активистами. Это единственный организационный момент. У нас есть электронный почтовый ящик и, если происходят какие-то мобилизации в нашем департаменте — (а обычно их не менее пяти), — я могу сходить на ту, что меня интересует, но необязательно на все пять. Понимаешь? Истории диктаторских и деспотических сектантских организаций приходит конец. Правда, время от времени эти не до конца изжитые черты нас огорчают во внутренних дебатах, проблемах различных тенденций и тому подобных вещах. Но на самом деле мы находимся в партии для того чтобы совместно действовать. Это можно делать и вне партии, но только в партии это делать намного легче. Такова моя причина вступления в НАП.

Итак, Генри Давид Торо[8] спрашивает самого себя в «Гражданском неповиновении» (я прочитаю небольшой отрывок):

«Неужели невозможно такое правительство, где о правде и неправде судило бы не большинство, а совесть? Где большинство решало бы лишь те вопросы, к которым приложима мерка целесообразности? Неужели гражданин должен, хотя бы на миг или в малейшей степени, передавать свою совесть в руки законодателя? К чему тогда каждому человеку совесть?»[9].

Да... Об этом я особо говорить не могу, потому что это будет расценено как призыв к вооруженной борьбе. (Общий смех.) Нет, конечно, это абсолютно верно, в этом есть большой радикализм, и здесь ставится важный вопрос. Именно его мы задавали себе в 60-е годы. Мы говорили, что будем делать все сами, мы противостояли системе по всем фронтам, и в конце концов нам это не удалось. Но, ты ведь представляешь себе, даже Советский Союз в итоге не устоял — а ведь это не было делом какой-то маленькой группы, в его основании участвовал весь пролетариат России... Мне очень нравится это изречение, потому что на самом деле оно побуждает к практике. Итак, мы уже вроде заговорили о практике...

Да, мы начали говорить о практике: в твоей последней книге ты цитируешь свой собственный дневник, который ты вел еще в школе, обращаясь к обозначенным там «моральным урокам». Например, цитата из «морального урока» от 23 февраля: «Я чувствую жалость ко всем, кто страдает, и буду помогать им всеми возможными средствами». И потом в книге ты пишешь:

«Тогда это было пока еще лишь полуправдой или красивыми словами. Согласно же действующей морали, тем, кто страдает, можно помочь, лишь голосуя каждые пять лет на выборах президента за очередного мерзавца, кажущегося чуть лучшим, чем предыдущий».

Хотел ли бы ты действовать так же, как в юности, и в наши дни?

Да, безусловно. Знаешь, в теперешней НАП я распространяю листовки и клею афиши. Но я прекрасно понимаю, что этого недостаточно. Я это знаю. Я делаю это, потому что мы отброшены в самое начало революционного цикла. Нужно начинать все с начала. Что совершенно не означает, будто нужно делать все то же самое c начала до конца! Это скорее процесс повторного обучения, когда ты вновь познаешь, что такое настоящее противостояние системе... Как мы говорили в конце 60-х — начале 70-х годов, для начала надо убить полицейского в своем сознании. Для того чтобы начать настоящую практику, сначала надо убить того защитника правопорядка, что сидит у нас в голове. Вот именно это мы и сделали, в этом заключалось наше первое и главное преступление. После этого для нас все стало возможным. А до этого момента, даже если тебе кажется, что ты по-настоящему свободен — это не так. Ты не свободен. Ты становишься свободным, лишь когда по-настоящему им противостоишь (пауза). Потом же я оказался за решеткой. Тоже по-настоящему. (Общий смех.) Сначала был по-настоящему свободным, а потом по-настоящему брошен в тюрьму. Но, конечно, они не могли до конца лишить меня свободы, потому что со мной остались мои воспоминания о ней и вообще о том, что такое быть свободным. Итак, я должен вновь подготовиться. Можно сказать, что это процесс перевооружения, но при этом «перевооружиться» совсем не значит «сдаться врагу». Нужно просто трезво оценивать ситуацию. Распространение листовок и расклеивание афиш — часть этого перевооружения. Чтобы не забывать о прошлом и быть открытым будущему. В этом нет ничего азиатского, это скорее по-гасконски. (Смех.)

В этом же ключе выдержан «моральный урок» от 4 марта 1963 года: «После жизни свобода — это самая дорогая вещь для человека. Если потребуется, я буду бороться до конца, чтобы защитить свою свободу и свободу моего ближнего».

Свобода существует только в борьбе — это очевидно. Но как дойти до борьбы? Это существенная проблема: как создаются условия, при которых человек порывает с системой? Как с ней разорвать? Кратко обобщу: если система несет в себе смерть, то твоя жизнь начинается лишь тогда, когда ты вступаешь в борьбу с системой. Проблема формулируется так. Многие ребята говорят мне: ведь ты же провел 25 лет в тюрьме, 25 лет твоей жизни были украдены. Но настоящая жизнь, начатая до тюрьмы, не прерывалась, я продолжал и продолжаю жить. Это не философская концепция, по крайней мере ее нет в традиционной философии. На самом деле это часть философии радикального преобразования общественной жизни, нужная для того чтобы покончить с ними, с существующим порядком, с системой. Невозможно существовать и жить, когда вас устраняют, а ведь они действительно стараются нас уничтожить. Я уже говорил об этом в терминах классовой борьбы (класс против класса и т.п.), а сейчас спрашиваю с неортодоксальной точки зрения: как вообще можно жить в капиталистической системе? Меня могут спросить, как бороться и противостоять, и тогда я отвечу вопросом на вопрос: как вообще можно тут существовать? Прошло всего полтора месяца с того момента, как я вышел из тюрьмы, сдал электронный браслет и перестал носить номер заключенного, — и я уже начал себя спрашивать: как можно жить в этом повседневном дерьме? Я по крайней мере никогда не знал этого. У меня в тюрьме были вертухаи, которые отпирали и запирали мне дверь, но я хотя бы никогда не видел дурака из компании сотовой связи «Orange», который в сотый раз спрашивает тебя, не хочешь ли ты подключить все опции, или подобных ему из энергетической компании EDF, которые говорят тебе: «мы вывели наш филиал на аутсорсинг, теперь вы должны платить нам через другую компанию так-то и так-то», и т.д., т.п... Люди проводят свои дни, заполняя какие-то бумаги, которые раньше готовил целый штат служащих... А то, что ты вкалываешь на них целыми днями? Когда ты проводишь 12 часов на рабочем месте — это что, нормальное существование? Это украденное существование! В добавление к факту наемного труда это еще и украденное существование. И это при том, что раньше, например, в автобусах были кондукторы, а теперь вместо них машины, ты платишь за все сам — и вся оплата практически напрямую идет в карман капиталиста...

Ты говоришь, что не понимаешь, как в конце концов с этим можно жить, — на это я тебе отвечу, что люди на самом деле забыли о том, кто они есть, они полностью отчуждены, порабощены рыночным тоталитаризмом, захватившим все жизненное пространство, увлечены потреблением и развлечениями, требуют «хлеба и зрелищ» и т.д.

Расскажу тебе о своей поездке в Тулузу. Недавно я вновь там побывал и открыл для себя заново этот город 40 лет спустя. В полночь я вышел прогуляться, и был очень удивлен, обнаружив огромное количество народа на террасе, и услышав разговоры людей в стороне, которые говорили: «Черт, что происходит? Никогда еще не видели таких бурных праздников!». На следующее утро я зашел в одно кафе и увидел там кучу пустых бутылок из-под джина, водки, других алкогольных напитков, 15 пустых стаканов... Я заметил, что это крайне фальшивое представление о празднике. Когда все сыты и пьяны — это не праздник. Кратко говоря: даже в Средние века настоящим праздником был карнавал. Это такой момент, когда все общественные отношения переворачиваются вверх тормашками. В буквальном смысле. Во время праздника слуга и господин меняются местами, женщина командует мужчиной и т.д. Все общественные отношения переворачивались с ног на голову, и так люди праздновали. Что же за праздники у нас сегодня? Наши праздники, наоборот, организуются в точном соответствии с общественными отношениями. Это не тот праздник, каким он должен быть в историческом смысле, это не праздник в истинном значении этого слова. Что такое настоящий праздник? (Торжественным тоном.) Когда я обращаюсь к цитатам, я всегда цитирую великих авторов. (Общий смех.) Так вот, Ленин говорил, что настоящий праздник угнетенных — это революция. Откровенно говоря, настоящий праздник — это когда нам наплевать на господ в партере. Это когда мы меняем повседневность. Ниспровергаем господствующие отношения хотя бы на время. Все остальное — не праздник: бордели, выпивка... Подрыв господствующего порядка — вот где начинается настоящий праздник.

Маркс говорил, что иммигранты — резервная армия капитализма. Не думаешь ли ты, что определенный национализм может представлять собой своеобразную защиту перед лицом мирового империализма?

Погоди. Существуют два фундаментально разных национализма: национализм империалистической нации, которая подавляет и угнетает, и национализм, противящийся этому угнетению. И последний невозможно осуждать. Например, я участвую в комитете поддержки Палестины, и там есть некоторые анархисты и автономы, говорящие о том, что и в Палестине есть давление государства на граждан и национализм, дескать, она ничем не лучше [Израиля]. Но если мы сравним национально-освободительную борьбу, целью которой является освобождение от империализма, с дрянным шовинизмом «коричневых» реакционеров, держащимся за французский флаг, — между ними нет абсолютно ничего общего. Это совершенно разные процессы по отношению к угнетению и подавлению. И очевидно, что в нашей стране, начиная с 1848 года и в точном соответствии со словами Маркса, никакого «народа в целом» не существует. Потому что существует только лишь два противоположных класса — буржуазия и пролетариат. И для марксиста (не говорю здесь про Коммунистическую партию и Левый фронт[10]) не должно существовать никакого национального флага, за него могут прятаться только ревизионисты и оппортунисты. Для угнетенных может быть только один флаг — красный. Следовательно, когда мы находимся в стране, угнетаемой Францией, — такие страны до сих пор есть — национализм является там проводником прогрессивных общественных идей, и ему надо следовать до победного конца. Так произошло в Алжире, Индокитае, и так далее. Так что невозможно уравнять французский национализм и вьетнамский национализм в эпоху народно-освободительной войны! Это абсолютно разные вещи, точно так же как насилие угнетенных никак не тождественно насилию угнетателей.

Хорошо, тогда если мы говорим о тех народах, которым удалось завоевать свободу: считаешь ли ты, что новое национальное государство может оградить своих граждан от международного капитализма, апартеида и так далее?

Да, конечно. Это не является конечной целью революции, разумеется; это что-то вроде паллиативной помощи. Так называемое «отсоединение», когда такие страны, как Куба, выходят из международной капиталистической системы. Это лучшее из худшего. Сегодня мы наконец находимся в фазе реального, а не просто формального господства капиталистической системы, что абсолютно точно соответствует марксистской концепции. Господство капиталистической системы становится поистине транснациональным. Но, действительно, от нее возможно «отсоединиться». Это происходит всегда в процессе жестокой борьбы и войн. Именно так произошло на Кубе. Она свирепо сопротивлялась и боролась с империализмом. Когда угнетенная империалистами страна начинает сопротивляться империализму слабо, она пропадает. Так недавно случилось с Ливией. Мы можем теперь посмотреть на это ретроспективно: с того момента когда ты перестаешь бешено сопротивляться, когда ты начинаешь вступать в переговоры, тебя уничтожают. Это и убило старого Каддафи, и это отличало его от Каддафи молодого.

Итак, мы говорим о борьбе, противостоянии системе. Что ты думаешь по поводу этой максимы Этьена де Ла Боэси из его трактата «Рассуждение о добровольном рабстве» XVI века: «Решитесь перестать служить, и вы станете свободными»?

Что мне нравится в этой цитате, так это слова о решительности [résolution]. Этимология слова «решительность»... никто, наверное, не скажет мне его происхождения, но на самом деле это термин очень важный. В нем есть смысл «дойти до предела». [В ответ на предложение синонима «радикализм»]: Нет, радикализм — другое, радикализм — это смотреть в корень вещей. Что-то мы с вами погрузились в этимологию. (Cмех.) Итак, что меня интересует в термине «решительность», так это определенность в том, чтобы делать все до самого конца. Это выражение часто встречается в моих книгах. Потому что в 1968 году, в эпоху больших событий и собраний, мы говорили: «пойдем до самого конца». Но очень многие потом остановились прямо в конце мая 68-го... Они не смогли пойти дальше. Но разве это мы отклонились от того, что творилось в мае 68-го, а не те, кто потом успешно сколотил собственный бизнес, профессионально вырос, сделал карьеру? Мы или они? Это было нашим обязательством, нашим общим революционным долгом в 1968 году: делать революцию до самого конца. До самого конца.

Да, но сегодня представляется, что огромное большинство населения лишено какой-либо политической сознательности в силу своей пассивности, образа мыслей или нехватки осведомленности...

Что мы понимаем под словом «политика»? В 1968 году мы говорили, что все является политическим. Труд, образование, болезнь, любовь, дружба — все эти повседневные вещи являются политическими, в них есть часть политики. И если сегодня мы находим человека, который говорит, что его не интересует политика, то это значит, что ему неинтересна его собственная жизнь! Он не понимает — все, что происходит в его собственной жизни, является политическим. И то, что он считает обрывком бумаги с афиши, — политика, и то, что затрагивает его общественное бытие, — тоже. Говорить, что ты никак не относишься к политике, означает просто отдавать себя в руки политиков. И очень часто это означает подчинение существующему порядку. Если ты будешь протестовать, скажем, через 10 лет, то как ты будешь по делам и поступкам определять, были это поступки врага или близкого тебе человека? Это навязывается политической позицией. Как ты действуешь, как ты развиваешься, и как ты вступаешь в конфликт с твоим противником, то есть главным образом, с чужим классовым господством, — все это твоя политическая позиция. То есть когда ты говоришь, что тебя не интересует политика, это значит, что ты хочешь жить той жизнью, которая тебе навязана и которая по факту несет смерть другим людям. Как я тебе только что говорил, для меня настоящая жизнь начинается с того момента, когда ты начинаешь бороться со смертоносным обществом, с несущей смерть системой. С этого момента, если ты понимаешь, что ты начинаешь жить, — ты это делаешь посредством политики, так как она тебя приводит к борьбе с теми, кто тебя угнетает, и ты постигаешь, что следует жить в соответствии с твоей политической позицией. Очевидно, что во всех ситуациях, даже крайне антагонистических, будут находиться люди, которые не захотят принимать чью-либо сторону. Которые думают, что жизнь заключается в том, что утром нужно прибыть на работу, вечер провести с семьей, в выходные съездить на пикник... Что только это и есть их жизнь. Мы это видели много раз в разные исторические периоды; например, посмотри на Францию времен периода немецкой оккупации. Множество людей, как они говорили, тогда не занимались политикой. И ничего не хотели говорить ни по какому поводу. Когда истребляли евреев, они просто молчали, хотя даже просто говорить что-либо всегда является частью политики. Итак, они якобы предпочли жить без того чтобы участвовать в политике. Но по факту, не участвуя в политике, они просто были коллаборационистами, то есть в той или иной степени сотрудничали с нацистами. Когда их спрашивали: «тут у вас были случаи, что искали цыган или евреев?» — они отвечали: «да вы же знаете, я не участвую в политике». И когда изгоняли сотни тысяч алжирцев в годы национально-освободительной войны в Алжире, они говорили: «вы знаете, я не участвую в политике». Вот что они всегда отвечали. И политикой они якобы не занимались...

Как ты относишься к фразе «невинных не бывает»?

Эмиль Анри[11] входит на сцену! Ты же имела в виду его фразу? Да, здесь следовало процитировать нашего старого товарища! Ты знаешь, я марксист, хоть и неортодоксальный, но я очень люблю этого человека. Тут нужно еще вспомнить о том времени, когда убили другого товарища, Жюля Бонно[12], которого нет с нами вот уже ровно 100 лет...

Для того чтобы осознать, как спасти жизнь, нужно ли определить иерархию приоритетов?

Это звучит как-то очень по-философски. Сама жизнь это делает. Здесь нет раз и навсегда верного метода. Но вот что я хочу сказать по схожему поводу. Существует ли самопровозглашенный авангард, то есть люди, которые выдвигаются вперед и говорят: «авангард — это мы»? Так не бывает. Существует авангард, сформировавшийся по факту, то есть люди, обнаружившие себя впереди других, потому что сражаются в той области, которая находится на переднем крае народной борьбы. Маленькие группки, которые на протяжении многих лет думали, что являются авангардом, на самом деле сплошь и рядом не занимались ничем, ни в авангарде, ни в арьергарде... Действия авангарда (как на политическом уровне, так и на культурном) совершаются в тот момент, когда наблюдается настоящее опережение эпохи, а это очень сложно определить. Именно поэтому авангард так сложно отличить. Ты обнаруживаешь себя в авангарде по факту. Ты не можешь сказать: «я нахожусь в авангарде, потому что прочитал всего Маркса, Ленина, Бакунина и Прудона» — это просто глупость! Ты веришь в то, за что борешься, ты пытаешься действовать с максимумом своих соратников в данный момент времени — как те студенты в Нантере в марте 1968, которые неожиданно устроили собрание в поддержку своего товарища, арестованного полицией во время акции возле бюро «American Express». Ректор тогда счел это собрание незаконным и вызвал полицию. И вот именно там зародился авангард студенческого «Движения 22 марта». Люди скажут: «да нет, какой же это авангард» — но это действительно был самый натуральный авангард студенческого движения. И они не желали им быть! Они им стали по факту. Так вот, будь ты автоном, анархист или революционный коммунист — ты сможешь обнаружить себя в авангарде только благодаря своим действиям и действиям тысяч людей вокруг тебя.

Да, но ты меня не очень хорошо понял: мой вопрос также касался знания о том, как определить иерархию ценностей в борьбе, придти к корневым причинам проблем в радикальном смысле...

Как выстроить иерархию в борьбе? Антиимпериалистические действия должны быть первичными. Потому что сегодня система основана главным образом на империализме. Но ты вполне можешь обнаружить себя в арьергарде, защищая антиимпериалистические тезисы, или же в авангарде, защищая социальные или культурные тезисы. Так что какую-либо иерархию выстроить сложно... Но однозначно нельзя забывать об империализме, о классовом господстве, о том, что существующая система основана на подавлении и эксплуатации. Если ты придерживаешься этих идейных оснований, ты вполне можешь участвовать в разных областях борьбы, каждая из которых в определенный момент может оказаться первостепенной.

Наконец, стоит ли просто бороться за демократию как власть народа, может ли быть это главной причиной для борьбы?

Демократия может быть только одновременно и политической, и экономической, и финансовой, и культурной, и военной — когда власть в этих областях делится между всеми, как я уже говорил. Если так — то да, я согласен. Но сам термин «демократия» для меня недостаточно существенен, я предпочитаю термины «участие» и «коллективность». Что мы должны понимать, так это то, что на самом деле демократия — это вовсе не буржуазная политическая система. Демократия может быть только прямой, вот почему я постоянно упоминаю все ее области: политическая, экономическая и т.д. Демократия — это прямое участие во власти, ее разделение и обобществление. В капиталистической системе ничего не может быть коллективным, и, следовательно, никакой демократии в ней быть не может. И ниспровержение капитализма будет настоящим началом демократии, началом участия народа в экономической, культурной, военной власти. Вот и все.

И последнее: должны ли мы действовать с надеждой на успех или от отчаяния?

С огромной надеждой на лучшее, и избегая всякого отчаяния.

Июль 2012 г.

По этой теме читайте также: