Дорога везде грунтовая. Кое-где у станков попадаются кузницы, мелькнула даже один раз крошечная украинская хатка с цветами в окнах, кое-где на околицах деревень установлены заставы, охраняемые калеками... На беглый взгляд, засеянные поля мало чем отличаются от полтавских...

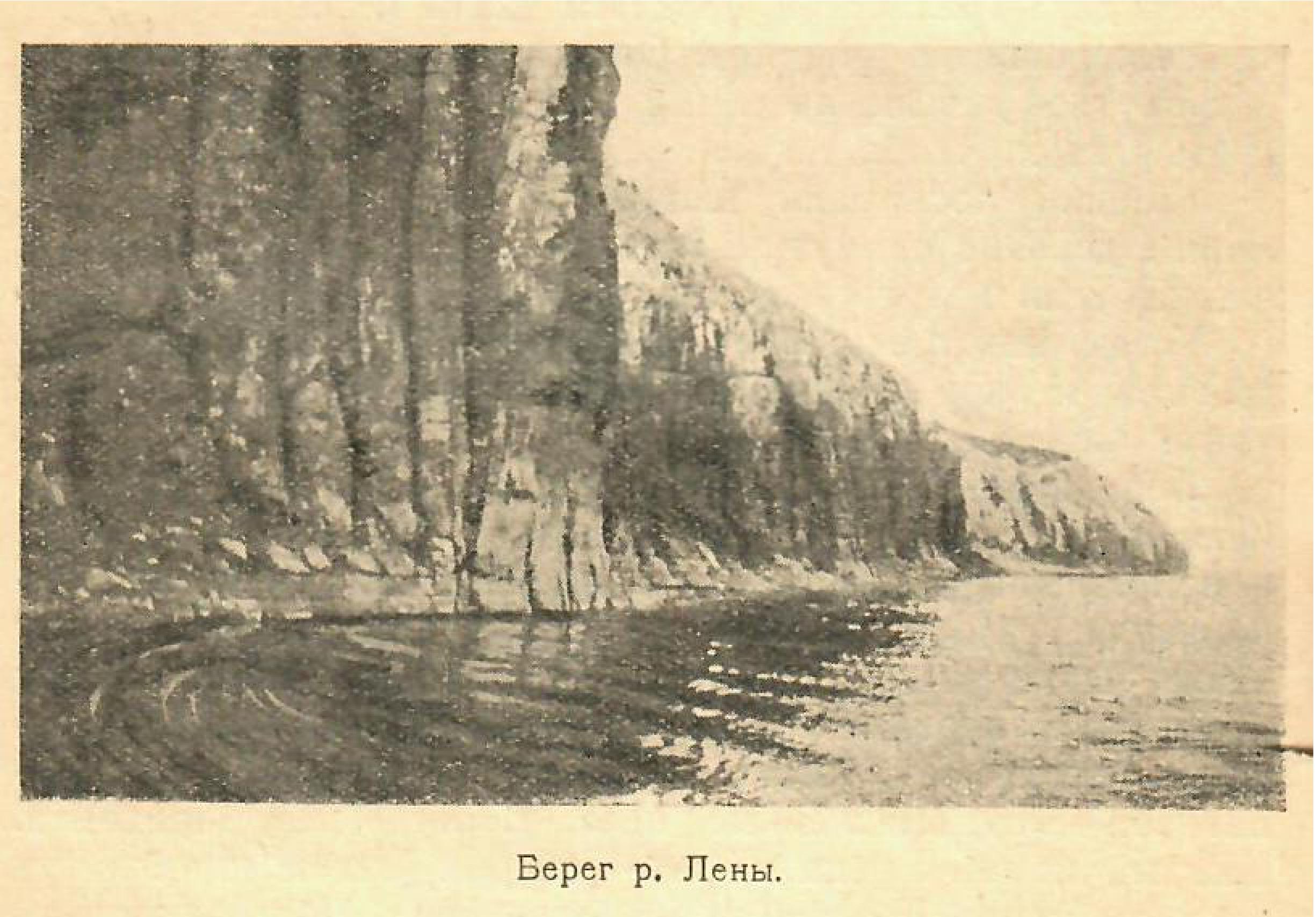

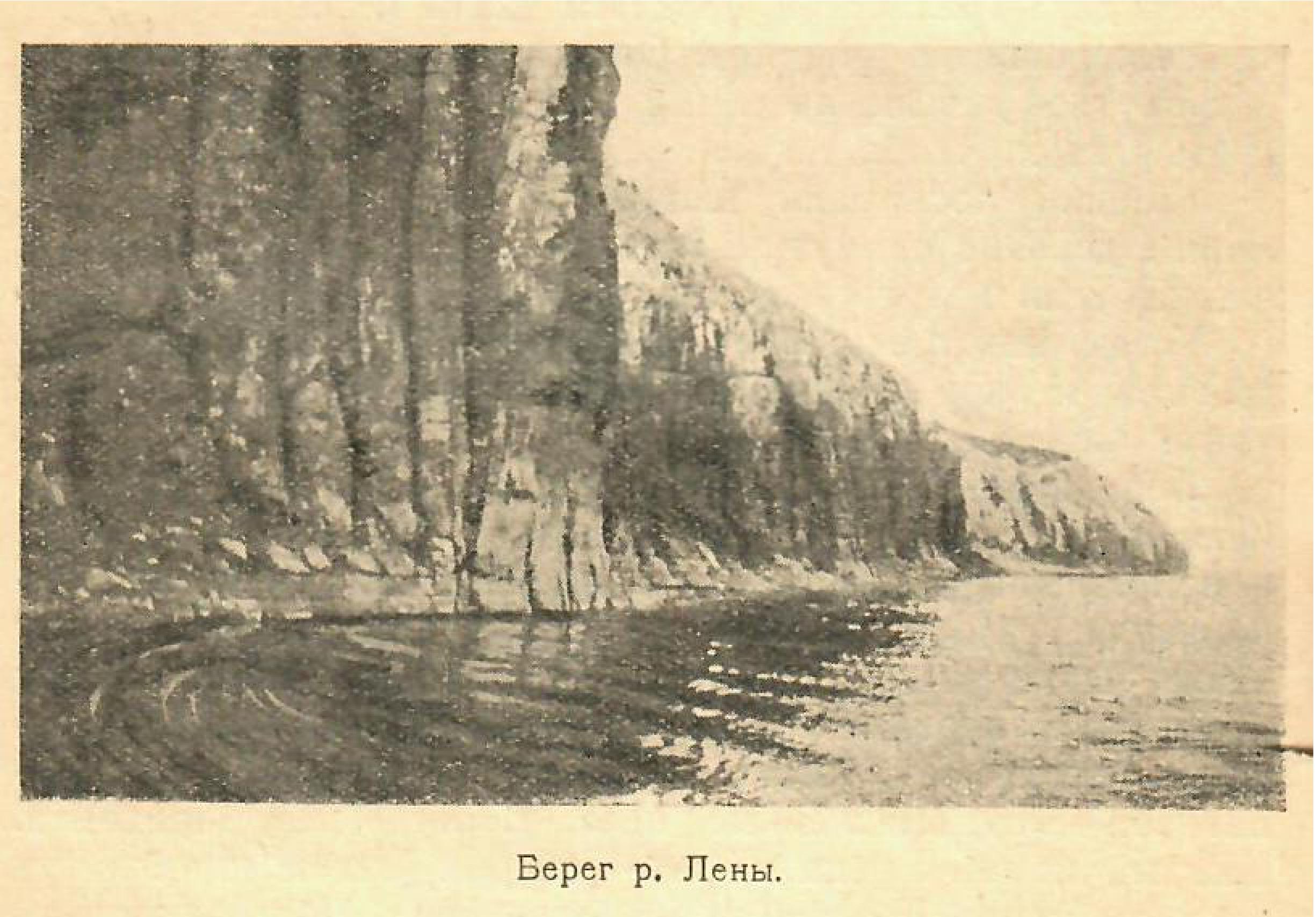

Но вот и паром около селения Качугского. Мы переезжаем реку Лену – пока небольшую речонку, которая затем превращается около Якутска в могучую, быструю реку, шириной 10 верст, а за Якутском расплывающуюся в самое жаркое время на 30 верст ширины... Точно море[1]...

Путь тянется теперь по берегу реки Лены... Иногда серая лента дороги забирается в прибрежные крутые и высокие горы, изумительной красоты, потом падает вниз и снова вьется по берегу реки.

*****

Верхоленск расположен на дивной долине Лены, усыпанной спелым глодом и ярким шиповником. Когда-то этот городок с несколькими мелочными лавочками, базаром, церковью, школой, министерской аптекой был известен, как место ссылки политических. Но теперь сюда никого из них не ссылают, как в населенный пункт. В целом ряде циркуляров иркутских генерал-губернаторов, начиная с восьмидесятых годов, указывается на необходимость /20/ ставить политическим ссыльным всевозможные к тому препятствия. Благодаря якутскому делу, я имел полную возможность познакомиться с этими бессердечными, жестокими циркулярами!

Верхоленск нельзя смешивать с Верхоянском – этим ужаснейшим из ужасных мест политической ссылки... А между тем эти сходные названия путают очень многие... Помнится, история жены доктора Белого. Она поехала к нему из Петербурга тогда, когда еще не было железных дорог. Несколько месяцев провела несчастная женщина в тяжелом пути, считая, что концом ее мучений явится г. Верхоленск, найденный ею на карте Сибири. И когда, наконец, она добралась сюда, то узнала, что мужа ее в Верхоленске нет, что он в Верхоянске, а что до Верхоянска нужно ехать еще столько же, но дорога тяжелее и ужаснее. Это так подействовало на растерявшуюся, одинокую женщину, что она сошла с ума и скончалась в Верхоленске... И сейчас на верхоленском кладбище высится старый черный, весь в морщинах и трещинах, крест над ее страдальческой могилой...

Теперь Верхоленск и Верхоянск смешивают, главным образом, почтовые чиновники и почтальоны, создавая тем бесконечное, на долгие месяцы, запоздание писем для жителей Верхоленска...

Но, несмотря на отсутствие ссыльных в Верхоленске, политическая ссылка наложила свою печать на этот край.

Я не говорю о таких заурядных явлениях, как то, что здесь много мастеровых и лавочников из бывших политических ссыльных-рабочих. Нет, здесь можно много наслышаться и рассказов про политических.

Когда мы выехали за околицу Верхоленска, у колеса возка отвинтилась гайка, и мы чуть не вывалились. Я попросил ямщика помочь мне снова уложить вещи. Глядя на мой чемодан, ямщик, ухмыляясь, произнес:

– А что, ведь в этом чемодане можно политического увезти...

– Как так? – спросил я – не увезешь, задохнется и не поместится. /21/

– Чего не поместится? – засмеялся ямщик. – Я сам раз вез из Александровской каторжной тюрьмы... И как это они – государственные – ловко устроили. Когда освобождали двух, стали осматривать их вещи. Они и показывают большую корзину, полную книг... А под книгами-то живой человек лежит. – Потом мне надзиратель рассказывал. – Офицер посмотрел и говорит солдату: – Ну, ладно, будет. А солдат в ответ: – «как прикажете, ваше высокородие, – я могу разыскивать по всему свету и могу ограничиться ничем». Так и не посмотрели. Вынесли корзину. Тяжелая, страсть. Один из государственных даже еще смеется. – Экая у тебя корзина тяжелая, сколько книг ты собрал! – И что вы думаете, до сих пор понять не могу, как это он там поместился, в какой только калачик человек может превратиться! А, ведь, и политический был важный – в каторгу шел... Привязали корзину сзади. Покатили. Сидят эти двое, молчат. Приехали на станок. Начали мы перекладывать вещи, кладем на землю. Все ничего. Только поставили и корзину, вдруг собачонка, как подлетит, и ну на корзину лаять! – Фу, ты, леший. Сколько вещей на своем веку перекладывали, никогда на них собака не лаяла, а тут так и хочет вцепиться! – Писарь мне и шепчет: – Надо бы посмотреть, что там такое у них в корзине, нет ли убитого. В это время подходит один из них и этак спокойно говорит: – «посмотрите, как собака на корзину лает, видно, мышонок в нее забрался. Сколько крыс и мышей у нас в тюрьме было!» Как сказал, так писарь и успокоился, видит, дело без утайки!.. Ну, корзину и увезли. А потом разбирай, – что там – мышонок или человек был!.. Под вечер они ехали, ночью взяли дружка, корзину в телегу поставили и выпустили. – Дальше втроем поехали...

На расстоянии между Верхоленском и Киренском, т.е. на 1.200 – 1.500 верст, нет ни одной больницы. Простая лихорадка или острый ревматизм могут оказаться здесь неизлечимыми, мучительными болезнями, так как нигде по пути не найти ни хинина, ни салицилового натра. Можно себе представить, что переживают в этом медленном пути изнуренные тюрьмами политические ссыльные, /22/ идущие часто без достаточной верхней одежды, выхваченные из дому без всяких запасов не только лекарств, но даже продуктов.

Мы проезжаем деревню Качтенево, раскинувшуюся на берегу Лены. Здесь единственная на всей бесконечной реке водяная мельница...

Дорога все еще бежит по берегу Лены. Те же красные скалы, те же лужайки берегов. В узких местах дороги, где она жмется к скале над водой, уставлены даже заборчики из столбиков с перекладинам. На том берегу тянется пологим покатом тайга... И, несмотря на столбики и заборчики, все это разительно глухо и пустынно...

Мы приближаемся к Жигаловой. На одном из станков девочка выносит в грязной миске землянику.

– Купи, дальше нигде не будет. Губернатор ехал – тоже брал, – убеждает она меня.

– Я бы взял, если бы к ней сливок достать и сахара...

– И губернатор тоже брал молока; постой, я тебе тоже столку сахару.

– В чем же ты столкешь?

– А вот в платочке, с головы сниму и столку.

И заметив, что я гляжу на нее с колебанием, девочка мне говорит: – чего ты сумлеваешься? – Я и губернатору в платочке толкла, он две тарелки попросил, дал тридцать копеек... Больше нигде земляники не будет!

Я решаю, что раз сам губернатор пользовался толченым сахаром из ее грязного платочка, то, очевидно, и мне не пристало отказываться, тем более, что рот все равно полон самой возмутительной пыли. И, заедая «в последний раз» землянику, я думаю о том, в какой глухой угол еду, если губернатор, возвращаясь оттуда, набрасывается на такое угощение.

Но вот и Жигалово – небольшая деревушка. На берегу Лены видны почтовые лодки, шитики.

Еду в сторону, к дальнему берегу Лены, на «резиденцию» Минеевых, откуда должен отойти их пароход.

Лошади останавливаются.

Удивительно любят сибиряки это слово «резиденция». Точно у них везде короли... Да оно, в действительности /23/ так и есть, ибо эти резиденции всегда принадлежат денежным королям того или иного района. Резиденция Минеевых, Громовых, Коковиных или Басовых, Глотова, Сибиряковых... А поглядишь: просто напросто большой помещичий двор, хозяйство.

Я иду к королю Минеевской резиденции узнать, когда пойдет его пароход. Знакомлюсь с «самим». – Это еще сравнительно молодой, энергичный и любезный человек.

– Видите ли, – говорит он уверенно, – когда пойдет пароход – я и сам не знаю: я получил письмо от брата, пишет, что хочет приехать повидаться, вот и приходится подождать... И, заметив мое молчаливое изумление, а, может быть, и негодование, он поспешно прибавляет: – видите ли, пароход немножко за камни зацепил; нужно крылья поправить... Он совсем малютка...

– А как же пассажиры? – спрашиваю я.

– О, им будет прекрасно: для пассажиров барка с каютами, они все могут остановиться в ней и пожить. В ней удобно, очень, очень хорошо... Подождут денька два, три, четыре...

Я объясняю ему, по какому поводу еду, и прошу сказать по правде, когда и как мне ехать.

И молодой Минеев оказывается очень «добросовестным» человеком.

– Я сам не знаю, когда пойдет пароход, – сообщает он, – лучше поезжайте на лодке, дело будет вернее...

*****

Делать нечего. Приходится ехать в лодке. Моя спутница решает остаться ждать пароход. Я наскоро прощаюсь с нею и отправляюсь нанимать проходной «шитик» – большую лодку с будкой посреди. Так советуют мне все, с кем ни заговоришь, – иначе не будет покоя: на каждом станке придется менять лодку, перекладывать вещи. Мне указывают хозяев «шитиков». Отыскиваю. За пользование «шитиком» уплачиваю вперед 10 рублей. Приехав в Усть-Кут, должен сдать «шитик» писарю почтовой станции. Никаких других хлопот. А, затем, почтовый пароход и уже до самого Якутска без пересадок! /24/

Шитик – очень хорош. Посреди него – поместительная каюта с порядочными окнами, стол, скамьи...

Трогаемся. На веслах два гребца и рулевой.

Далее, до самого Якутска, на расстоянии почти трех тысяч верст, нет другого сообщения, как по реке. Правда, зимою возят на лошадях по льду Лены. Бывает, что в распутицу, между 15 сентября и 15 ноября, нет никакого сообщения, или возможно пробраться только местами и только верхом...

Не успеваем мы отъехать и пяти верст, как навстречу нам поднимается буйный ветер. Я уже проклинаю в душе, что взял такой большой шитик, с такой громадной будкой, торчащей против ветра, точно нарочито натянутый парус. Лодка медленно ползет... Начинаю томиться: первый станок – длиною в 30 верст...

Посреди станка, в тайге, одиноко торчит жалкая четырехугольная избушка с сарайчиком. Около нее расчищенная полянка и ничего более...

А кругом шумит глухая тайга, да валяются повсюду дерева бурелома – без коры и ветвей, иногда обгорелые, точно бревна от разрушенной после пожара постройки...

– Что это за домишко? – спрашиваю я моих «ямщиков».

– «Зимовье»...

– Для чего ж оно?

– А так что зимой ямщикам и проезжающим холодно весь станок 30 верст без передышки ехать, иной раз замерзнуть можно, вот и заезжают. На зиму сюда один поселенец переходит. Есть самовар, чай всегда можно купить… И отогреваются… Хорошее зимовье!..

– Какой там хорошее! Избенка на курьих ножках!

– Да, вы, должно, не видали настоящего зимовья?

– Какого?

– Да такого, что по тайге везде!.. – Стоит себе в тайге избенка, будто ведьма в ней живет. Пустая, холодная, нетопленная. Пол земляной, потолок и стены. Ничего кругом. Прямо ящик деревянный. Только камелек да дрова внутри сложены. Всякий, кто едет мимо, заходит, раскладывает огонь. Дыму больше, чем тепла. А отогреется, /25/ обязан сам собрать дрова и сложить в зимовье, чтоб тому, кто после проедет, можно было бы отогреться. – Не губи другого! Такой порядок заведен… Уходишь, двери притворить обязан. Да не помогает. Иной раз зайдешь в зимовье, а в нем – медведь: через крышу в трубу камелька забрался! Выгнал его кто-нибудь из берлоги. Тогда берегись!... Вот такие бывают «зимовья»! – Страшнее самого мороза… А такая теплушка – благодать!..

– Ну, и благодать!..

– Не говори ты так! Везли мы этой зимою партию политических. По трое в каждом возке да по жандарму. Как схватили их, так и повезли. Одежда плохенькая. А мороз страшный, лютый, больше сорока градусов, говорили. Где ямщики сжалуются, дадут дохи, а где нет, и так едут: понадевали на себя все, что есть, в одеяла, подушки закутались… Мы-то свою одежу дали, да одному – Габронидзе грузину, из теплых краев, не хватило. Вот проехали верст восемь, – он и завопил. Ничего не умеет по-русски. – Кричит: «скандал!» – и баста. Другого слова не находит. Потом даже плакать начал… Один товарищ его, тоже политический, снял с себя, что пришлось, другой тоже снимет. Мы кричим: «что вы делаете, замерзнете, нельзя раздеваться»! Накинули они на грузина – не помогает. Видим, плохо дело: затих, заснуть может, замерзнет. Начали мы гнать лошадей… Неслись, как ветер! Вот приехали к этому самому зимовью. А он увидал его, пришел в себя и снова давай кричать свое: «скандал!» да «скандал!»…

Вошли в зимовье. А там огонь разведен, тепло, самоварчик стоит. Как увидел грузин, обрадовался страшно, сам не свой, бегает по зимовью, танцует и от радости кричит: «долой, долой!»… Слово второе сразу нашел!

– Как?

– Да так и кричит: – долой, долой! – Он с политическими все шел, ну заметил, что, как те развеселятся или соберутся вместе, так сейчас и кричат – «долой самодержавие! долой самодержавие!» Он от них это слово и перенял. Только два слова по-русски и знал: «скандал» и «долой». /26/ Вот оно какое веселое место это зимовье… И немой заговорит!

– Ну, а что было с ним дальше, замерз или нет?

– А кто ж его знает – наше дело ямщицкое. Достали и ему тут, вроде дохи, московский тулуп от поселенца. Сжалился. Мы потом привезли ему обратно…

*****

Целый день проходит в пути первого же станка. Тридцать верст мы едем десять часов! Если так будет дальше, вместо двух-трех суток придется ехать восемь.

Расспрашиваю ямщиков. Они советуют бросить «шитик» и двинуться дальше на самых маленьких почтовых лодках, снимая верх, чтобы не мешал ветер. Так и делаю…

Ямщики поснимали шапки от жары и смеются, что меня в деревне примут за священника. Они всегда снимают шапки, если везут священника.

Когда навстречу дует сильный ветер, я беру трех гребцов и пару лошадей с ямщиками на них. И лодку тянут бичевой.

Оба берега Лены, высокие и крутые, покрыты темно-зеленой тайгой, ползущей на самые неприступные скалы и покрывающей верхушки их шапками из темно-зеленого каракуля… Но иногда на берегах, когда сопки уходят вдаль, раскрываются прекрасные сенокосы… По-прежнему попадаются красные горы с красными прослойками, лежащими, как графит. Иногда на горах тайга становится фиолетовой – это выжженные леса. И нигде нет горизонта. Каждый момент река кажется озером, кончающимся тут же около гор… Безлюдье поразительное… Построек в пути никаких. На берегу попадаются только вороны и черные цапли. Деревушки жалкие, серые, без деревьев, разнообразятся лишь новыми постройками из свежего леса.

Но на станках-деревушках (других нет) во всякое время дня и ночи ждут и староста, и писарь, и дежурные ямщики-гребцы. И бегать в поисках их не приходится… Гребцу полагается плата такая же, как лошади: по 4 коп. верста.

Ночью на Лене отчаянно холодно, находит густой туман. Я не запасся меховой одеждой. И несмотря на середину /27/ июля, дрожу от холода в осеннем пальто и одеяле… И становится жутко… Угрюмая тайга делается совершенно черной, горы тяжело нависают над рекой… Куда ни глянь – непролазное, глухое безлюдье… Вперед на пятнадцать верст – ни души, а по сторонам на тысячи верст брошенная всеми, кроме зверья, тайга…

Первой же ночью спрашиваю о чем-то ямщика, и он вдруг отвечает на прекрасном украинском языке.

– Как вы сюда попали? – изумляюсь я.

– За убийство. Отбыл каторгу на Сахалине, бежал с поселения, – спокойно отвечает он…

– И прибежали сюда?

– Нет, снова убил, семейство вырезал, в Усть-Куте каторгу отбывал, а здесь остался на поселеньи…

– Ну, а вы, здешний? – спрашиваю другого.

– Нет, калуцкий, – да я за пустяки, – так, за грабеж сюда пришел…

– А вы? – обращаюсь к третьему.

– Я больше за конокрадство и за кражи… /28/

Этот раз у меня только трое ямщиков, так как на станке нашлась небольшая легонькая лодка.

– Ну, и компания же вас собралась, аховые все ребята! – говорю я, шутя. – Вам остается либо убить, либо ограбить меня!

– Не бойтесь, не убьем и вашим преимуществом не воспользуемся, – добродушно отвечает один из них, – мы теперь при деле, исправно держимся, товар сплавляем, приисковых возим.

На одном из станков, уже поздней ночью, когда я тороплю дать поскорее ямщиков, писарь вдруг медленно поворачивается ко мне.

– Что, господин, вы не боязливый?

– Как когда, – изумленно отвечаю я.

– Ну, так этот станок вы можете проехать напрямик, по берегу, тайгой. Это будет много скорее. Часа три выгадаете. А может и больше! Наш станок – отчаянный, много камня, особенно под водой, лодку ночью гнать никак нельзя, легко распороть. И река крутится… Только согласятся ли ямщики везти. Дороги проезжей собственно нет… Так, осенняя верховая тропа… Попробуйте, поговорите с ямщиками.

Я иду в ямщицкую избу. Многие спят вповалку, некоторые сидят. Спрашиваю, не согласится ли кто-нибудь свезти на лошадях, предлагаю двойную плату. Все сразу же, не вступая ни в какие переговоры, угрюмо и наотрез отказываются. Но один будит несколько спящих. Все просыпаются, обступают кругом. Я излагаю свое предложение.

Соглашается везти молодой, жизнерадостный паренек, лет шестнадцати-семнадцати.

– Дашь за четверку лошадей? – спрашивает он. – Повезу на паре, повозкой. Дашь?

– Дам. Беги скорее запрягать, да положи в повозку побольше сена.

– Ладно.

– Куда ты, болван, собрался? – накидываются на него ямщики. – Что ты ошалел, что ли?!

Но паренек не слушает их и убегает. /29/

– Чего вы на него кричите? – обращаюсь я к ямщикам. –

– Не какое дело, значит! – Понимаешь: – на полдороге медведь – сохатого задушил. Видно, вскочил на него, сохатый и понес. Медведь-то одной лапой за шею вцепился, а другой на пути все молодые деревья с кореньями повырывал… Так и лежат. Половину сохатого медведь унес, а половину туши оставил. Вся шея когтями изодрана, около дороги валяется. Ночью может прийти…

Возвращается обескураженный паренек.

– Не могу ехать, – говорит он смущенно. – Отец пускает, а мать плачет, боится медведя… Очень их у нас много.

– Ничего, поедем, у меня с собою превосходный револьвер – 14 пуль можно выпустить, хоть какого медведя уложим. Иди, скажи. Может, пустят.

Парень убегает и возвращается ликующий. – Едем! Сейчас привезут повозку. В руках у него зажженный фонарь.

Действительно, несколько человек волочат небольшую повозку. На ней положено свежее душистое сено.

– А где же лошади? – спрашиваю я.

– Погоди, уложим вещи, сейчас и приведут.

– Ну, так укладывайте вещи так, чтоб можно было лежа спать, – говорю я и уже мечтаю, как хорошо будет валяться на свежем сене. – Точно на Украине… Ночь. Воз поскрипывает, покряхтывает. Волы медленно плетутся… Над головой чудное, звездное небо… А в голове дивные, как ясный сон, мечты… Хорошо!..

Ямщики увязывают веревками вещи и так крепко притягивают их к повозке, что я начинаю протестовать.

– Нельзя, – отвечает ямщик, – растеряешь иначе все. Это держаки тебе устроили.

Наконец ведут лошадь. Маленькую, волосатую лошадку держат под уздцы два дюжих ямщика, точно невыезженного заводского жеребца. Начинают запрягать в оглобли; два ямщика по-прежнему держат коника. Он – запряжен. Точно также приводят пристяжного. Все готово. Перед обоими кониками стоят три человека. Меня этот «спектакль» /30/ упряжки положительно занимает. – Стоит ли так возиться с такими лошаденками?!.

Мой молодой ямщик садится, прибирает к рукам вожжи.

– Ну, налаживайся! – говорит мне какой-то старик. – Теперь покрепче берись за держаки и не выпускай из рук. Готово?

– Готово! – весело отвечаю я.

Средний ямщик степенно отходит. Двое других неожиданно отскакивают в стороны!

И начинается бешеная скачка. Лошади несут.

Украина, сено?!. Где там! Вся дорога засыпана прибрежной «галькой» – крупным щебнем, выброшенным сюда Леной…

Повозку нещадно кидает из стороны в сторону, все тело мое разбито, руки слабеют, и я постоянно мысленно кричу самому себе – «спасайся, кто может!»

Нас бросает в какой-то ручей, лошади мигом выносят из него и снова начинают бешено колотить о гальку.

– Стой, стой, придержи! – кричу я не своим голосом ямщику.

Он оборачивается ко мне, и я вижу оскаленные зубы.

– Удержишь! – кричит в свою очередь парень.

Я чувствую, что начинаю падать духом. С меня льется пот, точно я выдерживаю отчаянную борьбу…

Лошади начинают утихать. Мы вылетаем в открытую падь. Чуть-чуть светает. На Лене стоит белый и густой туман… Перед глазами впереди торчит высокая крутая сопка.

– Куда же мы теперь поедем? – спрашиваю я. – Неужели на эту гору?

– Да…

– Что же, тут есть какая-нибудь боковая дорога?

– Нет, прямо. Разгоним лошадей, – отвечает ямщик.

И когда мы добираемся до середины пади, ямщик оборачивается ко мне и говорит:

– Ну, держись покрепче!

Ямщик поднимается, начинает гикать, свистать. И лошади уже несутся полным карьером. Сначала слышен /31/ топот их ног, такой, точно детской лошадки на качалке, но скоро этот топот переходит в мелкую дробь, лошади вытягиваются и уже несутся по воздуху…

– Держись, держись! Крепче! – кричит мне ямщик, не оборачиваясь.

Мы подлетаем к горе!

Я вцепляюсь изо всех сил в веревки! Это какое-то сумасшествие!

– Стой! Стой! – стону я и чувствую, что еще минута, руки не выдержат и я свалюсь через спину вниз головой с повозки!..

Лошади полным карьером выносят на эту страшную, недоступную гору и останавливаются на ее вершине. Они трясутся, точно в сильной лихорадке, с них валит пар, они все в пенистом мыле и тяжело, хрипло дышат.

– Ты с ума сошел! – говорю я, полный негодования.

– Нельзя иначе, – отвечает ямщик. – Посмотри на дорогу, над какой пропастью идет. Чуть колесо в сторону – на пол-аршина и от нас ничего не останется!

– Тем более нужно осторожнее ехать!

– Нельзя иначе. Медведь может на дороге встретиться! Лошади тогда в Лену сбросят. Слышишь, внизу, под туманом, вода о камни бьется!?. Я ехал раз по ровному ночью. Вижу, посреди дороги два зеленых круглых огонька, вроде звездочек… Лошади сразу стали, захрапели, попятились в сторону и ни с места! Так всю ночь простоял, пока сам медведь ушел… Надо гнать!

– Слушай, ямщик, а с горы нам съезжать придется?!

– Да, вот, сейчас.

– И крутая?

– Такая самая.

– Ну, так ты съезжай тихим шагом, да поосторожнее. Я еще никогда не ездил на такие горы, никогда и не съезжал.

– Нельзя, надо гнать! Медведь…

– Ну, так я сойду пешком, а ты себе поезжай, подождешь внизу.

– А припас? – Ты сказал, 14 пуль! Я без припасу не поеду. У нас этот станок ямщики на лодках с ружьями ездят. /32/ Бывает, медведь подплывает, река тут мелкая, боятся… Я без припаса не поеду, поверну назад. Там за горой внизу сохатый лежит!.. – Ну, держись покрепче, упрись ногами в передок.

Лошади рванули и мы понеслись в пропасть! Мне случалось спускаться на подъемной машине в шахту, когда ее неожиданно вдруг пускали чересчур быстро вниз.

Точно внутри все обрывалось, дух захватывало! А тут!.. В эти минуты я проклинал не только мои сладкие мечты о поездке на сене, но давал себе зарок больше так не ускорять дороги…

Иногда мне казалось, что я стою, а не лежу или сижу…

Мы снова окунулись в какой-то ручей, снова зашумела ужасная «мостовая» из гальки…

Лошади пошли тише. Ямщик заерзал, засуетился, начал оглядываться по сторонам.

– Вынимай припас, приготовь пули!

Мимо промелькнуло несколько сломанных верхушек молодых деревьев, вырванных с корнями и обгрызков, но сохатого не было видно.

Мы благополучно добрались до станка.

– Как же ты поедешь назад? – спросил я парня.

– Буду ждать утра и попутчиков, сам не поеду, – отвечал он, весело смеясь…

*****

Наутро мы встречаем почту. Ее тащат бичевой три лошади. В лодке пять гребцов. Все взрослые, могучие ямщики, но среди них у носа загребает баба в белом платочке.

– Почта идет! – говорит ямщик.

Посреди лодки куча брезентовых мешков. Около них стоит почтальон с револьвером и кинжалом у пояса. Почтовый чиновник машет фуражкой. Мы раскланиваемся.

– Ишь, подлецы! – ворчит ямщик. – Взяли-таки, проклятые, бабу!

– А что?

– Да тут так всегда мужики: назад будут ехать, на лошадь бабу верхом посадят, пусть тащит бичеву и коней ведет, а сами, небось, полягут спать. А без бабы ругались /33/ бы, кому лямку тянуть, – всякому неохота… Хорошо, когда баба есть!..

По обоим берегам идут теперь то поля, то луга. На светло-зеленом ковре высятся темные ели, стройные, остроконечные, точно кипарисы, густо заросшие от самой земли, как украинские тополя без стволов… Иногда берег покрыт молодыми разбросанными березками…

Теперь мы плывем узким протоком и мне кажется, что я еду по милому Пселу, около Сорочинец… Вода прозрачная, на две сажени видать все дно, засыпанное галькой. На дне иногда валяются затерянные или брошенные пассажирами вещи. Я видел – целую тарелку, жестяную крышку чайника, коробку от сардин…

На пологом, заливном лугу, недалеко от станка, я заметил несколько молодых баб. Они сидели в траве и курили. По этому поводу от ямщиков узнал, что в Сибири женщины-крестьянки курят многие…

*****

Пока меняются гребцы, я стою с писарем на берегу.

Мимо тянется к Жигаловой лодка, полная сухих кож.

– Что это такое? – спрашиваю я.

– Для интендантства, на войну везут, – отвечает писарь.

– Для чего? Ведь там некогда шкуры выделывать!

– Да, но ведь там некогда и быков живых считать!.. – отвечает он и ехидно смеется. – Работают!..

– Слышали, как у нас, тут, около станка один политический бежал, – продолжает он начатый ранее разговор, – тоже, по шкуре – по одежде, за живого считали…

– Нет, не знаю, ведь я проезжающий… Ничего не слышал.

– Знаете, хотя у нас здесь какая-то бестолковщина – днем жарко, а ночью снег, сегодня осень, а завтра зима, и когда кончилось лето не разобрать, но все-таки весна бывает, половодье – настоящее, и тогда паузки, этакие барки с каютой, от Жигаловой ходят!

– Вот везли этой весною партию политических. Офицер вел ее. Конвойных куча. Смотрят в оба. Близко к станку не пристают, а если останавливаются, то все у открытых /34/ берегов, чтоб дерева не было, да чтоб некуда было скрыться. Вот задумал одни политический бежать, а товарищ студент ему и говорит: я тебе помогу. Сговорились. И стал он, знаете, при конвойных остальным товарищам хвастаться силой своей необыкновенной. «Я, – говорит, – свободно могу вырвать любое дерево с корнями, только бы руки охватили. Нужно, конечно, умение». Кто из товарищей ничего не знает, по чистой совести смеются над ним. А он упрямо стоит на своем – «вырву дерево, любое вырву» – и баста. Многие идут в пари. Все заинтересованы. Солдаты тоже. Диво-то какое! Уж и солдатам не терпится пристать к такому месту, где бы хоть одинокие деревья были. Может, заметили там, повыше, бабы у меня наняты – сено косят. Около этого места и случилось. Там несколько небольших деревьев есть. Солдаты сами наладились сюда пристать. Вот вышла партия на берег, стала около деревца, солдаты цепью окружили политических. Заговорщики и говорят студенту: «ну-ка, покажи нам свою молодецкую удаль! Вырви-ка с корнями это деревцо, которое поменьше». Подошел студент к дереву, взялся за него, покряхтел, покряхтел, ничего не выходит. «Надо, – говорит, – на руки поплевать!» Поплевал, этак, с расстановкой, и взялся снова за дерево. Ничего. Все громко хохочут, потешаются! Солдаты потеснее подошли, никуда не глядят по сторонам, на носки даже поднялись, чтоб виднее было. А студент уже пиджак снимает, – говорит, что под мышками жмет, мешает. Снова поплевал на руки и за дерево взялся… Смех отчаянный стоит! В это самое время тот политический, что бежать собрался, – присел около конвойного и на землю лег. Между конвойными-то расстояния всего не больше аршина-двух, да только не смотрят они на землю, глаза в дерево вперили! А студент уже жилет снимает, говорит, «очень тесен ему, оттого и дерева вырвать не может!» Веселье общее всех захватило. Каждый остроту свою спешит выпалить. А тем временем политический за цепь между самых ног солдатских прополз, добрался до кустика, шагах в десяти от них и залег. Лежит себе, кругом веточки, траву щиплет, покрывает себя, чтоб не так заметно его было. Место голое, /35/ деревьев мало, скрыться или уйти некуда, ну и с паузка увидеть могут. Тут рожок с паузка раздался – пора ехать! Все на паузок повалили, а что нет его, и не заметили. А студент дерева так и не вырвал!

– Вот, двинулся паузок, солдаты на поверку пошли. А товарищи его не промах! На нарах, где его койка, положили разную одежду, чучело человеческое сделали, одеялом с головой накрыли. По бокам легли товарищи. Входят солдаты. Старшой выкликает. Вот тот, что рядом с чучелом – шкурой, сказать, за место живого, – поднимается на оклик и чучело будить начинает. Сосед же другой из-под одеяла стонет – «не могу», – говорит, – «встать, голова болит!»… Как дошла очередь до этого соседа, он встал, откликнулся. Так солдаты и ушли, ничего не заметили. А на завтра снова тоже устроили. Только, вместо бежавшего, живой лег, а на его койку чучело положили. Как вошли солдаты, стали перекличку делать – живое-то чучело под одеялом и заворочалось, руками задвигало. Солдаты и успокоились. Ушли. Так двадцать дней тянулось. Все поверки благополучно сходили. Да как-то зазевались. Старшой чучело сам за плечо взял!

– Чуть не упал на месте от испугу! Видит, побег! – Тут политические его обступили и говорят: наш бежал уже две недели назад. Теперь не поймать все равно, а если сразу скажете, быть вам, конвойным, в большом ответе, давайте покроем, устроим так, будто утонул. Ничего старшому не оставалось делать, – пришлось согласиться! – Сам мне бедняга все это рассказывал, ему политические в чистую дело открыли… Тоже в заговорщики попал!... – Набрали они на берегу побольше гальки, завязали с концов штаны, наклали каменьев. Один ночью вынес эти штаны да шапку бежавшего наверх (старшой его незаметно пропустил), бросил с размаху все в воду, закричал отчаянно – «тону, тону!» и скорее вниз спустился. Поднялась тревога, бросились все на верхнюю палубу, прибежал офицер. Кричат: «утонул, утонул, товарищ утонул!» Спустили лодку. А тут с плотов тоже подъехали, вытащили из воды его фуражку и подают. – Видали, говорят, как человек в воду бросился. Офицер приказал обыск сделать, не спрятался ли кто-нибудь – /36/ может, так только проделали для виду. Но тут старшой поддержал: – «сам видал, как в воду бросался!» Сделали перекличку. Видит нет того, бежавшего. В женском отделении, да и на мужском многие ничего не знали. Услыхали, что товарищ утонул, плач подняли, настоящий плач! – Конвойный офицер, видит, плачут и успокоился, поверил!... Ну, а политический-то этот благополучно себе и бежал.

Нигде у нас не было слышно, чтобы поймали… Никто «утопленника» не искал… Да что этот побег!... Заезжайте-ка в Усть-Куте на каторгу. Все равно придется ждать пароход, будет время на извозчике съездить. Интересно посмотреть. Вот где побегов-то наслышитесь!... /37/

Примечания