К столетию начала Первой мировой войны появилось немало работ, в которых анализируются успехи и неудачи России в 1914-1918 гг. Обращаясь к почти забытой сегодня «рабочей» теме, стоит привлечь внимание к многолетнему изучению событий и процессов, происходивших в тылу, где под грохот орудий Восточного фронта начинала определяться судьба страны в XX в. Нельзя не напомнить также о миллионах простых людей, включая рабочих, составлявших вместе с семьями примерно 1/5 населения страны, которым довелось тогда испытать всю тяжесть военной повседневности.

Истории рабочего движения «не везёт» уже не одно десятилетие: сказываются издержки излишнего партийного «внимания», утомительного догматизма представлений о «направляющей и руководящей роли партии большевиков», закостенелости идеологических трюизмов. Долгие годы исследование собственно положения рабочего класса в дореволюционной России подменялось историей РСДРП(б). Сегодня рост протестных выступлений рабочих в ходе нарастания в России в годы войны экономического и социально-политического кризиса всё чаще растворяется в стихии «красной смуты». Нередко забываются труды, созданные несколькими поколениями учёных, блестяще владевших научными методами критики источников и археографией и буквально выстрадавших и отвоевавших право на профессиональное изучение массовых движений начала XX в. В результате появляются очевидные перекосы, небрежные и непродуманные характеристики социального облика рабочих и их борьбы в 1914-1917 гг. Между тем историографическая преемственность выражается не только в столкновении и развитии тех или иных концепций, но и в генерализации фактического материала и его нового осмысления.

В советской историографии протестные настроения рабочих в годы войны рассматривались преимущественно в связи с Февральской революцией[1]. /90/

Однако их анализ не менее важен и для создания адекватного представления об облике рабочих дореволюционной России[2]. Постепенное освобождение от постулатов и штампов марксистско-ленинской идеологии, начавшееся ещё В 1970-х гг., вызывало интерес к тактике «левого блока», к дифференцированному изучению пролетариата и т. д. В 1980-1990-х гг. рабочая история активно обсуждалась на международных коллоквиумах, но после развала CCCР и коммунистического движения её стали воспринимать на Западе как нечто «антикварное» и едва ли необходимое[3], и хотя теперь кризис, кажется, уже пройден, выход из него в отечественной науке, в отличие от западной, явно затягивается[4].

* * *

Создание статистики, отражающей формирование пролетариата и размах рабочего движения в России, изначально было тесно связано в СССР с политикой и идеологией. От учёных требовалось показать воздействие войны на жизнь трудящихся, а также собрать сведения о состоянии и потенциальных возможностях рынка наёмного труда после революций и войн, и если в 1930-1940-х гг. действия трудящихся масс в 1914-1917 гг. буквально «растворялись» в истории ВКП(б), то в 1920-х гг. одни историки писали о революционной сознательности масс, приобретённой в военные годы под руководством большевиков, а другие вместе с экономистами обрабатывали материалы Промышленной переписи 1918 г., Своды отчётов фабричной инспекции и иные статистические источники, позволявшие выразить в цифрах положение рабочих накануне и в период войны. Среди тех, кто выявлял и обрабатывал статистику в 1920-е гг., были C. H. Вознесенский, Н. Я. Воробьёв, Э. Б. Генкина, Б. Б. Граве, А. Г. Рашин, К. Ф. Сидоров, С. Г. Струмилин, М. Г. Флеер, К. Н. Яковлева и др. Результаты их исследований используются до сегодняшнего дня, став опорой для нескольких поколений учёных, в обобщающих трудах 1960-1980-х гг. они, как правило, дополнялись лишь региональными данными и описанием важнейших событий[5].

Анализ статистики способствовал осмыслению процессов, происходивших в рабочей среде, помогал раскрыть узловые моменты в развитии массового протестного движения, открывал возможности применения математических методов[6]. Впервые обобщенные статистические данные о численности и положении рабочего класса России в 1914-1917 гг. привели экономисты /91/ С. Г. Струмилин и А. Г. Рашин. Впоследствии немало сделали для их уточнения и историки[7].

Сегодня известно, что к 1914 г. собственно рабочих в различных производствах насчитывалось примерно 18 млн 238.9 тыс. человек (из них 3 млн 938.9 тыс. — на крупных капиталистических предприятиях, включая транспорт). К 1917 г. общее число рабочих в стране уменьшилось до 14.9-15 млн[8], но одновременно их стало больше (4 млн 320 тыс.) на транспорте и крупных предприятиях, преимущественно на металлообрабатывающих заводах, где и раньше, до войны, формировались «рабочая аристократия» и передовые профессиональные группы (в Петрограде их доля возросла в 1916 г. примерно на 13%, а в 1917 г. — на 17-20%)[9].

Сказывались последствия мобилизаций и потери территорий. За 30 месяцев войны «от станка» в войска ушли примерно 320-400 тыс. мужчин. Между тем в промышленность пришло более миллиона новых рабочих, среди которых было немало людей старшего возраста, женщин и подростков. Облик этого пополнения до сих пор не изучен, но его «качественные» признаки (профессионализм, уровень грамотности, владение навыками новейших технологий) едва ли могли быть высоки. П. В. Волобуев и некоторые другие историки полагали, что к 1917 г. мужская часть промышленного пролетариата обновилась не более чем на 19% по сравнению с 1913 г. Вместе с тем вызывало сомнения, действительно ли в армии оказалось около 40% промышленных рабочих[10]. Дополняя сухие цифры другими показателями (тип и масштабы производства, его местонахождение), A. Л. Сидоров, И. П. Лейберов, О. И. Шкаратан и Ю. И. Кирьянов[11] показали, /92/ что, например, состав промышленного пролетариата в Петрограде к февралю 1917 г. изменился отнюдь не настолько значительно, как это стремились представить те, кто объяснял появление кадетского Временного правительства ослаблением «пролетарского начала» в массовом движении.

В Петрограде за всю войну было призвано лишь 17% общего числа фабричных рабочих, в Московском промышленном районе — до 37-38%. На военных заводах кадровые работники призывного возраста к 1917 г. составляли 50-52%. На 5 тыс. предприятий в 12 районах, охваченных деятельностью Особого совещания по обороне, к 1917 г. трудились 2 млн 443 тыс. рабочих, из них 1 млн 39 тыс. (43%) составляли металлисты[12]. В Петрограде с прилегавшими к нему окрестностями их численность увеличилась в годы войны с 278 тыс. до 430 тыс. человек исключительно за счёт металлистов (148 тыс.)[13].

Опытным рабочим предоставлялись отсрочки от призыва в армию. К октябрю 1916 г. ими пользовались 1 млн 866 тыс. человек, большинство из которых были заняты в оборонной отрасли[14]. Более того, уже в 1915 г. квалифицированных рабочих стали возвращать из воинских частей на предприятия. Таким образом, в России в целом удалось сохранить профессиональные кадры довоенного времени[15]. Вместе с тем, спасаясь от мобилизации, на военные заводы столицы устремились «мелкобуржуазные элементы» (торговцы, домовладельцы, кустари, лица свободных профессий). Однако, по подсчётам советских историков, их общее число в Петрограде не превышало 7%[16].

В годы войны заметно увеличилось применение женского и подросткового труда. Так, соотношение мужчин и женщин, занятых в фабрично-заводской промышленности, на 1 января 1914 г. составляло 69.3 и 30.7%, а на 1 января 1917 г. — 60 и 40%. Число женщин, занимавшихся обработкой хлопка, возросло до 69.5%, а среди металлистов — на 400% (в 1913 г. их было лишь 5.1%)[17].

Значительно усилилась и эксплуатация труда. Владельцы и администрация самых новейших предприятий, добиваясь повышения прибыли, нередко прибегали к грубому произволу, к 1917 г. рабочий день составлял обычно 12 час., хотя, согласно закону 2 июня 1897 г., он не должен был превышать 11.5 час. Однако в промышленности многие соглашались сверхурочно трудиться по 14-16 час. 3-4 раза в неделю, что увеличивало заработок. Ухудшение обстановки на производстве (плохая техника безопасности, износ машин, теснота и антисанитария в переполненных помещениях) сочеталось с тяжёлыми жилищно-бытовыми условиями. Не удивительно, что во время войны в фабричной среде возросло число заболеваний, сопровождавшихся большими потерями рабочих дней, а в горнозаводских районах вспыхивали эпидемии, казалось, забытых болезней[18]. /93/

Между тем уже в 1915 г. в предпринимательских кругах началось обсуждение необходимости введения милитаризации труда в России[19]. С 24 июля 1914 г. устанавливалась уголовная ответственность за стачки. В 1916 г. участников акций протеста стали вносить в «чёрные списки», лишая места работы. Теперь рабочие не решались отказываться от сверхурочных заказов, задерживаясь на предприятиях по 18 час. На это обратило внимание охранное отделение МВД, обеспокоенное ростом рабочего движения[20] и массовыми выступлениями, вызванными дороговизной и нехваткой продовольствия в городах. По подсчётам Ю. И. Кирьянова, опиравшегося на полицейские документы, нехватка продуктов и товаров первой необходимости с 1915 г. до февраля 1917 г. вызвала в стране более 300 стихийных выступлений с участием рабочих[21].

Текстильщики Московского промышленного района ощутили недостаток продовольствия уже весной 1915 г. с осени 1915 г. до весны 1917 г. не проходило ни одного месяца без вспышек протеста, связанных с нехваткой продуктов — мяса, масла, сахара, хлеба. Перебои со снабжением отмечались местными органами власти на Урале, в Поволжье, в Центральной России[22]. Многие городские выступления подавлялись полицией и войсками с помощью оружия. В подобных столкновениях были убитые, раненые, арестованные.

Как показано в книгах Т. М. Китаниной, И. П. Лейберова и С. Д. Рудаченко[23], уже с 1915 г. ощущалось бессилие государственного аппарата, допустившего нарушение распределения хлеба при изменениях в ритме его производства и увеличении спроса на него в армии; в 1914-1916 гг. правительственными органами было заготовлено 1.4 млрд пудов хлеба, но к середине 1916 г. хлебный запас в стране составил 402.2 млн пудов. Поскольку транспорт не справлялся с резким увеличением перевозок, учащались задержки грузопотоков с продовольствием, которое в первую очередь направлялось на фронт. Лишь в начале февраля начала складываться новая продовольственная система, но революция прервала этот процесс. Вместе с тем нехватка продуктов питания и рост дороговизны не могли не усилить протестные настроения в городах: число выступлений только на этой почве в 1916 г. увеличилось в 14 раз[24].

В течение первого года войны «народное потребление» сократилось на 25%, во второй год — на 43%, в течение третьего — на 52%. В первую очередь от этого страдал городской пролетариат. Повышения заработной платы в 1915 г. требовали 43% рабочих, в 1916 г. — уже 54%[25]. Как установили экономисты 1920-х гг. С. Г. Струмилин, З. И. Миндлин и М. П. Кохн, в годы войны заработная плата основной массы трудящихся в России (в отличие от других воюющих /94/ стран) очень скоро начала изменяться в неблагоприятном направлении. По подсчётам Струмилина, номинальная заработная плата выросла с 257 руб. в 1913 г. до 272 руб. в 1914, 322 руб. в 1915 и 478 руб. В 1916 гг.[26] с учётом же оптовых цен она сокращалась с 257 руб. в 1913 г. до 252, 213 и 210 руб. — в 1914-1916 гг. Однако, согласно данным региональных исследований, реальные розничные цены росли по-разному и часто значительно быстрее, чем в среднем по стране[27]. Покупательная способность рубля упала за годы войны более чем в 2 раза, к 1916 г. продукты питания, обувь и одежда подорожали по сравнению с 1914 г. в среднем в 3-4 раза. Соответственно реальный заработок неуклонно снижался, дойдя в 1917 г. — до 75.8% довоенного. При этом следует учесть, что на средние показатели в статистике влияет заработная плата квалифицированных рабочих военных предприятий[28], хотя и она имела тенденцию к снижению.

В январе 1917 г. реальный месячный заработок даже у высокооплачиваемых металлистов столицы составлял в среднем 84% от довоенного уровня (в начале февраля — только 55%), а в Московском промышленном районе в 1914-1917 гг. доходы основной массы рабочих сократились на 35-40%[29]. Рацион питания в конце 1915 г. в их семьях уже стали называть «голодным». В то же время, как справедливо отметил, говоря о положении России накануне Февральской революции, Дж. Дэвис, «сами по себе экономические или правовые условия не вызывают протеста, если нет ухудшения по сравнению с прошлым»[30].

С 1920-х гг. советские историки придавали особое значение изучению стачек, видя в них наиболее динамичный способ борьбы с царизмом[31]. При этом степень их организованности (и причастность к ним большевиков) нередко вызывала разногласия. Дискуссия растянулась на годы и продолжается до сих пор, несмотря на то, что на рубеже 1920-1930-х гг., во многом под влиянием М. Н. Покровского[32], активно проводилась «большевизация» стачек и любого протестного рабочего движения военного времени. Сегодня исследователи /95/ стремятся глубже разобраться в «качественной» стороне этих исторических явлений с помощью их формализации и измерения, пользуясь «нелинейной моделью» стачечного движения[33].

С 1920-х гг. все трудовые конфликты в промышленности, сопровождавшиеся прекращением производственного процесса (стачки) и зафиксированные фабричной инспекцией, изображались как часть единой массовой борьбы всего российского пролетариата под руководством РСДРП(б), хотя они охватывали далеко не все отрасли промышленности и не всю территорию России. При нечётком представлении о различных слоях населения, составлявших «рабочий класс», и условных границах понятия «наёмный труд» историки в конечном итоге стали сводить воедино данные Сводов отчётов фабричных инспекторов в статистические сборники, охватывавшие 1913-1918 гг.[34] В них указывались основные параметры стачечного движения: число стачек и стачечников как экономических, так и политических, их характер, требования бастующих, количество потерянных рабочих дней и т. д. Результаты наиболее успешной обработки этих сведении были изложены в сборнике «Россия в мировой войне» и в публикациях М. Г. Флеера, опиравшегося также на некоторые документы горной инспекции[35].

В 1959 г. материалы книги Флеера легли в основу статьи И. И. Минца, а затем были включены в его знаменитый труд[36]. В 1982 г. статистика стачечного движения по Флееру, дополненная сведениями фабричной инспекции за январь 1917 г., использовалась В. Л. Лаверычевым в коллективной монографии о рабочем классе России[37]. И. И. Крылова и И. П. Лейберов уточнили сведения о числе забастовщиков в Петрограде с 23 по 28 февраля 1917 г.[38]

В 1980-1990-х гг. на международных коллоквиумах в Париже (1982, 1984), Кортоне (1986), Граце (1989) и Петербурге (1990, 1993, 1995, 1998) широко обсуждался научный проект, нацеленный на сравнение рабочего движения в индустриальных странах Европы и США в конце XIX — начале XX в. Историки Великобритании, Германии, Италии, США, Финляндии и Франции, из десятков университетов и научных учреждений СССР, а позднее России и Украины пытались тогда понять возможности конвергенции рабочих, предпринимателей и государства для снятия социальных конфликтов, а также осмыслить те процессы, /96/ которые привели царскую Россию к событиям 1917 г.[39] В частности, на коллоквиуме, проходившем в 1986 г. в Италии и посвященном периоду Первой мировой войны, американские и советские учёные наметили новые перспективы в изучении статистики стачек России. Л. Хаймсон и Е. Бриан[40] сравнили вариабельность форм забастовок 1895-1916 гг. в Петербурге и российской пpoвинции, отметив ведущую роль в протестом движении металлистов крупных предприятий. Составленные ими графики и таблицы, отражавшие динамику выступлений рабочих, выявили за 20 лет лишь один короткий спад — в начале войны, уже в 1915 г. сменившийся новым подъёмом. На том же коллоквиуме было наглядно показано и то, что с марта по октябрь 1917 г. рабочее движение в России, охватившее более 2 млн 482 тыс. человек, шло волнообразно, но по восходящей линии, приближаясь с осени 1917 г. к показателям Первой русской революции[41]. Не менее важное исследование провели У. Розенберг и Д. Коенкер, установившие, что в отличие от 1914-1916 гг., с марта 1917 г. число стачек если и возрастало, то за счёт провинции, а не Петербурга и Москвы. Обработанный ими материал периодической печати свидетельствовал, что информация, собранная фабричной инспекцией о стачках в годы войны, неточно отражает масштабы и глубину протестных настроений и позволяет сделать неверные концептуальные выводы. В условиях военного времени значительная часть выступлений не носила характера стачки, поскольку их участники боялись потерять место и заработную плату[42]. Это подтверждало наблюдения советских ученых, начинавших пересматривать функции стачки как средства борьбы в 1914-1916 гг. и признававших необходимость иного подхода к изучению самосознания российских рабочих[43].

Вместе с тем, как показал в своих работах американский профессор Ч. Тилли, формализуя информацию о забастовках с помощью приемов статистического анализа, можно измерять эволюцию форм протеста[44]. Пользуясь схожей методикой, Ю. И. Кирьянов сравнил стачечное движение в годы войны в Петербургской и Екатеринославской губерниях. Изучая волны забастовочной активности, вариабельность её форм с учётом территориального и других факторов и т. п., он столкнулся с явной неполнотой сведений, имеющихся в материалах фабричной инспекции Министерства торговли и промышленности, Департамента полиции МВД и Особого совещания по обороне. При сопоставлении их с «вторичными» источниками (хрониками рабочего движения различных губерний) /97/ выяснилось, что количественные показатели официальной статистики в 1.5-3 раза меньше[45].

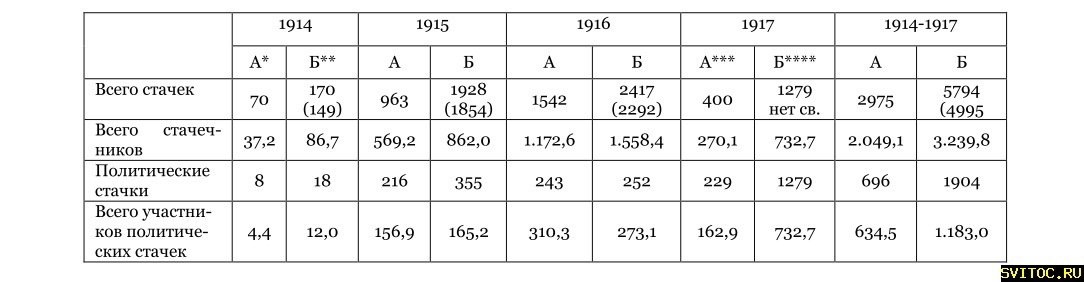

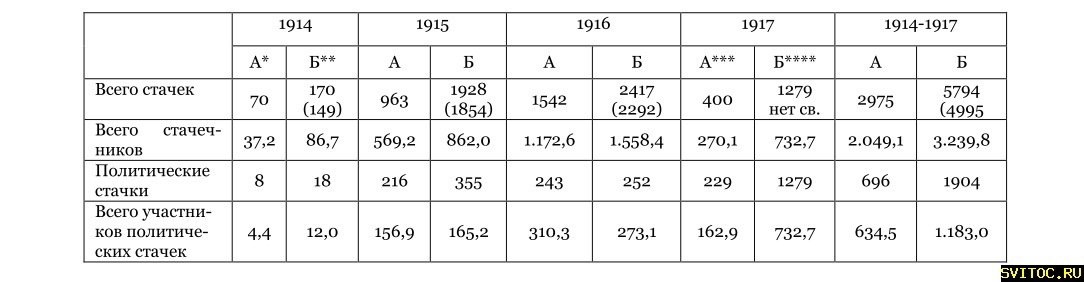

Продолжив вместе с Г. Г. Касаровым работу по созданию наиболее полной статистической базы для изучения забастовочного движения в России в годы войны, Кирьянов обобщил её результаты в своей последней книге, законченной в первой редакции в 1991 г., но изданной позднее[46]. Исследователь проштудировал десятки местных изданий, 36 хроник рабочего движения. Для проверки цифр служебных отчётов он использовал выверенный «наряд» помесячных сведений о стачках фабричных инспекторов и горных инженеров[47]. В процессе контаминации этих данных с новыми источниками проверялась репрезентативность информации о политических стачках, упоминаемых в Сводах фабричной инспекции, архивных документах и воспоминаниях. Кирьянову удалось установить новые погодные «количественные» показатели забастовочного движения в годы Первой мировой войны, что существенно дополнило представление о его масштабах и особенностях (см. табл.).

Таблица. Стачечное движение в России с 19 июля 1914 г. по 28 февраля 1917 г.

|

Составлено по: Рабочий класс России... С. 328 (графа «А»); Кирьянов Ю. И. Социально-политический протест... С. 19-20, 202-203 (графа «Б»; в скобках указано число стачек с известным количеством стачечников).

* В графе «А» за 1917 г. — известное число стачек и стачечников в январе 1917 г. В графе «Б» сведения о политических стачках совпадают с общими, поскольку с начала 1917 г. фабричные инспекторы затруднялись квалифицировать стачки по направлению борьбы, условно считая, что все они являются политическими.

Таким образом, с 19 июля 1914 г. до 28 февраля 1917 г. в России в 5794 стачках во всех сферах производства приняли участие 3 млн 239.8 рабочих. Эти показатели превосходят данные фабричной инспекции, соответственно, в 1.9 и 1.6 раза. По некоторым губерниям в местных хрониках зафиксировано в 2-4 раза больше стачек, чем в официальных документах, особенно если учитывались металлургические заводы. В Петрограде число бастующих в 1915 г. оказалось выше на 29%, в 1916 г. — на 56%. В целом по Центральному промышленному /98/ району показатели возросли на 46.5%, а по Центральному чернозёмному — на 96%[48].

В 16 из 50 губерний и одной области с начала войны до февраля 1917 г. в год бастовало свыше 20 тыс. человек[49]. По регионам их число в этот период составляло в Центральном промышленном районе 1 250.5 тыс., на Украине 283.4 тыс., на Урале — 205.9 тыс., в Центральном чернозёмном районе — 96.7 тыс., в Нижнем и Среднем Поволжье — 50.1 тыс., на Кавказе и в Закавказье — 43.5 тыс., в Прибалтике — 39.7 тыс., в Сибири — 30.7 тыс., на Северном Кавказе — 26 тыс. Около 1/3 стачек и от трети до половины стачечников в России в 1915-1916 гг. приходилось на долю Петрограда. Всего же в Центральном промышленном районе в разные периоды 1915-1916 гг. происходило от 20 до 50% всех стачек в империи (пик пришёлся на 1915 г., когда доля стачечников достигала 2/3, в 1916 г. она сократилась до 1/3). При этом половина всех забастовщиков Центрального промышленного района в 1915-1916 гг. находилась в Московской губ. На третьем месте с большим отрывом шла Украина: в 1915 г. — 5%, а в 1916 г. — 12% от общего числа участников стачек. Тем самым, как отметил Кирьянов, количество бастующих с начала войны до февраля 1917 г. превзошло уровень 1901-1904 гг. в 6 раз[50]. Помимо забастовок к политическим выступлениям рабочих он отнёс и 128 их уличных демонстраций 1914-1917 гг.[51] Из них 69 прошли в Петрограде с 23 по 28 февраля 1917 г.

Современные отечественные исследователи нередко скептически оценивают роль партийных организаций в рабочем движении военного времени. Ещё в 1920-х гг. оно рассматривалось преимущественно как стихийное, но уже в 1930-1970-х гг. роль РСДРП(б) стала всячески преувеличиваться. Тем не менее, бесспорно одно: от проведения стачек и демонстраций в годы войны не отказались только большевики, к которым иногда присоединялись эсеры, также выпускавшие революционные листовки, но в неизмеримо меньшем масштабе. Меньшевики вплоть до 1917 г., как правило, возражали против открытых массовых выступлений. Положение изменилось лишь в самом конце 1916 г. в связи с деятельностью рабочих групп военно-промышленных комитетов[52].

Несмотря на систематические аресты и ссылки большевиков и связанных с ними рабочих, им удавалось с 1915 г. вести целенаправленную агитацию через подпольные группы и кружки более чем в 200 городах и посёлках. Их деятельность подтверждается сохранившимися 600 листовками, общий тираж которых в первый период войны доходил до 2 млн экз. и распространялся не менее чем в 100 населённых пунктах. Многие из них заканчивались призывом /99/ большевиков превратить войну империалистическую в гражданскую. Сотни известных членов социалистических партий (и ещё больше безвестных) поддерживали тогда связь с десятками легальных профессиональных рабочих журналов и организаций, вели пропаганду в фабрично-заводских больничных кассах, клубах и т. д. 23 февраля (8 марта) 1917 г. большевики (не одобрявшие тогда каких-либо «частичных» действий рабочих) выступали на ряде предприятий столицы с докладами, в которых рассказывали о Международном женском дне, разъясняли причины войны и призывали к борьбе с самодержавием[53].

Сегодня некоторые историки утверждают, что «революции неизменно идут сверху»[54]. Между тем именно антиправительственная и антивоенная стачка рабочих в феврале 1917 г. стала главной и определяющей силой «совершенно различных потоков, совершенно разнородных классовых интересов». Они «замечательно дружно слились» и «скинули обветшалую монархию»[55]. Империя пала под напором разнородных общественных сил — и либерально-оппозиционного движения, и «заговорщиков», в числе которых были представители генералитета, предпринимательских кругов и даже особы Императорской фамилии. Но, как пишет Ф. А. Гайда, тогда «последнее слово должна была сказать улица»[56]. И первыми на ней высказались в феврале 1917 г. рабочие Петрограда, а следом за ними - уставший от войны народ и общество.

* * *

В ходе дискуссий на международных коллоквиумах в 1990-1998 гг. в Ленинграде / Петербурге большое внимание уделялось облику российского пролетариата, характеру, содержанию и самостоятельной роли рабочего движения в историческом процессе и общественной жизни России (с учётом её многопартийности). Во многом под влиянием западной историографии начались поиски элементов гражданского общества в городском социуме, стали изучаться возможности и формы включения в него сравнительно небольшого слоя рабочих[57]. Это способствовало переосмыслению советских подходов к рабочей истории, которая в СССР с 1988 г. уже «официально» отделилась в секции общественно-политических наук от истории партий.

Коллоквиумы 1990-х гг. отражали наметившийся антропологический поворот в исторической науке, предполагающий отказ от описательного и признание необходимости многостороннего анализа прошлого. Действительно, изучение рабочего движения военного времени заставляет «оторваться от его тусклого отражения в зеркале статистики, ведущей арифметически подсчёт выступлениям и забастовкам»[58]. При наличии иных источников историк не может ограничиться только статистикой (как, впрочем, и игнорировать её). Ведь, по /100/ справедливому замечанию немецкого учёного Х. Ф. Яна, исследовавшего феномен патриотического подъёма в российском обществе в 1914 г., «никакими цифрами нельзя объяснить, какие чувства овладевали этими рабочими, когда они слышали или пели национальный гимн, как они воспринимали врага или, наконец, свою собственную страну»[59]. «Шовинизм» и чувство национального превосходства были чужды русским рабочим. И патриотизм (как «часть психоментального состояния социума военного времени») не мог вытеснить в их сознании социальных ожиданий и вовсе не исключал радикальных поисков справедливости и равноправия в обществе. Спад же стачечной активности в начале войны объяснялся мобилизациями и тем, что экономическое положение трудящихся пока не изменилось по сравнению с довоенным временем. По мнению Л. Хаймсона, психологическая дезориентация в обстановке репрессий и запрета забастовок влияла на рабочих гораздо сильнее, чем «общий психоз патриотизма»[60].

На коллоквиумах шла речь и о массовом «коллективном сознании», «стихийности», «сознательности» и «организованности» рабочего движения[61]. Российские учёные отмечали, что в коллективном поведении громадную роль играл «достаточно устойчивый и сложный по своему содержанию пласт массового сознания рабочих, механизм формирования которого пока далеко не ясен». По словам В. И. Бовыкина, «это сознание формировалось под воздействием экономических условий, социальной среды, бытовых традиций и нравственных устоев, просвещения, идеологической и политической пропаганды, текущих событий общественной жизни» и «существенно лимитаровало пределы влияния партий и ограничивало значение субъективного фактора в революционном процессе. В то же время оно само могло оказывать воздействие на политических лидеров и играть роль движущей силы революционного процесса»[62]. С этим были согласны и американские исследователи Д. Коенкер, У. Розенберг, X. Хоган. Вместе с тем участники коллоквиумов констатировали, что концепция стихийности «сохраняет лишь гипотетический характер», а теоретические споры должны опираться на анализ конкретных событий протестного движения — происхождения и хода каждой стачки, действий её участников[63]. Между тем до сих пор не выяснено, например, как развивались события 23 февраля 1917 г. Волнения вспыхнули почти одновременно на нескольких предприятиях, что свидетельствует об организованности стачек, которые, кстати, начались на Выборгской стороне, где до войны в июле 1914 г. строились баррикады. /101/

Но участвовали ли в протестах 1914 и 1917 гг. одни и те же рабочие или это были уже другие, пришедшие из деревни или с иных заводов?

Л. Хаймсон обратил особое внимание на необходимость учитывать глубокие «исторические корни» рабочего движения военного периода[64]. С середины XIX в. на фабриках и заводах сменилось не одно поколение трудящихся, быстро шло формирование потомственного пролетариата, особенно в механическом производстве. К 1914 г. примерно 50% занятых в крупной промышленности происходили из пролетарских семей[65]. Произошедшая за это время «революция в ожиданиях» выражалась в рабочих трудовых конфликтах[66]. Одновременно в индустриальных центрах наблюдался постоянный приток деревенских жителей. Поэтому бессмысленно противопоставлять рабочих крестьянам и отрицать «колоссальное влияние» села на их психологию.

Тем не менее, не следует недооценивать степень просвещённости русских рабочих. Так, группа американских учёных, работавшая в 1990-х гг. в открывшихся для иностранцев архивах, установила, что к 1914 г. петербургские металлисты отличались достаточно высоким уровнем социально-политической культуры, зрелостью и организованностью[67]. К февралю 1917 г. в России примерно 160-170 тыс. рабочих состояли в страховых больничных кассах; в немногих легальных и полулегальных профсоюзах насчитывалось 10-11 тыс. членов[68]. 80-90 тыс. человек являлись членами независимых кооперативов столицы. По данным К. Е. Балдина, с августа 1914 г. до февраля 1917 г. в них состояло около 1.5 млн человек. Эти организации не только защищали материальные интересы рабочих, но и вели просветительскую и политическую работу, испытывая воздействие пропаганды большевиков, меньшевиков, эсеров и «кооперативных реформистов»[69].

Д. Коенкер, анализируя поведение рабочих-печатников, пришла к выводу, что их самоидентификация формировалась в процессе «сочетания идеи, навязываемой сверху, и коллективного опыта отдельных членов социальных групп». Соответственно, на поведение рабочих во время массовых выступлений влияли не только их экономические интересы, но и социальное происхождение, место пребывания, грамотность, подовое и национальное самосознание и другие факторы. Как полагает исследовательница, «классовая позиция — /102/ очень абстрактная концепция», поскольку «жизнь общества была не столь проста»[70]. К тому же «отношения между субъективным классовым сознанием и партийностью тоже не поддаются твёрдому определению». Присоединение к той или иной партии могло объясняться не политическим мировоззрением, а повседневными обстоятельствами — автоматической или закономерной связи и тут не существовало. Партийное самоопределение зачастую зависело от присутствия на собраниях, участия в выборах, вступления в рабочие организации, комитеты, больничные кассы, профсоюзы, кооперативы[71]. Более того, как показал Л. Хаймсон, представители «рабочей интеллигенции», принимая участие в политике, могли не только следовать тактике большевиков или меньшевиков, но и занимать собственную позицию (например, в деле сотрудничества с военно-промышленными комитетами)[72].

Данные наблюдения заставляют по-новому оценить исследования историков советского времени, которые, несмотря на идеологическое давление, освещали участие в стачечной борьбе и организации «митинговых кампаний» не только большевиков и меньшевиков-интернационалистов, но и оборонцев[73]. Большое значение имеют и собранные ранее материалы о деятельности Рабочей группы ЦВПК, без характеристики которой сегодня невозможно представить историю Февральской революции[74]. Благодаря военно-промышленным комитетам в политическую жизнь Петрограда включился довольно значительный слой рабочих, «не менее сознательных», чем те, которые были охвачены большевистской пропагандой и агитацией[75].

С лета 1915 г. практически на всех заводах столицы возникли единые межпартийные группы, где встречались меньшевики-оборонцы, эсеры, большевики, межрайонцы, анархисты-коммунисты. В выборную кампанию оказались вовлечены тысячи людей (218 петроградских выборщиков избирались на 101 предприятии, где работали 220 тыс. человек). Поддерживая ведение войны до победного конца, участники этого движения готовили съезд для обсуждения продовольственного и жилищного положения трудящихся, их страховых, профсоюзных и кооперативных проблем. Рабочая группа ЦВПК сперва отказывалась от стачек, но осенью 1916 г., чувствуя, что теряет авторитет, поддержала агитацию за создание «ответственного правительства».

На коллоквиумах 1990-х г. справедливо критиковалась зависимость советской историографии от тенденциозно подобранных комплексов источников[76], а также отмечалось неразборчивое употребление таких понятий, как «рабочий класс», «массы», «низы» и др. В начале XX в. в них вкладывался зачастую разный смысл, и в документах они могут обозначать различные явления. К примеру, большевики считали «сознательными» тех рабочих, которые были связаны /103/ с их организациями, либеральные публицисты именовали так трудящихся с интеллектуальными запросами, своего рода элиту пролетариата, а в охранке это выражение использовалось как синоним революционности[77]. В результате, как говорил Д. Филд, порою трудно понять, «что это были за люди..., какой они видели свою роль в обществе и задачи, стоявшие перед ними»[78].

История рабочего движения в годы Первой мировой войны и сегодня в определенной степени зависит от литературы 1920-х гг. Несмотря на все этапы историографической перестройки, изначальный схематизм в ней так и не преодолён. И хотя в 1990-х гг. заметно усилился интерес к особенностям сознания и мироощущения трудящихся масс, самоидентификация рабочего человека в годы войны остаётся слабо изученной. Специального исследования требуют и антивоенные настроения пролетариата.

Политические стачки являлись своего рода барометром социальной напряжённости в стране. В конце 1916 — начале 1917 г. именно они создавали ту «критическую массу», без которой революция была невозможна. На её увеличение влияли ужесточение трудового законодательства и сохранение в военных условиях традиционной практики государственного управления. Действия рабочих имели для самодержавия роковое значение, став в конце февраля 1917 г. решающим фактором революционного процесса.

В то же время нарастание протестных настроений в России являлось результатом увеличения социальной мобильности масс военными мобилизациями, получения обществом сравнительно большей свободы и усиления вызванной войной общей экономической и политической дезорганизации. Сам по себе рост рабочего движения требовал перемен, но не вёл непосредственно к революции, хотя и создавал её предпосылки. Их осуществление во многом зависело от поражений на фронте, трудностей военного времени, политики самодержавия и предпринимателей, потерявших чувство меры от обогащения.

Сопряжённость показателей стачечного движения, промышленной конъюнктуры, материального и правового положения трудящихся могла бы показать истинное «лицо» войны, уяснить причины, способствовавшие росту активности рабочих и связанных с ними партийных (в первую очередь социалистических) организаций. В советской историографии пролетариат лишь усваивал революционные лозунги и воплощал их в жизнь. Однако в протестах принимали участие живые люди с надеждами и упованиями, заблуждениями и ошибками. Понимание тягот жизни рабочих в годы войны не менее важно, чем знание удачных или проигранных сражений. В настоящее время эта сторона истории тех лет ушла в тень. А между тем в годы войны массовые протесты рабочих подрывали авторитет власти не меньше, а в чём-то даже сильнее, чем оппозиционные кампании российской общественности.

В целом, рабочая история требует серьёзного обновления информационной базы и выявления сведений о конкретных людях. Рабочие, к сожалению, не оставили мемуаров, в лучшем случае сохранились записи их рассказов, сделанные во время юбилейных встреч участников революционных собраний. Собранные в 1920-х гг. сотрудниками архивов, они нередко подвергались цензуре Политиздата. Имеются также воспоминания лиц, контактировавших с рабочими в годы войны. Многое можно почерпнуть среди перлюстрированной корреспонденции, /104/ в делопроизводстве военной цензуры и Департамента полиции. В следственных делах царского Министерства юстиции находятся допросы участников протестных акций, раскрывающие психологию политически активных рабочих и их отношение к государству и антиправительственной агитации. Уклад жизни тех, кто стоял у «станка», характеризуется и в донесениях местных властей, и в статьях периодических изданий, и т. п. Личные дела рабочих крупных промышленных предприятий содержат данные об условиях труда в военное время, о социальном составе и грамотности, квалификации и зарплате. Настроения и мироощущение прослеживаются в фольклоре, в песенном и политическом репертуаре, в бытовавших в рабочей среде слухах и толках[79].

Для обобщения этого материала требуется специальное исследование, выполненное по единой целевой программе, разработанной ещё в 1990-х гг.[80] Её реализация на основе обширного круга архивных документов и публикаций центральной и местной печати способна представить рабочее движение во всём его многообразии. /105/

Статья была опубликована на сайте «Свиток».

[Оригинал статьи]

Бумажный источник: Российская история. № 3, 2015. С. 90-105.

По этой теме читайте также:

Примечания