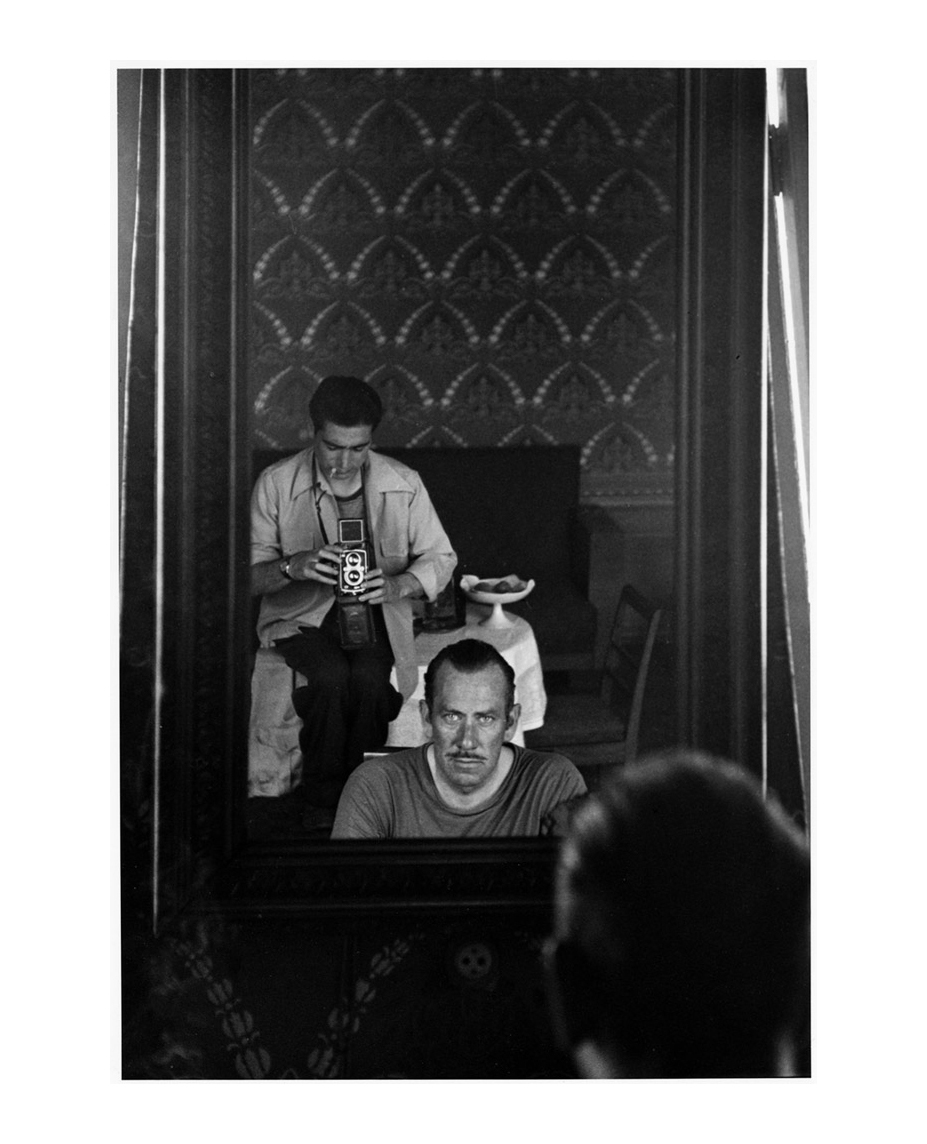

Путешествия западных литераторов и журналистов в Советскую Россию вполне можно выделить в особый жанр. От Джона Рида и Альберта Риса Уильямса, через Бертрана Рассела и Герберта Уэллса, Вальтера Беньямина и Джона Дьюи, Бернарда Шоу, Лиона Фейхтвангера, Андре Мальро — пишущие люди с Запада смотрели на происходившее на востоке Европы и делились своими впечатлениями. Чем отличается книжка писателя Джона Стейнбека и фотографа Роберта Капы? Во-первых, тем, что автор «Гроздьев гнева» и известный военный фоторепортер попали в Союз в самый момент опускания «железного занавеса». Шел 1947 год: речь Черчилля уже прозвучала, уже повисла угроза ядерной бомбы, но советская блокада Западного Берлина еще не началась, до Корейской войны было еще далеко. Во-вторых, они оба, прекрасно понимая, что хозяева в любом случае постараются предоставить им более или менее приглаженную картину советской действительности, сразу же отказались от глобальных обобщений. Они решили описать (Стейнбек) и заснять (Капа) только то, что увидят в поездке, стараясь зафиксировать как можно больше реалий из жизни простых людей.

«У русских должна существовать личная жизнь, о которой мы не можем ничего прочитать, потому что у нас никто не писал об этой жизни и никто не фотографировал простых людей. Мы договорились вот о чем. Мы должны постараться не критиковать и не хвалить, делать честные репортажи о том, что мы видели и слышали. Мы будем обходиться без редакционных комментариев и без выводов о том, что мы недостаточно хорошо знаем. Мы понимали, что увидим много непонятного, неприятного и неудобного, но за границей всегда так бывает. А еще мы решили, что если в репортажах и появится критика, то мы будем критиковать что-то только после того, как сами это увидим, а не раньше».

Последнее — принципиально важно. Стейнбек, находясь в обстановке начинающейся холодной войны прекрасно понимал, как слухи становятся материальной силой, как легко слух выдает себя за действительность: «Нам кажется, что сейчас самая опасная тенденция в мире — это желание верить слухам, а не собирать факты».

Конечно, многие читатели сразу захотят узнать, что авторы написали о сталинизме и советской идеологии того времени. Написали, и даже не удержались от обобщений — правда, более чем обоснованных. Во время посещения музея Ленина они обнаружили, что «здесь представлена та история, которую хотелось бы иметь, а не та, что была на самом деле». Им бросилось в глаза, что в экспозиции полностью отсутствовал Троцкий, которого для посетителей музея будто бы «вообще никогда не существовало». Стейнбек и Капа достаточно знали историю для того, чтобы понимать — «Троцкий оказал большое влияние на русскую революцию».

Музеефицированный Ленин их тоже потряс:

«В музее собрано все, что касается этого человека. Все, кроме юмора. Здесь нет никаких доказательств того, что он за всю жизнь хотя бы однажды подумал о чем-то смешном, рассмеялся от всего сердца, побывал на веселой вечеринке. Уверен, что все это было, но, похоже, историкам не разрешили об этом упоминать».

Как мы понимаем, улыбающийся Ленин не вписывался в скроенный для него Сталиным идеологический образ.

Конечно, Стейнбека удивило и потрясло количество изображений Сталина, масштабы которых порой «вообще выходят за рамки разумного». Когда Стейнбек и Капа стали задавать вопросы, то они получили — в 1947 году! — ответы, которые, если были бы названы фамилии собеседников, вполне могли привести их в ГУЛАГ.

«Один из ответов заключался в том, что русский народ привык к изображениям царя и царской семьи, а когда царя свергли, его нужно было кем-то заменить. Другой ответ состоял в том, что образу мыслей русских свойственно поклонение иконам, а сталинские портреты и являются такими иконами. Третьи утверждали, что Сталину самому все это не нравится, он просил прекратить эту практику. Нам, впрочем, казалось, что если что-то не нравится Сталину, то оно мгновенно исчезает...»

Заметьте, Стейнбек не сам выдвигает тезис о схожести культа Сталина с религиозным культом, а предоставляет возможность говорить своим собеседникам. Сам же он не настаивает на оценках, оставляя право судить читателям.

И все-таки вопросы идеологии были для Капы и Стейнбека не главными. Они хотели писать о людях — а об идеологии лишь в той мере, в какой она вмешивалась в частную жизнь.

Что по-настоящему потрясло Стейнбека — это жизнь на руинах. Люди после войны в буквальном смысле жили в подвалах разрушенных домов и работали на заводах, которые дают продукцию и в это же время восстанавливаются. Именно о таких людях Стейнбек пишет одновременно с жалостью и восхищением. Девушки, танцующие друг с другом в сельском клубе, потому что парней их возраста почти не осталось в живых после войны, работа в колхозе — ручной труд, такой же, как «тысячелетие назад», и вновь руины.

В Сталинграде они увидели эту жизнь воочию:

«Из окон нашей квартиры мы наблюдали, как из большой груды обломков неожиданно появлялась девушка, на бегу в последний раз проводившая по волосам расческой. Опрятно и чисто одетая, она пробиралась сквозь сорняки, направляясь на работу. Как это удавалось женщинам, мы не понимали, но они, живя под землей, ухитрялись опрятно выглядеть и сохранять гордость и женственность».

Видели они и другое — очень красивую сумасшедшую девочку, жившую в какой-то норе и собиравшую на помойке объедки. Она как будто свидетельствовала о том, что пережил город во время сражения. К сожалению, бдительные советские цензоры изъяли те негативы Капы, на которых была запечатлена эта девочка... Пожалуй, именно послевоенный Сталинград сильнее всего задел автора «Русского дневника»:

«Вспоминались девушки, выходящие из подземных нор и поправляющие волосы, да маленький мальчик, который каждый вечер приходит к своему отцу на братскую могилу. Это были не пустые и аллегоричные фигуры. Это были простые люди, на которых напали и которые смогли себя защитить».

Как люди в разрушенных Сталинграде, Киеве и других городах живут, выживают, находят в себе силы жить и работать? Стейнбек приходит к важному выводу, который одновременно объясняет причины многих советских успехов (конечно, наряду с ролью государства и в том числе — государственного насилия): «Если какой-либо народ и научился жить надеждой, извлекать из надежды энергию, то это русский народ». Историкам трудно описать и показать этот фактор развития советского общества, но Стейнбек убедительно показывает, что без его учета многое в СССР остается непонятным.

Однако, несмотря на вышесказанное, пафос в «Русском дневнике» встречается очень редко. Ирония и самоирония в рассказе о путешествии Стейнбека и Капы (в книгу включена даже шутливая «официальная жалоба» Капы на условия его работы и особенности характера Стейнбека), пожалуй, превалируют. Эта мягкая, спокойная, доброжелательная ирония не может не подкупить читателя. Стейнбек не становится в позу судьи или отстраненного наблюдателя — его наблюдение вовлеченное, эмоциональное и, самое главное, не претендующее на истину в последней инстанции. Он просто дает читателю увидеть СССР своими глазами, и именно такой подход оказывается крайне удачным.

Конечно, без потемкинских деревень дело не обошлось. Как свидетельствуют воспоминания сопровождавшего Капу и Стейнбека Ивана Хмарского, во время поездки в колхоз все говорившие с гостями работницы были заранее проинструктированы, а в качестве шофера был приставлен сотрудник МГБ. В Грузии, в украинском колхозе было сделано все, чтобы создать у гостей ощущение богатой жизни. Но эти факты отнюдь не обесценивают наблюдений Стейнбека: ту самую жизнь обычных людей было почти невозможно спрятать за показухой (тем более, что для советских властей Стейнбек и Капа вовсе не были такими величинами, ради которых надо было бы как следует стараться в деле очковтирательства). В ответ на обвинения в том, что Стейнбек и Капа поверили показухе, они отвечали: «Согласен: эти люди действительно устроили для нас шоу, как устроил бы шоу для гостей любой фермер из Канзаса. Они поступили так же, как поступают американцы».

Так, вопреки желанию цензоров и «сопровождающих», Стейнбек делает одно очень точное наблюдение:

«В Москве маленькие сгустки и колонии капитализма продолжают жить и копошиться повсюду. Это люди, действующие на черном рынке. Это водители, которые „арендуют” машины своих работодателей [для частного извоза]. Это все те „леваки”, которые с неизбежностью возникают всюду, где можно что-то сдать в аренду или продать. А везде, где есть „леваки”, — будет капитализм».

Фактически, здесь Стейнбек заметил то, что впоследствии, через много лет, приведет к краху советской системы — функционирование теневой экономики, разъедающей государственную монополию.

И это наблюдение, и многое другое, о чем уже шла речь выше, показывает, между прочим, что пресловутая теория тоталитаризма на самом деле ничего не объясняет. Тотальный контроль над личной жизнью людей, над «черным рынком», над семьей даже в сталинском СССР времен апогея «культа личности» был невозможен. Находились люди, которые откровенно говорили с иностранцами, воровали из госказны; кто-то восхищался американскими фильмами и танцевал в клубах. Тотальный контроль над жизнью людей пока возможен только в антиутопиях Оруэлла, Хаксли и других корифеев жанра. А реальную жизнь нам позволяют представить — со всеми возможными оговорками — такие документы, как «Русский дневник» Джона Стейнбека и фотографии Роберта Капы.

Но есть и еще один вывод, который может сделать читатель этой книги. В условиях начавшейся Холодной войны, когда «русские» уже демонизировались американскими СМИ, а до апогея антисоветской и антикоммунистической пропаганды — «охоты на ведьм» и маккартизма — оставались считанные годы, авторы сохраняли непредвзятость. Речь не только о беспристрастном фиксировании фактов, но и о подходе к советской действительности: Стейнбек и Капа отнюдь не смотрят на нее свысока, не позиционируют себя как представители страны с априори более совершенным строем. Конечно, советская жизнь показана ими не лишенной своих странностей. Особенно Стейнбека и Капу удивляла ее тотальная бюрократизация и то количество бумаг, которое должно было быть оформлено для совершения каждого простого действия. Они с юмором описывают действия таможенников и странные порядки в гостиницах, а также неразбериху в аэропортах и вообще своеобразие транспорта, на котором им приходилось передвигаться по стране. Но вместе с тем СССР не предстает в этой книге неким зазеркальем, параллельным миром, где живут насмерть запуганные люди. Молодежь в МГУ, отмечают они, ведет себя точно так же, как американские студенты. С колхозниками авторы находят общий язык, обсуждая проблемы сельского хозяйства. В процессе общения с разными людьми Стейнбеку и Капе становится совершенно очевидно, что эти люди на самом деле прежде всего хотят одного — сохранения мира. «Они говорят только о вторжении в свою страну, и они боятся этого вторжения, потому что у них уже был такой опыт. Снова и снова они спрашивают нас: — Нападут ли США на нас? И никогда никто не говорит: „Мы пошлем наши бомбардировщики” или „Мы вторгнемся...”» Общий тон сочувствия, которым в книге отмечены эпизоды, связанные с последствиями войны, неслучаен: и Роберт Капа, и Джон Стейнбек были военными корреспондентами, поэтому ценность мира не вызывала у них сомнения. В этом они полностью сходились с теми жителями СССР, которых встречали во время своего путешествия. Резюмируя «Русский дневник», Джон Стейнбек пишет: «Мы увидели, что русские — это тоже люди... А хотят они того, чего хотят все: жить хорошо, со все большим комфортом, в безопасном мире».

24 апреля 2017 г.

По этой теме читайте также: