Варлам Шаламов известен прежде всего как автор «Колымских рассказов» (далее — «КР») — пяти эпических циклов о сталинских лагерях и примыкающих к ним «Очерков преступного мира». Но от внимания исследователей и читателей часто ускользает все остальное наследие Шаламова.

Особое место в творчестве Шаламова занимают его воспоминания о 1920-х годах. В них он пишет о своих современниках, рисуя часто лаконичные, но яркие портреты как тех людей, с которыми его связывали длительные отношения, так и тех, знакомство с которыми было мимолетным. Среди героев мемуарных очерков и записок Шаламова А.В. Луначарский, теоретики ЛЕФа, В.В. Маяковский, А.К. Воронский, Л.М. Рейснер, Н.Н. Асеев, Б.С. Южанин и многие другие. Воспоминания Шаламова о двадцатых годах представляют собой настоящий портрет эпохи (создать который и составляло задачу автора), не менее выразительный, чем у В.П. Катаева, Н.Я. Мандельштам, О.Д. Форш, А.Б. Мариенгофа, И.Г. Эренбурга.

Обращает на себя внимание тот факт, что Шаламов в этих воспоминаниях старается назвать как можно больше имен, сделать перечисление как можно более полным. Упомянуть всех, с кем он сталкивался, кто представлял разные культурные пласты этого периода.

Необходимо напомнить, что 1920-е годы были временем расцвета молодой советской литературы, временем разнообразных художественных поисков и экспериментов в атмосфере общественного и эстетического плюрализма, еще не обузданного жестким политическим диктатом последующей эпохи (сталинской). Воспоминания Шаламова «Двадцатые годы» ярко передают эту атмосферу. При этом возможности писателя были ограничены тем условием, которое поставила ему Л.И. Скорино, критик /149/ и член редколлегии журнала «Знамя», с которой Шаламов был знаком еще по 1930-м годам. Беседа с нею состоялась в начале 1960-х годов, о чем выразительно написал Шаламов:

«В “Новом мире” с успехом публиковались мемуары Эренбурга, и в умилении Скорино сказала:

– Вот вы бы, В.Т., написали. Вы столько видели, были здесь в двадцатые годы.

Скорино бывала у меня, когда я работал в журнале, жил в Чистом.

– Написали <бы> про двадцатые годы — мы напечатаем.

Я сказал, что двадцатые годы — это эмбрион нового общества, это годы, где в зачаточном виде изобрели все преступления и все благодеяния дальнейшего — могу написать.

– В таком аспекте нам не надо.

– Тогда я дам в чисто литературном аспекте.

Так почти по заказу “Знамени” я и написал “Двадцатые годы”» [7; 407].

Но и «чисто литературный аспект» встретил сопротивление редакционной цензуры в «Знамени», в результате чего эти воспоминания Шаламова были опубликованы лишь в 1987 г. в журнале «Юность» (№ 11, 12). Тем не менее писателю удалось, хотя и фрагментарно, написать об общественно-политической атмосфере 1920-х годов (в очерках «Москва 20–30-х годов»), а об «изобретении преступлений дальнейшего» он подробно рассказал в «Вишерском антиромане». Все это является своеобразной летописью эпохи, но прежде всего «летописью души», как не раз подчеркивал Шаламов, говоря о своей автобиографической прозе. Другими словами, он выступает в этих текстах не как историк, а как свидетель-художник со своим индивидуальным взглядом.

В январе 2012 года мне довелось брать интервью у Евгения Борисовича Пастернака, который был знаком с Варламом Шаламовым. Помимо прочего, он сообщил: «Он с нами разговаривал о своих занятиях русской историей, ему хотелось написать что-то вроде русской истории по Шаламову. На что у него были огромные данные»[1].

Можно подумать, что речь идет об особом проекте Шаламова, в который должны были сложиться его исторические штудии, о которых дальше пойдет речь в этой статье. Но так можно думать, только забывая о принципах «новой прозы» Шаламова. /150/

На самом деле, Шаламов свою версию русской истории написал, вернее, почти написал. Но в отличие от Солженицына, его работа не стала отказом от литературы, отвержением литературы — как «Красное колесо», к которому относятся по-разному в зависимости от идеологических предпочтений, но которое почти никто не в состоянии прочитать целиком.

В своем эссе «о новой прозе» Шаламов пишет: «Даже в познавательной части “Колымских рассказов” — новая запись русской истории, самых скрытых и страшных (страниц) — от Антонова до Савинкова — от “Эха в горах” до “Исландской саги”»[2].

Здесь я оставляю в стороне одну из центральных проблем в изучении творчества Шаламова — проблему документальности «КР», о которой уже немало сказано, в том числе и в этом сборнике, и перехожу сразу к тому, что находится за ее пределами.

Жанр биографии до сих пор остается недостаточно исследованным в литературоведении. В российской традиции одной из основополагающих работ по этой теме является книга Г.О. Винокура «Биография и культура», в которой нарисован «идеальный тип» биографии. Стоит обратить внимание на несколько тезисов из этой работы Г.О. Винокура:

«Наряду с искусством, наукой, политикой, философией и прочими формами нашей культурной жизни существует, очевидно, в структуре духа некая особая область, как бы отграниченная, специфическая сфера творчества, содержание которой составляет не что иное, как личная жизнь человека»[3].

«Весь контекст социальной действительности в ее исчерпывающей полноте — вот тот матерьял, из которого история лепит биографию»[4].

«Историку здесь уясняется во всяком случае многое. Погребальный звон здесь — последнее звено в той цепи фактов и наблюдений, в которых биограф прозревает конечный смысл всего пережитого и содеянного его героем. То, что здесь прозревается, есть в конце-концов не что иное, как с у д ь б а [разрядка Г.О. Винокура — С.С.]. Я решаюсь избрать именно этот термин, несмотря на то, что отдаю себе отчет в тех затруднениях и опасностях, которые связываются с этим словоупотреблением. Но как иначе назвать это жизненное единство, постигаемое и усваиваемое нами в его собственном внутреннем законе?»[5]

При этом, согласно Винокуру, идеальное не должно подменяться типичным: /151/

«Через врата биографии как истории личной жизни мы входим тогда в область, которую можно было бы назвать областью философской биографии»[6].

Обратим особое внимание на эту последнюю мысль. В черновиках рассказа «Золотая медаль» есть фраза: «Судьба Климовой типична», — которая затем была автором зачеркнута, жирно и зло замазана[7].

Шаламов, как известно, в значительной степени вынес свои принципы «новой прозы» из эстетических дискуссий 1920-х годов[8]. Видимо, и этот подход к написанию биографий он берет из того же времени, причем неважно, читал ли он работы Винокура, которые уже были к тому времени написаны.

Биографии Шаламова — именно того философского свойства, о котором писал в своей работе Г.О. Винокур. И для филолога-лингвиста, и для писателя-лагерника очевидно, что биография — это, как сказали бы сейчас, макроистория, причем философия не в меньшей степени, чем история.

Следует отметить, что и в художественных, и в документальных произведениях Шаламова на первом месте стоит именно человек, человеческая судьба, воплощающая в себе портрет эпохи, не типичная, не ординарная, но воплощающая эпоху именно своей неординарностью. Личность, которая испытывает пределы, рамки своего времени именно потому, что оказывается неповторимым ее порождением.

Л.П. Репина, один из ведущих российских специалистов по проблематике исторической памяти в программной статье «Персональные тексты и “новая биографическая история”: от индивидуального опыта к социальной памяти» писала:

«Приходится с сожалением констатировать, что даже в лучших образцах “персональной истории” <…> весьма существенная в данном контексте проблема перехода от индивидуального опыта к социальной памяти не только не решается, но нередко даже не артикулируется»[9]. /152/

Задача Шаламова и заключалась в том, чтобы решить именно ту проблему, которую ставит современный историк. Биографии людей рассказываются с целью их возвращения в пространство социальной памяти.

Конечно, проблема памяти стояла перед Шаламовым в связи с «Колымскими рассказами». Но за пределами лагерной темы — безусловно, главной для Шаламова — находился еще один важнейший мотив.

Шаламов ощущал себя человеком 1920-х годов, высоко ставил это время и прямо идентифицировал себя с поколением молодежи — опоздавшей к штурму неба (Шаламов часто использовал эту фразу Маркса) — к революции:

«Это младшие братья, сыновья, дочери тех, чьими руками делалась революция. Люди, отставшие от времени по своему возрасту и пытавшиеся догнать время гигантским скачком, располагая только тем разрушительным оружием, с которым шли в бой их отцы. Конечно, это была фантастика из фантастик, по жертвенности превосходящая поколение, делавшее революцию» [5; 314].

Свои занятия жанром биографии Шаламов объяснил в программном эссе «О прозе»:

«Огромный интерес во всем мире к мемуарной литературе — это голос времени, знамение времени. Сегодняшний человек проверяет себя, свои поступки не по поступкам Жюльена Сореля, или Растиньяка, или Андрея Болконского, но по событиям и людям живой жизни — той, свидетелем и участником которой читатель был сам.

И здесь же: автор, которому верят, должен быть “не только свидетелем, но и участником великой драмы жизни”, пользуясь выражением Нильса Бора. Нильс Бор сказал эту фразу в отношении ученых, но она принята справедливо в отношении художников.

Доверие к мемуарной литературе безгранично. Литературе этого рода свойствен тот самый “эффект присутствия”, который составляет суть телевидения. <…>

Сегодняшний читатель спорит только с документом и убеждается только документом. У сегодняшнего читателя есть и силы, и знания, и личный опыт для этого спора. И доверие к литературной форме. Читатель не чувствует, что его обманули, как при чтении романа» [5; 144‒145].

Шаламов не только декларировал и реализовал новый подход к документу в художественной прозе, он создал несколько документальных биографий в самом прямом смысле, работая с архивными источниками, сохраняя при этом пафос и поэтику некоторых «КР».

Главная цель всех биографических текстов Шаламова — не дать забыть, «не допустить, чтобы было скрыто имя». Иногда такой очерк становится основой для художественной новеллы. Примеров масса: это зарисовки, /153/ рассыпанные по «КР», по антироману «Вишера», в эссе, — о Борисе Южанине, Маяковском, Асееве, Брике и многих других[10].

В текстах Шаламова встречаются три типа биографий:

1) Биографии-очерки, биографические эссе, литературные портреты — в воспоминаниях и автобиографических заметках. Сюда относятся воспоминания о Борисе Пастернаке, Анне Ахматовой, Сергее Есенине и т.д.

2) Биографии-новеллы о реальных людях, встроенные в ткань «Колымских рассказов», антиромана «Вишера». (К этому типу текстов относятся биографии Тамарина-Мирецкого («Хан-Гирей»), Георгия Демидова («Житие инженера Кипреева») и т. д. Биографии конкретных людей становятся здесь основой для художественного обобщения (именно для «перехода от индивидуального опыта к социальной памяти»), — и это еще одна причина, почему «КР» не должны, не могут рассматриваться как простое свидетельство, мемуар, чем часто грешат некоторые историки.

3) Но есть и еще один тип биографий, встречающийся у Шаламова — это документальные биографии, в которых автор непосредственно выступает не только как художник, не только как мемуарист-свидетель, но и как исследователь-историк. Эти документальные биографии, которые вбирают в себя художественные особенности первого типа (новеллы и очерка), но при этом отличаются рядом особенностей. К ним следует отнести рассказ «Золотая медаль», посвященный Наталье Климовой и Наталье Столяровой; повесть «Федор Раскольников» об известном большевике, и отчасти — план очерка-романа «Берзин». Но если в первых случаях речь шла именно о героях для Шаламова, память о которых должна быть утверждена, то фигура Берзина совершенно иная. Начальник вишерских лагерей, первый директор «Дальстроя» Э.П. Берзин — отнюдь не идеал для Шаламова, но личность, требующая, по его мнению, особого исследования[11]. /154/

Конечно, подобное деление условно. Говоря о жанровой специфике биографий в творчестве Шаламова, надо обратиться к его собственным принципам, сформулированным в заметках о своей прозе (из письма к И.П. Сиротинской):

«Управления памятью не существует, а художественная память, ее потребность много отличается от памяти научной. <…> Творчески совершенно все равно — пишется ли публицистическая статья или поэма, или рассказ, или очерк, или роман, только напряжение должно быть определенного вида, вовсе не такого, который требуется для подбора материалов исторической работы, научной работы, литературоведческого произведения» [6; 497].

Этот — научно-исторический — тип работы был знаком Шаламову не понаслышке. Начал он им заниматься, еще работая внештатным журналистом в журнале «Москва» в 1957‒1958 годах, когда работал над статьями о Чайковском, о «Красной нови» и т.д. Там он выступал именно как исследователь, как историк.

Таким образом, с помощью этих трех типов биографий и пишется «русская история ХХ века» по Шаламову. Пишется через биографии тех, кого сталинизм пытался вычеркнуть из этой истории, о которых Шаламов мог свидетельствовать не просто как наблюдатель, рядовой участник событий, но и как один из немногих уцелевших. Сам этот факт давал его свидетельству — с точки зрения самого Шаламова — силу истины.

В этом контексте следует рассматривать попытки Шаламова создать художественно-документальные произведения, посвященные историческим деятелям: эсерке-максималистке Наталье Климовой[12] и известному большевику Федору Раскольникову.

* * *

Замысел биографии большевика Федора Раскольникова (Ильина), насколько можно судить по отрывочным архивным данным, начал складываться у Шаламова в 1963 году.

Но ещё раньше, в письме Пастернаку в 1953 г. Шаламов вспоминает жену Раскольникова — революционера и писателя Ларису Рейснер:

«Имя Вы ей дали очень хорошее. Это лучшее русское женское имя. Для меня оно звучит особенно и не только потому, что я очень люблю “Бесприданницу” — героиню этой удивительной пьесы, необычной для Островского. /155/ А еще и потому, что это имя женщины, в которую я романтически, издали, видев раза два в жизни на улице, не будучи знакомым, был влюблен в юности моей, сотни раз перечитывал книги, которые она написала, и все, что писалось о ней. И видел, как ее в гробу выносили из Дома печати. На похороны Ларисы Михайловны Рейснер я не имел сил идти. Но обаяние ее и теперь со мной — оно сохраняется не памятью ее физического облика, не ее превосходными книгами, начисто изъятыми давно из библиотек, не ее биографией, блестящей и стремительной — оно сохраняется в том немногом хорошем, что все-таки, смею надеяться, еще осталось во мне противу всяких естественных законов» [6; 37].

В записях Шаламова упоминается и проза Рейснер, которую, впрочем, Шаламов в 60-е годы ставил не очень высоко:

«Я когда-то увлекался прозой Ларисы Рейснер — он и сама-то была красавицей, но потом увидал, что излишняя цветистость только тяжелит стиль, мельчит мысль. В прозе этой много краснобайства — порок для литератора очень большой» [5; 93].

В мемуарном очерке «Пастернак» 60-х годов приводится следующий диалог:

«Вы знали Рейснер, Борис Леонидович?

‒ Знал. Познакомился на чьем-то докладе, вечере. Вижу — стоит женщина удивительной красоты и что ни скажет — как рублем подарит. Все умно, все к месту. Обаяния Ларисы Михайловны, я думаю, никто не избег.

Когда она умерла, Радек попросил меня написать стихотворение о ней. Я написал “Иди же в глубь преданья, героиня”.

‒ Оно не так начинается.

‒ Я знаю. Но суть — в этих строках. В память Ларисы Михайловны я дал имя своей героине из “Доктора Живаго”» [4; 603].

Что привлекает Шаламова в Рейснер, кроме юношеского восхищения и влюбленности?

Из письма Ларисы к матери 1922 года:

«Милая мама, я выходила не за буржуа с этикой и гладко-вылизанной, как Lesen-all, линией поведения, а за сумасшедшего революционера. И в моей душе есть черные провалы, что тут врать... Мы с ним оба делали в жизни черное, оба вылезали из грязи и “перепрыгивал” через тень… И наша жизнь — как наша эпоха, как мы сами. От Балтики в Новороссийск, от Камы — к апельсиновым садам Джелалабада. Нас судить нельзя, и самим нечего отчаиваться. Между нами, совсем по секрету — мы — уже прошлое. Мы — долгие годы, предшествовавшие 18 году, и мы Великий, навеки незабываемый 18 год. И НЭП, и то, что за ним — потомки, вторая революция, следующая родовая спазма, выбрасывающая 10 и 100-летиями утопию в “настоящее”. /156/

Мы счастливые, мы видели Великую Красную чистой, голой, ликующей навстречу смерти. Мы для нее умерли. Ну, конечно, умерли — какая же жизнь после нее святой, мучительной, неповторимой»[13].

Рейснер, как и Наталья Климова — «человек девятого вала» и, судя по процитированным выше словам Шаламова, тот человек, кто повлиял на него самого. Который не «опоздал к штурму неба», в отличие от шаламовского поколения, и судьба которого позволяет понять их эпоху.

Таким же человеком был и Фёдор Раскольников. Одна из частей посвященного ему произведения называется — «Последний бой мичмана Ильина»:

«Раскольников подвергает резкой критике только что предъявленный миру “Краткий курс” и обвиняет Сталина в намерении исказить историю. Мы знаем из переписки с Бонч-Бруевичем, какое огромное значение придавал Раскольников истории и притом марксистской истории, считая себя специалистом не только по Октябрю, но и по истории. Он создал исторический журнал “Пролетарская революция”. И вдруг такой неожиданный сюрприз, как “Краткий курс” с искаженными событиями, самой грубой мазней. Он обвинил Сталина, что тот присвоил себе заслуги умерших. <…> Остались его письма из Кабула, из Таллинна, Копенгагена, Софии. Послы пишут на хорошей бумаге, и письма всего этого времени выдержат длительное хранение, уверенно будут себя чувствовать в бессмертии. Но дороже всех документов останется удостоверение, выданное Реввоенсоветом на имя командующего Волжской флотилией. Это удостоверение настолько истерто от частого употребления и перегнуто по карману гимнастерки, что сразу можно понять, как часто приходилось предъявлять этот мандат в бессмертие» [7; 101‒102].

Внимательный читатель узнает в названии этой главки из жизнеописания Раскольникова название самого героического колымского рассказа — «Последний бой майора Пугачева». Нет сомнений, Шаламов специально использует это непонятную ни для кого — разве что кроме читателей самиздата — аллюзию.

Этот последний бой Раскольникова — принципиальный для Шаламова — это бой со сталинизмом вообще и с переписыванием истории в частности. Помимо «Открытого письма к Сталину» и статьи-заявления «Как меня сделали врагом народа» Шаламова интересуют в наследии Раскольникова и его размышления о значении революции и термидоре. Сам Раскольников написал пьесу, посвященную этой проблеме, но на материале Французской революции — пьесу «Робеспьер», которая даже была поставлена /157/ и шла как в СССР, так и, например, во Франции. Шаламов обращает внимание на отзыв Бонч-Бруевича о «Робеспьере», где, помимо прочего, есть и такие строки: «“Робеспьер” должен быть поставлен в настоящее время на сцене во чтобы то ни стало и как можно скорее. Именно теперь она необходима, так как она должна сильно поднимать дух истинных революционеров <…>» (17. 11. 1930)[14].

Это написано именно тогда, когда в СССР вовсю устанавливалась сталинская диктатура, а Шаламов за борьбу с ней сидел в Вишерских лагерях.

В 1973 году Шаламов тщательно работает в архиве — в отделе рукописей «Ленинки». В делах фондов В.Д. Бонч-Бруевича и Л.М. Рейснер на листах пользования осталась подпись Шаламова. Он собирает о Раскольникове информацию с не меньшей скрупулезностью, чем раньше собирал информацию о Климовой. В те годы Шаламов был уже нездоров, работалось ему явно нелегко, однако в фонде Шаламова в РГАЛИ осталось две толстые тетради архивных выписок, большая часть которых — это тщательно переписанные послания Раскольникова Л.М. Рейснер из Кабула. Как и в случае с письмами Климовой, Шаламов считает письма Раскольникова важнейшим источником для реконструкции его личности и важнейшим «человеческим документом»:

«Письма Раскольникова к Рейснер, как бы ни был односторонен их поток, как бы ни велик размер, каждое из этих писем <…> отнюдь не многословно, там каждое слово выверено логически и этически. Это подробная исповедь большого человека, героя. В этих письмах Раскольников ничего не стыдится, он только гордится, что заставляет себя вывернуть душу. Но остались гордость, самолюбие, весьма (ценная) способность для познания мира».

Он был уверен, что письма Раскольникова следует публиковать полностью, точно так же, как и письма Натальи Климовой[15]. /158/

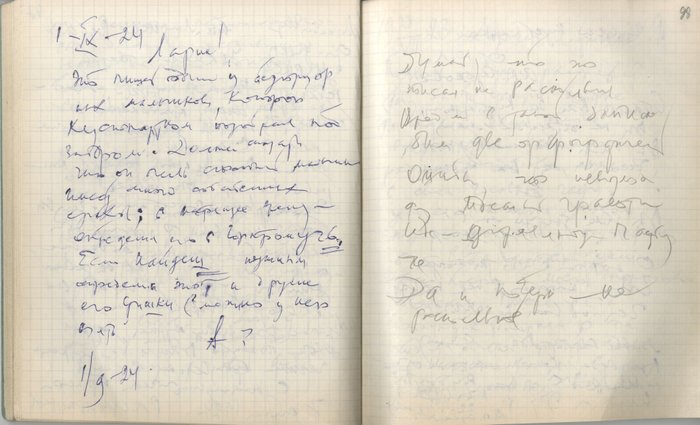

Скрупулезность работы Шаламова над рукописями Раскольникова показывает следующий пример. Рядом с копией листа письма от 1 сентября 1924 года, в тетради находится комментарий Шаламова: «Думаю, это писал не Раскольников. Вряд ли в такой записке было бы две орфографические ошибки»[16].

Из конспекта В.Т. Шаламова переписки Ф.Ф. Раскольникова и Л.М. Рейснер. РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 2. Ед. хр. 171. Л. 97 об-98

|

В тексте повести этот эпизод также нашел отражение: «Раскольников был абсолютно грамотный человек, весьма искушенный в литературных оборотах, опытный журналист, написавший сотни статей» [7; 96].

Материалы Шаламов собирал не только в библиотеке, в отделе рукописей, но и искал у букинистов. Рядом с черновиком стихотворения, посвященного Раскольникову, сохранился лист с записью:

«Через букинист[а] [нрзб]

1) Раскольников

«На боевых постах» 1964

2) А.Константинов

Ф.Ф.Раскольников

3) [нрзб.]

4) Все книги Раскольникова

Рассказы Комфлота

Речь

Робеспьер»[17]

Но наряду с занятостью текстологической работой Шаламов остается лириком. В эпиграфе к «Раскольникову» он сам писал: «Я хочу стать специалистом не только по почерку Раскольникова, я хочу стать специалистом по его душе» [7; 85]. Как и в «Золотой медали», Шаламов вводит в повесть свое «я», прямой диалог со своим героем — именно так — «мой герой» — он называет Раскольникова в названии одной из главок очерка. В начале Шаламов пишет:

«Сначала я хотел сравнить три эстрады, три палубы его жизни. Эстраду Коммунистической аудитории 1-го МГУ осенью 1927 года, дымящиеся доски Народного дома, цирка “Модерн” в Петрограде летом 17-го года и верхнюю палубу дредноута “Свободная Россия” перед его затоплением 18 июня 1918 года — три даты, три эстрады. Но потом я понял, что в жизни этого красноречивого солдата было слишком много таких палуб и эстрад» [7; 85].

А затем Шаламов подчеркивает /159/ личное знакомство — воспоминание о выступлении Раскольникова в 1-м МГУ в конце 20-х годов.

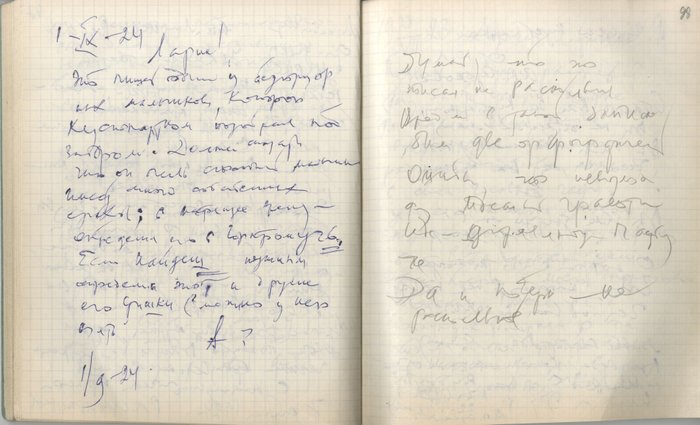

Фёдор Раскольников

|

Конечно, главное, что сделало Раскольникова не просто персонажем, но героем шаламовской прозы — его открытое письмо Сталину. Но не только. Еще — причастность миру культуры, носителю культуры, которого сменили во власти сталинские бесцветные бюрократы. Для многих современных читателей и даже специалистов странно узнавать следующие факты из переписки Ф.Ф. Раскольникова с его близким другом и учителем на литературном поприще — В.Д. Бонч-Бруевичем, который был не только соратником Ленина, но и создателем московского Литературного музея. Раскольников, который в 1930-е последовательно был полпредом в Эстонии, Дании и Болгарии, ищет для Бонч-Бруевича рукописи русских писателей и революционеров, закупает их у антикваров, копирует, выступая не как простой агент, но как квалифицированный сотрудник. Раскольников эмоционально реагирует на публикацию воспоминаний А.Л. Толстой, называет её с Чертковым сторону в споре вокруг наследия Толстого — «ужасной», а также характеризует С.А. Толстую как умную мещанку, заставлявшую Толстого писать и потому игравшую в его жизни положительную роль[18].

Также выясняется, что революционер Раскольников знает единственного в СССР специалиста по художнику Александру Иванову (автору картины «Явление Христа народу»), который может проконсультировать относительно найденного советским полпредом письма[19]. В Прагу Раскольников отправляет другому революционеру-полпреду А.Я. Аросеву деньги для копирования рукописей русских писателей из Славянской библиотеки и закупок у антикваров. А в своем последнем письме из сохранившей в архиве подборки Раскольников просит своего друга Бонч-Бруевича перепечатать одну статью для его работы «Лев Толстой и Н.Е. Федосеев[20]».

В тексте повести немало фраз, которые с первого взгляда могут показаться проявлением официоза. Шаламов подчеркивает, что именно Раскольникову принадлежат слова о линии от Февраля к Октябрю как «ленинской прямой». Недоумение могут вызвать последние слова повести: «В 1964 году Особая комиссия не только возвратила доброе имя Федору Федоровичу Ильину-Раскольникову, но и признала его письмо Сталину образцом выполнения партийного долга в трудных условиях» [7; 102]. /160/

Откуда этот стиль у Шаламова? Откуда в стихотворении, посвященном Раскольникову, например, такая кажущаяся официозной строфа:

Попал в английский плен,

Но, зная ему цену

Сам Ленин дал в обмен

Семнадцать офицеров[21].

Что это? Попытка стать «честным советским писателем» после письма в «Литературную газету» с отказом от заграничных публикаций и кажущимся отречением от «Колымских рассказов»? Нет, такое впечатление будет обманчивым. «Федор Раскольников», как было показано выше, написан в логике и в продолжение «Колымских рассказов», в продолжение линии на воссоздание памяти, причем здесь Шаламов выбрал для борьбы особенно сложный случай. В 1963 году Раскольников был реабилитирован, на следующий год вышла его книга в серии «Военные мемуары», но в 1965 году наперсник Суслова — Трапезников — выступил с резким осуждением Раскольникова, полностью повторив сталинские обвинения.

А Шаламов в 70-е годы пытается продолжить свою борьбу за воссоздание исторической памяти и пытается сделать это в легальной печати. Пример тому — небольшой очерк «Студент Муса Залилов», опубликованный в «Юности» [7; 82‒85]. Этот один из немногих опубликованных при жизни прозаических текстов писателя был посвящен поэту-антифашисту Мусе Джалилю, автору «Моабитской тетради». Шаламов был знаком с ним в студенческие годы, они были соседями по комнате в общежитии 1-го МГУ. Стихи Джалиля он оценивал невысоко. Более того, недавно выяснилось, что Залилов поставил подпись под коллективной жалобой соседей по общежитию на Шаламова[22] — возможно, по принуждению, возможно, из-за несовпадения со взглядами оппозиционера Шаламова. Но в шаламовском очерке вся судьба Джалиля определяется его героической смертью.

В записных книжках Шаламов укажет: «Джалиль — это биография, а не стихи».

Очерк заканчивается фразами, аллюзии в которых легко различимы внимательному читателю: /161/

«В моем рассказе нет никаких телепатических домыслов. По структуре белков не вывести химической формулы героизма. Но воздух, шум времени — понятия вполне конкретные, доступные глазу, слуху и осязанию. Муса Залилов прожил почти год в тогдашней Черкасске I МГУ. Было, значит, в том воздухе что-то необходимое человеку».

Показать, дать почувствовать «шум времени» — вот цель Шаламова при написании его документальных биографий.

Как отмечала И.П. Сиротинская, повесть «Федор Раскольников» была попыткой «сделать что-то для публикации, а не в стол, как всегда» [7; 107]. Есть основания полагать, что повесть предназначалась для той же «Юности». Для легализации его имени, ради возможности публикации Шаламов пошел на определенные стилистические жертвы. Но никакого принципиального изменения взглядов, изменения позиции — не произошло. Раскольников привлек его в юности, в 20-е годы, и в 70-е Шаламов хотел отдать ему долг памяти; ему и Ларисе Рейснер. Возможно также, что повесть написана, помимо прочего, «в пику» той среде, которая осудила Шаламова за письмо в «Литературную газету», в дополнение к рассказу «Необращенный», «Лучшая похвала» и «Вечерним беседам»[23]. Также следует иметь в виду, что мы не знаем окончательного вида повести, она не завершена (что, вероятно, связано с осознанием невозможности публикации), в напечатанном в 1996 году варианте немало повторов, которые, очевидно, были бы устранены при дальнейшей правке — в отличие от «КР» они случайны и просто отражают незаконченную работу автора над структурой повести.

В 1973 году Шаламов пишет уже упоминавшееся стихотворение, которое служит как бы наброском плана повести. В нем наряду с — прошу извинить оценочное суждение — не очень сильными строками, есть такие, которые дают ясно понять, чем именно привлекла Шаламова фигура Раскольникова:

Мичман Раскольников

Я видел его раз —

Как поседевший школьник,

На цвет, на вкус, на глаз —

Он враг путей окольных.

Он — ранний первоцвет,

Его Октябрь — в июле,

В тюрьме искал ответ,

В июле шел под пули,

Он вел с собой Кронштадт,

Красноречивый, пылкий,

Тот самый депутат,

Закрывший Учредилку.

Он Черноморский флот

Топил в Новороссийске,

Как кляп в немецкий рот

Вбивал моряк балтийский.

<…>

Он что-то говорил

О долге, о Китае

Наш юношеский пыл

Питая и пытая.

Вперед уходит жест

Слова спешат за жестом

До самых дальних мест

Вселенских происшествий...

Не так уж далека

И Ницца и больница,

Последняя строка,

Последняя страница.

Клубок горящих строк —

Урок сопротивленья <…>[24]

Раскольников, Рейснер, Климова оказываются для Шаламова в ряду тех героев, имена которых замалчиваются. Да, Раскольников был реабилитирован, но в послехрущевское время он вновь становится отрицательным персонажем истории, его обвиняют в «троцкизме», эти обвинения продолжатся даже в 1988 году — в перестройку. /163/

Современные историки и публицисты пошли дальше в «развенчании» личности и деятельности Ф.Ф. Раскольникова. Но Шаламов мог не знать многого, например, историю с расстрелом адмирала Щастного, или другие поступки Раскольникова и Рейснер во время красного террора. Он, однако, не мог не знать об участии Климовой в покушении на Столыпина, и начинается «Золотая медали» с поразительных слов: «Вначале были взрывы». Шаламов как никто другой понимал важность для историка и писателя соблюдения принципа контекста, не допускающего выдергивания объекта исследования (пусть художественного) из окружающей его обстановки. Совпадение слова и дела — вот что привлекало Шаламова в его героях. Поэтому судьба Раскольникова ведется им от затопления Черноморского флота, от освобождения «баржи смерти» с заключенными-большевиками на борту — к письму Сталину. Этот героический поступок, готовность не смириться — для Шаламова событие исторического масштаба.

Обращает на себя особая интонация «Раскольникова» и «Золотой медали», которую можно назвать агиографической. Но эта интонация встречается у Шаламова не только в «Золотой медали» и «Раскольникове», но и в некоторых рассказах колымских циклов: «Последний бой майора Пугачева», «Житие инженера Кипреева», в последнем случае автор сообщает читателю о жанре текста в самом названии, что для Шаламова — редкий случай. Обычно в «КР» названия рассказов подчеркнуто делаются автором непрозрачными, весь смысл которых раскрывается только после прочтения новеллы целиком.

Этот ряд, в котором находятся «Раскольников» и «Золотая медаль», обозначает роль этих и других «агиографических» рассказов в творчестве Шаламова. Именно в них писатель сообщает нам свою «положительную программу», нравственный образец в наиболее сконцентрированном виде. Принципы этики Шаламова разбросаны по многим его текстам, но именно в этих «житиях» героев, «живых Будд» они предстают перед читателем отчетливо и цельно.

Как же быть с теми известными высказываниям Шаламова, согласно которым литература не должна учить, с его антитолстовским пафосом? Но в «житиях» Шаламов ни в коем случае не дает политической или этической программы, он показывает — без всякой дидактики — нравственный образец для себя и для читателя, которому предстоит самому сделать выбор. Причем выбор читателя особенно затрудняется тем фактом, что нравственный выбор шаламовских святых приводит их чаще всего к трагедиям и гибели[25]. /164/

По словам Шаламова, такие биографии принципиально важны: «Эта история — не только позволит изучить эпоху [выделено мной. — С.С.] — надеть намордник на эпоху» [6; 387].

* * *

В январе 1966 года, через несколько месяцев после выступления на первом вечере памяти Мандельштама, где он читал рассказ «Шерри-бренди», Шаламов готовился ко второму мандельштамовскому вечеру. Он написал текст выступления, по сути — статью, страстно требующую издать Мандельштама, но нас в этом тексте — пока неопубликованном — интересуют следующие строки:

«Один молодой историк сказал, что легче написать по документам историю царствования Александра 3, чем историю нашего времени. Документов просто нет, а те, что есть — заведомо фальсифицированы.

Надо создать новые документы и на основании их писать истинную историю литературы, истинную историю русского общества.

Напишите эти работы. Поверьте, что характеры современников — с их трагической судьбой, с их жизненной силой, с их нравственной ответственностью, с их величественной значительностью крупнее, чем прославленные характеры Возрождения, люди Ренессанса, о которых мы знаем со школьной скамьи, по учебникам…

Исследование судьбы современников в тысячу раз более благодарная, более важная (всесторонне важная) задача, чем исследование пушкинской эпохи, как бы изящно не было это сделано»[26].

* * *

Шаламов действительно написал историю России ХХ века. Своими «Колымскими рассказами» и — биографиями её трагических персонажей, забытых и забываемых ныне из разных идеологических и прочих соображений. В свои краткие биографии он не мог поместить «весь контекст социальной действительности в ее исчерпывающей полноте». Но Шаламов стремился сохранить в памяти общества имена своих героев как «участников огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни» — таких же, как и он сам. /165/

Источник: Закон сопротивления распаду. Особенности прозы и поэзии Варлама Шаламова и их восприятие в начале XXI века. Сборник научных трудов. Сост.: Лукаш Бабка, Сергей Соловьёв, Валерий Есипов, Ян Махонин. Прага-Москва, 2017. С. 149-165.

По этой теме читайте также:

Примечания